Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир - [5]

Потрясения двух мировых войн заставили Европу изменить отношение к собственному прошлому и истории, что отразилось и во взглядах на архитектурный примитивизм. Это видно из рассказа Сэмюэла Беккета «Первая любовь», написанного в 1946 году, вскоре после войны, во время которой автор участвовал во французском Сопротивлении.

«…ведь воздух уже начинал пощипывать холодом, и по другим причинам, о которых я не стану распространяться таким подонкам, как вы, окопался в заброшенном коровнике, примеченном мною во время одного из набегов. Он находился на краю поля, на котором крапивы было больше, чем травы, а грязи больше, чем крапивы, но почва которого была, видимо, исключительных свойств. И в этом вот коровнике, заваленном засохшими и усохшими коровьими лепешками, со вздохом оседавшими под нажимом моего пальца, мне пришлось в первый – я был бы рад сказать в последний, если б у меня имелся цианистый калий – раз в жизни бороться с чувством, которое, к моему ужасу, постепенно приобретало отвратительное имя любви»{11}.

Герой Беккета приглашает нас в свое доморощенное убежище – заброшенный коровник. Это отсылает нас к еще одной разновидности примитивизма, ведь предвестницей романтического идеала первозданных истоков была пастушья хижина, которая воспевалась еще античными поэтами, в частности Вергилием. Традиционное место пасторальных утех, несмотря на подмеченные героем Беккета коровьи лепешки на полу, по-прежнему служит колыбелью любви – и зарождения жизни, а также литературного творчества, поскольку именно там рассказчик «выцарапывал буквы, составляющие слово “Лулу”, на старой коровьей лепешке». Безжалостному разоблачению любви и искусства (колосса, в буквальном смысле стоящего на глиняных ногах) предшествует лирическое отступление на исторические темы и выпад в адрес ирландцев: «Все очарование наших краев, ежели, конечно, отвлечься от скудости населения, и это при том, что у нас отсутствуют простейшие противозачаточные средства, состоит в том, что все у нас ужасно ветхое, за единственным вычетом всякого древнего исторического дерьма. Оно пользуется бешеной популярностью, из него делают чучела и выстраиваются к ним в очередь. Где бы тошнотворное время ни наложило отличных увесистых какашек, там можно узреть наших патриотов, вынюхивающих на четвереньках с горящими рожами»{12}.

«Не вижу никакой связи между этими замечаниями», – утверждает герой с невинным видом, однако именно в тот период любовь, история и творчество дружно увязли в экскрементах. Тем не менее тогда же архитектурные авгиевы конюшни европейских городов были в значительной степени расчищены – об этом позаботилось люфтваффе и британская Королевская авиация. Можно было начинать с чистого листа.

Дворик и павильон (1956)

Начал возрождаться из пепла чуть более оптимистичный послевоенный примитивизм. Проведение в Лондоне в 1956 году выставки «Это завтрашний день» (This is Tomorrow) часто называют моментом рождения поп-арта, когда высокая культура в упоении начала вбирать в себя ширпотребовские образы. Однако один из экспонатов выставки явно выбивался из общего ряда: заходя за высокий деревянный забор (снова напоминает о себе малеровская альпийская деревня?), посетители оказывались на песчаном пустыре, усеянном обломками. Посередине возвышался хлипкий щелястый сарай с прозрачной шиферной крышей. Внутри взору посетителей представал огромный коллаж в виде головы – древней, уродливой, с содранной кожей, сожженной, окостеневшей… При ближайшем рассмотрении выяснялось, что она составлена из увеличенных микроснимков обугленного дерева и ржавчины, а также изображения старого башмака. Авторами этой инсталляции под названием «Дворик и павильон» были Питер и Элисон Смитсоны (основоположники брутализма и создатели спорного проекта муниципальной застройки – жилого комплекса «Сады Робин Гуда»), художник Эдуардо Паолоцци и фотограф Найджел Хендерсон. Вчетвером они придумали этот образ – сарай после ядерного апокалипсиса, страшный призрак которого витал над 1950-ми. Плоды западного потребительства, прославляемые в других инсталляциях, представали здесь покореженными и перекрученными археологическими находками, останками погибшей цивилизации, причудливо перекомпонованными и послужившими строительным материалом для нового человеческого жилища. Инсталляция не давала забыть, что новое строится на обломках старого. Вспоминая впоследствии о выставке, Смитсоны отмечали, что в тот период им был близок Сэмюэл Беккет – и действительно в их собранном из чего попало сарае чувствуется беккетовская упорная живучесть: «Не в силах продолжать. Я продолжаю». В этих словах сосредоточена вся пугающая сложность истории архитектуры. На фоне ужасов прошедшего столетия возможность прогресса – в том числе и архитектурного – зачастую выглядела абсолютно мифической. Это ставит под сомнение и возможность написания истории, которое слишком часто тоже превращается в мифотворчество, однако отказ от него представляется еще более опасным. Как знать, может, из обломков еще можно сколотить что-то пригодное для обитания.

Авторы настоящей книги стремились писать лишь о том, что, на их взгляд, представляет интерес для широкого круга читателей. В книге в основном дается ответ на два вопроса - что представляют собою высотные здания и как они строились. Естественно, что для подробного изложения темы требуется более объемная книга, чем та, которая предлагается вниманию читателя. Московский рабочий, 1954.

Этот очерк написан А. Е. Краснорёчьевым, архитектором Новгородской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, и Л. Я. Тынтаревой, в течение нескольких лет работавшей старшим инспектором по охране и реставрации памятников управления культуры Новгородского облисполкома. С 1959 года Л. Е. Красноречьев и Л. Я. Тынтарева проводили обследование области с целью выявления памятников народного деревянного зодчества. В результате этой работы обнаружено несколько десятков замечательных деревянных построек - творений безвестных зодчих из народа.

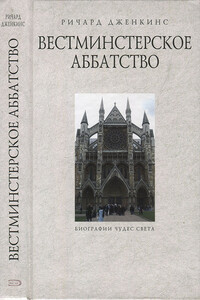

В этом месте ощущается дыхание истории, здесь живы традиции великой империи, здесь воплощен национальный дух Великобритании. Вестминстерское аббатство — сердце Лондона, всей страны и всей нации. Это выдающийся памятник архитектуры и сооружение историческое — в самом широком смысле слова. Об истории аббатства, о его роли в судьбе Англии и Великобритании, о людях, его посещавших, вершивших в нем историю и похороненных в его стенах, рассказывает живо и с глубоким знанием дела книга специалиста по истории и культуре античности Ричарда Дженкинса.

И.Г. Галкова – искусствовед, медиевист, кандидат исторических наук (Институт всеобщей истории РАН). Ее книга представляет собой попытку реконструировать ситуацию создания двух романских церквей в регионе Пуату – Сен-Пьер в Ольнэ и Сент-Илер в Меле. Два конкретных случая рассмотрены на фоне общего анализа интенций и действий заказчиков церквей XII века, запечатленных в текстах дарственных грамот, хроник, писем, надписей и впервые систематически изученных в таком ключе. В целом исследование выявляет процесс становления в европейской культуре феномена родовой церкви, которая в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени станет практически непременным атрибутом репрезентации рода для высших кругов аристократии.

В книге, кроме рассказа о жемчужинах церковной архитектуры, расположенных на Невском проспекте Петербурга, обстоятельно изложены истории появления и существования православной и инославных общин Северной столицы от времен их зарождения до наших дней.

«Золотое кольцо» России состоит из прекрасных древних городов: Москвы, Сергиева Посада, Ростова Великого, Ярославля, Суздаля, Костромы, Переславля-Залесского, Владимира, других городов, занимающих особое место в истории Русской земли. Это красивейшие города, которые являются настоящими жемчужинами на карте России. Каждый такой город таит в себе множество секретов, и вписывает в историю новые имена, которыми гордятся поколения.Суздаль – один из красивейших городов России. Он имеет богатую, ни с кем не сравнимую историю, которой манит своих жителей и гостей.