Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир - [3]

Кроме богемного круга композиторов и витающих в эмпиреях философов, находится немало других желающих пожить в «шалаше». Дощатые загородные дачи русских, совершенные в своей хрупкости японские чайные домики, пятизвездочные пляжные бунгало на островных курортах, немецкие летние дома на садовых участках, тянущихся вдоль железных дорог и населенных гипсовыми гномами, и, наконец, британские пляжные сарайчики наглядно свидетельствуют о желании слиться с природой, хотя, разумеется, мало кто из многочисленной братии отдыхающих использует в качестве туалета ведро или ближайшие кусты: nostalgie de la boue (буквально: «тоска по грязи») так далеко не простирается. Своей тягой к первобытной простоте мы и многие из упомянутых выше творческих личностей обязаны Руссо и его последователям: по логике романтизма, переселяясь в хижину бесхитростного дикаря, мы смываем с себя порочный налет цивилизации.

Что до любителей работать в «шалаше», для них это – место без истории, возможность начать с чистого листа, хотя на самом деле их игра в дикарей не обходится без доли лукавства. В действительности история у «шалашей» как раз есть – как правило, это история лишения привилегий. А еще у них имеются протекающие крыши, проблемы с канализацией, полчища грызунов и сквозняки из всех щелей. Именно «шалаши» в первую очередь страдают от оползней, землетрясений, лесных пожаров и цунами.

Поиски английского аналога «шалаша» доромантической эпохи приведут нас в лачугу, служившую пристанищем не благородному дикарю, а зависимому от феодала крестьянину. Попав в такую лачугу, изгнанный из замка король Лир потерял рассудок от резкого контраста между привычным ему и увиденным. Лишь после европейских буржуазных и промышленных революций, когда ужасы феодального быта начали постепенно выветриваться из народной памяти, страх перед лачугами пропал и идеализировать «хижины» стало проще. Однако некоторые прелести феодализма дожили и до наших дней. Пятизвездочные пляжные бунгало на Бали – современный аналог стилизованного крестьянского домика Марии Антуанетты в Версале, где королева изображала молочницу, разодевшись в шелковые «лохмотья». Богачи и сильные мира сего играют в бедность на глазах местного населения, в этой бедности живущего.

Историки, заглядывающие в прошлое, сталкиваются с теми же трудностями, что и художники, философы и туристы, желающие обратить вспять развитие архитектуры. Римский военный инженер I века нашей эры Витрувий написал трактат «Об архитектуре» – самый ранний из дошедших до нас трудов на эту тему, где изложил начала зодчества. Его работа, забытая в Средние века и открытая заново учеными Возрождения, стала настоящей библией для грядущих поколений архитекторов.

На заре веков, пишет Витрувий, люди обитали в пещерах и лесах, питаясь, как животные, подножным кормом. В один прекрасный день они потянулись к зажженному молнией лесному костру. Затем, объединенные источником тепла и света, начали общаться и, селясь вместе, строить примитивные жилища: одни делали шалаши из веток и листьев, другие зарывались в норы, третьи по примеру ласточек обмазывали плетеную основу шалаша глиной. Со временем постройки совершенствовались, люди стремились улучшить свой дом – в мирном соревновании с другими. «То, что зодчество зародилось именно таким образом, подтверждается и тем, что до наших дней у иноземных племен здания строятся из такого же материала»{6} (пережитки прошлого всегда сохраняются лишь у чужеземцев). Витрувий был военным инженером, и ему доводилось строить крепости на захваченных Римом территориях, где он и сталкивался с племенами, чьи постройки приводил в пример как примитивные, глядя на них через призму агрессии, высокомерия и настороженности. В этом контексте довольно смешно утверждать, что двигателем архитектурного развития служило «мирное соревнование».

Витрувий полагал, что греко-римская архитектура начиналась с такого же примитива, как и у покоряемых народов, доказывая, что даже величайшие храмы копировали своих деревянных предшественников. По его теории, вырезанные в мраморе декоративные мотивы изначально были функциональными элементами деревянных конструкций. Однако, утверждает Витрувий, именно греческий гений подарил этим воссозданным в камне деревянным строениям золотые пропорции человеческого тела. Ордера классической архитектуры – традиционное деление на типы в зависимости от пропорций колонн и вариантов орнамента – были впервые описаны именно в трактате Витрувия. Каждый из этих ордеров, говорит он, брал за образец человеческую фигуру: в основе дорического – простого и крепкого – лежат мужские пропорции; стройный и богато украшенный ионический списан с женской фигуры, а еще более изящный коринфский – с девичьей.

Но при всем своем очаровании и затейливости витрувианская теория происхождения «высокой» архитектуры имеет неприятный подтекст: именно итальянские пропорции самые совершенные и именно римлянам и их зодчеству суждено покорить мир. Таким же архитектурным расизмом отличались и нацисты, видевшие в немецких сельских домах улыбающиеся лица арийских крестьян, а в модернистских постройках – «невыразительные», «одутловатые» лица «прочих народов»

Авторы настоящей книги стремились писать лишь о том, что, на их взгляд, представляет интерес для широкого круга читателей. В книге в основном дается ответ на два вопроса - что представляют собою высотные здания и как они строились. Естественно, что для подробного изложения темы требуется более объемная книга, чем та, которая предлагается вниманию читателя. Московский рабочий, 1954.

Этот очерк написан А. Е. Краснорёчьевым, архитектором Новгородской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, и Л. Я. Тынтаревой, в течение нескольких лет работавшей старшим инспектором по охране и реставрации памятников управления культуры Новгородского облисполкома. С 1959 года Л. Е. Красноречьев и Л. Я. Тынтарева проводили обследование области с целью выявления памятников народного деревянного зодчества. В результате этой работы обнаружено несколько десятков замечательных деревянных построек - творений безвестных зодчих из народа.

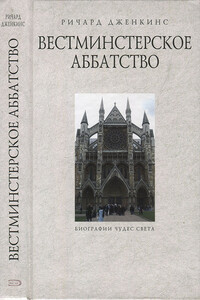

В этом месте ощущается дыхание истории, здесь живы традиции великой империи, здесь воплощен национальный дух Великобритании. Вестминстерское аббатство — сердце Лондона, всей страны и всей нации. Это выдающийся памятник архитектуры и сооружение историческое — в самом широком смысле слова. Об истории аббатства, о его роли в судьбе Англии и Великобритании, о людях, его посещавших, вершивших в нем историю и похороненных в его стенах, рассказывает живо и с глубоким знанием дела книга специалиста по истории и культуре античности Ричарда Дженкинса.

И.Г. Галкова – искусствовед, медиевист, кандидат исторических наук (Институт всеобщей истории РАН). Ее книга представляет собой попытку реконструировать ситуацию создания двух романских церквей в регионе Пуату – Сен-Пьер в Ольнэ и Сент-Илер в Меле. Два конкретных случая рассмотрены на фоне общего анализа интенций и действий заказчиков церквей XII века, запечатленных в текстах дарственных грамот, хроник, писем, надписей и впервые систематически изученных в таком ключе. В целом исследование выявляет процесс становления в европейской культуре феномена родовой церкви, которая в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени станет практически непременным атрибутом репрезентации рода для высших кругов аристократии.

В книге, кроме рассказа о жемчужинах церковной архитектуры, расположенных на Невском проспекте Петербурга, обстоятельно изложены истории появления и существования православной и инославных общин Северной столицы от времен их зарождения до наших дней.

«Золотое кольцо» России состоит из прекрасных древних городов: Москвы, Сергиева Посада, Ростова Великого, Ярославля, Суздаля, Костромы, Переславля-Залесского, Владимира, других городов, занимающих особое место в истории Русской земли. Это красивейшие города, которые являются настоящими жемчужинами на карте России. Каждый такой город таит в себе множество секретов, и вписывает в историю новые имена, которыми гордятся поколения.Суздаль – один из красивейших городов России. Он имеет богатую, ни с кем не сравнимую историю, которой манит своих жителей и гостей.