Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность - [3]

То же утверждал французский ученый Провостэ.

Пастер этому не поверил. Тела различно относятся к поляризованному свету. Чем же это объяснить? Химическим составом? Он одинаков. Внешней формой? Но оптическая разница обнаруживается и в растворах. Различной группировкой атомов в частице? Но это должно отразиться на внешней форме, на кристаллах, которые не могут быть одинаковы у обеих кислот.

Этот вывод казался ему неопровержимым. Мичерлих как будто опровергал логику. Пастер – прежде всего мыслитель – скорее был склонен допустить ошибку в наблюдениях, неточность в исследовании, хоть и имел в лице Мичерлиха дело со знаменитым экспериментатором.

Быть может, именно потому, что идеи Пастера заставляли его обращать особенное внимание на кристаллические формы исследуемых веществ, ему вскоре удалось заметить подробность, ускользнувшую от Мичерлиха и Провостэ: кристаллы винной кислоты обладали так называемой гемиэдрией.

Это не были вполне симметричные кристаллы с одинаковым числом симметрично расположенных граней. У них оказались лишние площадки с одного “бока”.

Пастер уцепился за эту особенность. Нет ли связи между симметричностью кристаллов и вращением плоскости поляризации?

Продолжая свои исследования, он убедился, что кристаллы виноградной кислоты, которая не вращает плоскость поляризации, не обладают гемиэдрией: это вполне симметричные кристаллы.

Связь между гемиэдрией кристаллов и оптическими свойствами растворов окончательно подтвердилась, когда Пастер разложил виноградную кислоту на две винные, совершенно тождественные по составу. Но одна из них вращает плоскость поляризации вправо, другая – влево. И кристаллы одной обладают гемиэдрическими площадками на правом, другой – на левом “боку”.

Соединяясь, эти кислоты дают виноградную, раствор которой не отклоняет площадь поляризации: дисcимметрия частиц исчезла, что отражается на форме кристаллов виноградной кислоты – вполне симметричных, без гемиэдрических площадок.

Когда Пастер открыл свои “правую” и “левую” кислоты, он пришел в такое волнение, что не мог продолжать работу, выскочил, словно шальной, из лаборатории и накинулся на своего приятеля Бертрана:

– Милый Бертран, я сделал великое открытие! Не могу больше работать, идем в “Люксембург”, я вам расскажу, в чем дело…

Вряд ли читатель разделит эту радость. Открытие Пастера имело огромное значение, из него выросла – позднее, когда нашлись продолжатели пастеровских исследований в лице Вант-Гоффа, Лебеля и других – новая отрасль науки, так называемая стереохимия, “химия в пространстве”, учение о группировке атомов в частице и о законах, управляющих этой группировкой. Оно дало возможность глубже заглянуть в тайны строения материи.

Старик Био, который не поверил Пастеру и заставил его повторить опыты под своим контролем, дрожал, как в лихорадке, поздравляя молодого ученого. Госпожа Био даже просила Пастера не разговаривать с ее мужем об этих вещах, а то он заболеет от волнения.

Но это открытие имеет такой отвлеченный интерес, что мы, “большая публика”, более склонны повторять вслед за одним из недругов Пастера:

– Подумаешь, какой шум из-за каких-то площадок, едва видимых в лупу. Есть они, нет их, вертятся они вправо или влево, – нам-то какое дело!

Как бы то ни было, эта работа сразу доставила Пастеру не только известность, а знаменитость в ученом мире. Этот первый шаг вывел его из учеников в ряды учителей.

Но то, что мы изложили в нескольких строчках, потребовало нескольких лет. Учение о “молекулярной диссимметрии”, о связи между группировкой атомов в частице, оптическими свойствами и кристаллической формой Пастер изложил в целом ряде работ (более 20-ти) между 1848-м и 1854 годами, устраняя противоречия – результат неточных исследований, – разъясняя темные детали, по-видимому, не очень вязавшиеся с основным принципом, распространяя и подтверждая свой основной вывод на различных солях винной и других кислот.

Он пришел между прочим к важному выводу: органические соединения, продукты жизненных сил, дucсимметричны (вращают плоскость поляризации); неорганические, продукты мертвой природы, а равно и органические, полученные искусственно в лаборатории, симметричны (не вращают плоскость поляризации). Иными словами, распределение и перераспределение атомов в живом веществе – результат иной комбинации сил, чем в процессах мертвой природы. Там и здесь – одни и те же силы, но их действие неодинаково, потому что неодинаково их сочетание и взаимоотношение. Изучить законы действия молекулярных сил – значит овладеть этими силами, что открывает самые широкие перспективы: возможность искусственного воспроизведения органических тел, органических превращений… Пастер не проводил в этом отношении никакой демаркационной линии, никакой искусственной границы, которую наука будто бы никогда не перешагнет.

Но он придавал слишком абсолютное значение установленному им различию между продуктами жизни – органическими соединениями – и неорганическими, или искусственно получаемыми веществами. Он думал, что искусственным путем в лаборатории не удастся получить оптически деятельных веществ; однако это удалось еще при его жизни. Химик получает теперь органические соединения (между прочим и обе винные кислоты со всеми их свойствами, впервые полученные искусственно Юнгфлейшем) из неорганических в лаборатории, действуя совершенно иным путем, чем работают силы организма: применяя высокие температуры, сильнодействующие кислоты и т. п. Синтез (создание сложных веществ из более простых) в лаборатории химика и синтез внутри организма совершаются различно, но продукты получаются одни и те же.

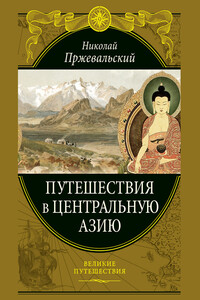

Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) сказал однажды: «Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать».Азартный охотник – он страстно любил природу. Военный – неутомимо трудился на благо мирной науки. Поместный барин, генерал-майор – умер на краю ойкумены, на берегу озера Иссык-Куль.Знаменитый русский путешественник исходил пешком и на верблюдах всю Центральную Азию – от русского Дальнего Востока, через Ургу (Улан-Батор), Бей-цзин (Пекин) и пустыню Гоби – до окрестностей священной столицы ламаизма Лхасы.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.