Лучшие притчи дзэн: обычные истории о людях необычайных - [4]

В юйлу настоящее действие разворачивается как бы за пределами самого текста — этот принцип и лежит в основе всякого гунъаня. Поскольку Чань провозгласил, что «учение передается вне слов и письменных знаков», то может показаться, что он сам загнал себя в тупик из-за не только невозможности хоть как-то поведать о содержании этого учения, но и зафиксировать его в истории — ведь в этом случае составление текстов оказывается просто невозможным.

Первичное учение Чань делает упор на превалирующий характер «сердца», или «души» (синь), как средоточия всей изначальной незамутненной природы человека. Ранний принцип созерцательных школ буддизма гласил: «Будда — в твоем сердце». Но этого, кажется, мало, учителя проповедуют абсолютную неразличимость между состоянием Будды и сердцем, или душой, любого человека. Будда не просто «в сердце»: «Твое сердце и есть Будда», — утверждают наставники V II–VIII вв., такие как Хуэйнэн, Мацзу, Наньцюань и многие другие, которые за счет своих диалогов с учениками стараются избавить их от всех пут, которые порождаются наличием тела, а также чувств и ощущений, связанных с ним.

Но наставники X–XII вв. идут еще дальше.

Надо не только «отбросить тело» и обнаружить в себе «чистое сердце», которое и есть «природа Будды», но дойти до логического предела самоопустошения. Так, школа Цаодун провозглашает необходимость «избавиться и от тела, и от сердца» или, дословно, «сбросить с себя и тело, и сердце» (шэнь синь толо). Но сам по себе принцип «внесловесной передачи» отнюдь не явился «изобретением» Чань, он был изначально заложен в самом классическом буддизме, еще в его «индийской версии».

В чаньских сборниках юйлу, например, «В записях о передаче светильника» (XI в.) часто приводится притча о передаче Буддой Шакьямуни учения своему ближайшему последователю. Будда перед уходом в окончательную нирвану попросил ближайших учеников выразить суть его учения, но ни одним ответом не был удовлетворен. Расстроенный Будда выронил из руки цветок, и его ученик Махакашьяпа вместо долгих рассуждений о сути учения просто поднял этот цветок и с улыбкой протянул Будде. Именно Махакашьяпа, уловивший, что суть буддизма — не в объяснениях, а в состоянии души, которое можно передать вне слов, и стал Первым патриархом буддизма. Классическое чаньское «Изначальное собрание пяти светильников» так передает последнее завещание Будды:

«Я обладаю хранилищем ока истинного закона, сутью сокровенной нирваны, проявлением вне проявлений, вратами дхармы к тончайше — сокровенному.

Не опирайтесь на письмена, не передавайте учение вовне — это я и поручаю Махакашьяпе».

Естественно, другие направления буддизма, например Тхеравада («Малая колесница»), по-другому описывали последние наставления Будды, хотя многие упоминают акт «передачи цветка» как передачи патриаршества. Но для Чань важным стал именно момент внесловесной передачи учения, а также завещания «не опираться на письмена» и «не передавать учение вовне» — это два важнейших принципа из четырех базовых чаньских постулатов, который затем приписывались и Бодхидхарме.

Чань обнаружил удивительный парадокс на пути к просветлению: нет никакой разницы, чем ты занимаешься, являешься ли монахом или мирянином, какое конкретно учение исповедуешь.

Важно лишь одно — чистота твоего сердца-сознания, незатронутость его «путами мира», которое и является критерием истинности твоего поведения.

На фоне подобных рассуждений любой священный текст лишь создает иллюзию собственного знания, и в этом смысле он оказывается вреднее, чем любое ложное учение. Как ярко говорится в предисловии к собранию сочинений чаньских авторов «Изначальное собрание пяти светильников» («У дэн хуэй юань»): «Ценность всего великого собрания Трипитаки — не больше, чем у клочка испачканной бумаги». Ценность имеет лишь личный опыт, личное откровение, переживания и даже личная ошибка. Все это проявляется в поступке, а поэтому Чань выступает как учение о практической деятельности, а не о религиозной традиции. Каждое действие есть лишь еще одно испытание состояния своего сознания, каждое твое высказывание — проявление чистого сознания.

Юйлу нередко называют «диалогами-загадками», что в данном контексте не совсем верно. Точнее — совсем не верно. Такой диалог может представляться «загадочным» или «парадоксальным» только для внешнего наблюдателя, который не вовлечен в сам чаньский дискурс, не способен уловить того, что стоит за стремительным обменом слов, жестов, поступков, а по сути — энергий. В сущности, здесь нет ничего загадочного, несмотря на кажущееся отсутствие логики. Ведь основная задача не в том, чтобы дать по-школьному четкий ответ на вопрос, например, «Что такое Будда?» или «В чем сущность прихода Первого патриарха Бодхидхармы с Запада?», а в том, чтобы проверить себя или натолкнуть ученика на размышления.

И в этом смысле в Чань абсолютно отсутствует догматика. Если еще у чаньских наставников V I–VII вв. мы видим рассуждения о «скандхах», «формах познания действительности», то уже к эпохе Сун, к IX–X вв. все это остается лишь как форма «внутреннего обучения» в буддийских школах, в то время как чаньский фольклор, постепенно превращающийся во вполне традиционный жанр народных исторических анекдотов «о людях необычайных», становится неким «общедоступным Чань».

«Воля человека следует прежде его формы», — говорили мастера синъицюань, одного из наиболее сложных стилей ушу.Книга известного знатока китайской истории и культуры, автора многих публикаций о восточных традицию, одного из лучших мастеров ушу за пределами Китая, адресована тем, кто решил постичь ушу как особый творческий путь и духовный опыт.

В книге в популярной форме рассказывается о китайских боевых искусствах ушу как о пути физического и духовно-нравственного совершенства, об истории, традиции, философии и технике ушу, а также приводится один из древних комплексов, развивающих физические и психические возможности человека. Книга рассчитана как на специалистов в области истории, психологии, медицины, так и на тех, кто интересуется традициями Китая.

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям.

Они оставили нам Мудрость, передали нам Знания. Они ничего не скрыли от нас Суждения и беседы Конфуция (Луньюй) - краеугольный камень философии Древнего Китая. Легендарный памятник состоит из 20 глав, где в форме бесед или отдельных высказываний представлены основные положения духовно-этического учения, созданного Конфуцием.

Из переплетения местной боевой традиции и китайского ушу, самурайского кодекса чести «Бусидо» и тайных народных методов боя родился уникальный мир боевых искусств Японии. В нем роза была неотделима от меча, а поэзия – от искусства боя. В книге собраны редчайшие материалы о воинской практике самураев, методах тренировки в дзюдо и айкидо, каратэ и сериндзи кемпо, искусстве боя на мечах кэндо, системах боя подручными средствами кобудо и таинствах тренировок горных монахов Ямабуси.Почему жители Окинавы не признавали японских боевых искусств и изобрели свое; о чем думал перед смертью «отец каратэ» Гитин Фунакоси; как китайцы «изобрели» каратэ; что такое «удар мыслью»; сколько медитировал по утрам Масутацу Ояма; как тренировался основатель айкидо Морихэй Уэсиба; почему истинный вид традиционного дзюдо не известен даже чемпионам мираВсе это и многое другое в новом бестселлере Алексея Маслова.

Чанцюань — «Длинный кулак» — это фундамент сотен сложнейших стилей системы ушу. Изучение его поможет подготовить мышцы, связки и сухожилия, овладеть основными способами дыхания и методами концентрации внимания, выработать культуру движения.

Восемь преходящих явлений представлены ниже в виде четырех пар:• похвала и критика,• хорошие и плохие новости,• обретения и потери,• успех и неудача.Беспокойство, огорчение или неудобство из-за восьми преходящих явлений означает, что мы излишне взволнованы, когда переживаем первые явления из этих четырех пар, и чрезмерно подавлены – когда переживаем вторые.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/sutra/level3_lojong_material/general/dispell_discomfort_8_.html.

В соответствии с проводимым в буддийской философии анализом существующие явления включают в себя все, что может являться объектом достоверного познания. Если нечто существует, оно может быть достоверно познаваемо, и на самом деле существование чего-либо может быть установлено только в связи со способностью этого явления выступать в качестве объекта достоверного познания. Все, что не может быть достоверно познано, не существует.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/sutra/level4_deepening_understanding_path/types_phenomena/static_phenomena.html.

Принятие коренных тантрических обетов, как общих, так и специфических для Калачакры, подразумевает воздержание от восьми грубых действий (sbom-po), которые ослабляют нашу практику медитации и затрудняют прогресс на пути ануттарайога-тантры.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/practice_material/vows/general_tantra/secondary_tantric_pledges.html.

Термины хинаяна (Малая колесница, или Умеренная колесница) и махаяна (Великая колесница, или Обширная колесница) появились в «Сутрах о праджняпарамите» («Сутры о далеко ведущем распознающем осознавании», «Сутры совершенства мудрости»). Эти два понятия довольно уничижительны, поскольку они возвышают махаяну и принижают хинаяну. Однако альтернативные термины также не лишены недостатков, поэтому я буду пользоваться здесь именно этой, более традиционной терминологией.Во взглядах хинаяны и махаяны на архатов и будд существуют значительные расхождения.

Отношение христианского Запада к мусульманам как к силам дьявола имеет долгую историю. Начавшись в конце XI века н.э. с крестовых походов, целью которых было отвоевать Святую Землю у мусульман, оно продолжилось падением центра Восточной Православной Церкви – Константинополя – под натиском тюрок в середине XV века и возобновилось после крупного поражения британцев и австралийцев в битве с турками при Галлиполи (Дарданелльская операция) в Первой мировой войне. Западные средства массовой информации зачастую изображают исламских религиозных фигур как «бешеных мулл» и выставляют таких мусульманских лидеров, как полковник Каддафи, Саддам Хусейн, Иди Амин, аятолла Хомейни и Ясир Арафат, в сатанинском обличии.

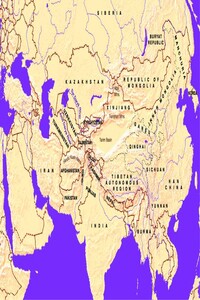

Много зарубежных мифов сформировалось вокруг страны Шамбалы, легенду о которой можно найти в литературе, посвященной тантрической системе Калачакры. Некоторые из них распространялись с целью получить военную или политическую поддержку — например, отождествление с Шамбалой таких стран, как Россия, Монголия и Япония. Другие же мифы возникали внутри оккультных течений, смешивая буддийские идеи с концепциями иных религиозных систем. Некоторые люди даже отправлялись в долгие экспедиции с целью найти эту мифическую страну.Оригинал: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/advanced/kalachakra/shambhala/mistaken_foreign_myths_shambhala.html.