Литературные силуэты - [7]

От романа Пильняка и других вещей остается привкус горечи, полыни, но этот запах крепок, бодрящ, «сказочен». Это привносится людьми в кожаных куртках.

Б. А. Пильняк художник — молодой, не отстоявшийся. Многое у него не согласуется, лезет куда-то в сторону, мысли и образы невозможно свести к одному целостному мироощущению. В среде «потерявших закон», в людской исторической пыли «кожаные куртки» выглядят особливо свежо, по-новому, бодро, нужно и жизненно. И уж совсем странными кажутся эти новые люди, железные и радостные, как бы слетевшие с другой планеты в старую, тихую, бездеятельную Русскую Азию, — рядом с избяной, допетровской Русью, которую воскрешает Пильняк и величает ее, как провозвестницу новой свободной жизни. Автор в конце романа сделал все — и наговоры, и свадьбы, и девки в овинах с парнями, — чтобы привлечь симпатии читателя к избяной, кононной Руси, — а читатель все-таки смотрит на нее глазами посторонними, и Кононовы остаются людьми времен до-исторических. Тут автор не убеждает, не побеждает, несмотря на все свое мастерство. Кожаные куртки и Русь XVII-го века. Это — из двух эпох. Вместе им не ужиться. Одни «энегрично фукцируют», пуская заводы, которые «нельзя пустить», говорят о тракторах и электрификации, другие живут как птица, как дерево, зоологической в сущности жизнью с лешими, домовыми, наговорами. У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси. «И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин». Автору еще неясно, кто будет «гулять по Руси». А между тем едва ли можно в этом сомневаться. «Ведьмам» враждебен весь революционный, новый уклад, а с Дарвиным он связан органически. Дарвин уже гуляет по Руси. Недаром Архиповы по ночам втихомолку зубрят его в числе иных прочих. По сути же нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгинула, а есть Русь кожаных курток и бедноты и Русь новой буржуазии городской и деревенской, и между ними вражда и борьба.

Спорить с Пильняком о допетровской Руси — трудно, как с человеком, который утверждает, что черное есть белое.

Речь, однако, идет сейчас не столько о теоретической верности той или иной «историософии», сколько о самом художнике, крупнейшем из молодых, с большим дерзанием и самостоятельностью, с несомненными художественными данными, — о художнике, знающем и приявшем новый быт, поставившем задачей своей дать целостную картину революции. Трудности здесь очень большие. Проторенных путей нет; старые образы, типы подновлять, перекрашивать и перелицовывать на новый лад нельзя — этим не пробавишься, — а сколько писательской братии пробавлялось этим «рукомеслом». Приходится поднимать целину, итти своей дорогой. Но кому многое дано, с того многое и взыщется. Пильняку дано многое, и требования к нему должны быть повышенные. Ни в «Голом году», ни в других вещах автора нет внутренней целостности, нет цельной картины ни 19-го года, ни революции, и образ писателя двоится; из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин — и ведьмы, и Кононовы, мистика пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериное и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю; XVI-е и XVII-е столетия и век — XX-й, горечь и радостность. Что-то не сведенное к одному мировосприятию, художественно не законченное и недодуманное есть во всем этом. Как будто автор стоит по средине на перекрестке двух дорог: по этой пойдешь — одно потеряешь, по другой — другое. Есть внутренняя несогласованность и дисгармоничность в самом художнике, в нутре его. И не потому ли у него такая тяга к зоологическому, биологическому, непосредственно данному, простому, что хочется, что нужно преодолеть эту раздвоенность? Органическое и биологически-простое ищет автор в жизни, с такими запросами подошел он и к русской революции и даже в кожаных куртках постарался найти «утюжное», «пугачевское», «крепкое», «ночное», «совиное». В этом он по своему целен, последователен. Но целостной картины революционных дней Пильняк не дал. Нам кажется потому, что помешала эта несогласованность и дисгармоничность в художественном опыте писателя. Не ясно общее художественное мировоззрение автора. Может быть для 19-го года было достаточно сказать себе: революция — стихия, бунт, Пугачев и т. д. Теперь этого явно недостаточно, да и тогда этого было недостаточно. Нужно более углубленное, органическое проникновение в нашу эпоху, чтобы связать все в одно, единое. И тут вопросы об интернациональном и национальном, о Дарвине и Егории, о курной избе и электрификации нужно решать, а не сталкивать и не сбивать их в одну кучу.[1] Это совсем не безразлично для нынешнего художника и для художественного творчества — иметь или не иметь единое эмоциональное, широкое проникновение в существо, в душу нашей революции, иметь или нет одну сердцевину и соответственную теоретическую ясность, ибо все это самым жизненным образом отражается на художественных произведениях.

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

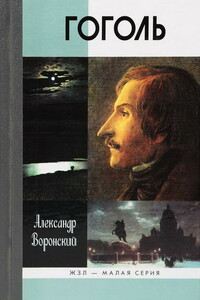

«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».