Лица и сюжеты русской мысли - [72]

В письме об искусстве портрета Дурылин дает итоговую таблицу, в которой эта триада получает свое воплощение. Правда, он ее чертит исключительно словами, а мы, суммируя их, дадим ее именно как таблицу:

Эта таблица дает категориальную сеть для понимания явлений жизни и культуры в свете основных онтологических рубежей, то есть как раз того, глубже чего быть не может в самой стихии понимания как такового. Реальные конкретные случаи всегда, как правило, являются смешанными. Между портретом и иконой существует, например, почти беспредельная градация промежуточных форм. И так обстоит дело с каждой парой указанных в данной таблице категорий. Чем сильнее и чище музыкальная взволнованность души высоким и глубоким, тем прямее она ведет человека по лестнице восхождений. Стесненная лирическим волнением душа выступает творческой культурной силой.

Взволнованность, возникающая от касания души «вечным обликом красоты и страдания», лежащим в «основании бытия» (С. 409), выводит человека из бывающего в Пребывающее, в то, что выше его, то есть к бытию. Дурылин здесь выступает не как богослов и даже не как систематический философ, создающий развернутое учение, но как мыслитель-художник, сознательно довольствующийся намеком, одним только жестом набрасывая свои главные интуиции. А вот их разработку он ведет уже скорее как философствующий эстетик. Таково, в частности, упомянутое нами письмо об искусстве портрета, ставящее его в онтологическую перспективу.

Дурылин философствует на языке великой русской литературной традиции. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Достоевский служат ему опорами для мысли, дают ей сам язык ее движения. Базовые смыслы его философии задаются цитатами из классической русской литературы. Например, связь бытия с быванием видится им по Тютчеву: бытие «сквозит и тайно светит» сквозь пелену бывания (С. 432). Но это свечение не является принудительно-всеобщим подобно сиянию астрономического солнца, видимого каждым. Нет, сквозь кору земного вещества прозревать «нетленную порфиру» дано немногим. Это удается святым, поэтам, пророкам. Профессиональных философов в этом списке нет. А если они в него и попадают, то лишь в порядке исключения, а не в силу своей цеховой принадлежности. Массовидные движения в культуре вполне объяснимы массовидными же причинами – влияниями, традициями, различными социальными условиями и даже экономическими и политическими потребностями. Но как объяснить у юного Лермонтова, спрашивает Дурылин, такое прозрение, какое мы находим в его стихотворении «Ангел» (1831), единственном из его ранних стихотворений, опубликованном им самим с указанием своего настоящего имени? И не будет ли философски основательнее всякого причинного его объяснения ограничиться феноменологической констатацией того, что в этом стихотворении мы присутствуем при акте бытийного самораскрытия души человеческой в ее небесной составляющей? «И звуков небес заменить не могли // Ей скучные песни земли» – этими строками кончает Лермонтов своего «Ангела» и именно их чаще всего цитирует в своих записках Дурылин. Но почему не могли заменить? Потому что «святая песня», чистая музыка «без слов», запавшая в душу младую, запредельно высока для того, чтобы песни земли смогли действительно уподобиться ей. И поэзия Лермонтова есть именно свидетельство этой небесной высоты и чистоты человеческой природы. Можно сказать поэтому, что русские поэты в их высших достижениях встают для Дурылина в один ряд со свидетелями истины из числа великих святых, без обращения к которым мы не можем его себе представить.

В заключение нашего размышления скажем несколько слов о том, как же дурылинская онтология сочетается со временем текущей истории. И подобно тому, как приземленная облачность рассеивается на уровне горных вершин, так и фантом современности «испаряется» под лучами вечности, явленной в ее редких и всегда несвоевременных свидетелях. Святость и высокая поэзия – это воплощения вечности во времени. А вот то, что мы называем «современностью» и что пытается нам себя так властно навязать, и чему мы так легко поддаемся, Дурылин рассматривает исключительно как тяжелое бывание, тормозящее творческий подъем к бытию. «Все содержание истории литературы и истории философии (как и истории науки и искусства), – пишет он, – сводится к тому, как тяжело и трудно жить несо-временнику своей современности с ее современниками, которые и его, несовременника, пытаются сделать своим современником» (С. 425–426). Вершины культуры всегда «несовременны». Шумная современность пытается их одолеть, растворить в своем шуме, а они стоят в своей тихости (песня лермонтовского ангела прежде всего «тиха»). Перед революцией 17-го года Дурылин ездил по России с лекцией о Начальнике Тишины – в его образе он улавливал присутствие Бытия. И сам он был человеком тихим, поэтом «своего угла» в мире революций и социальных перестроек. И громыхание современности было для него назойливым обезличивающим шумом, которому он мужественно противопоставил тишину своей мысли.

«Душа по природе – христианка» (Тертуллиан). В России в начале XX столетия было целое поколение думающих людей, сама мысль которых осознавала себя христианской.

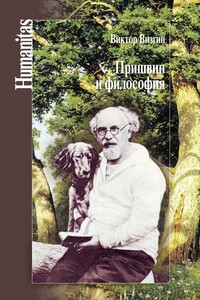

Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.