Легкие танки семейства Т-40. «Красные» разведчики - [4]

Легкий танк Т-40 преодолевает водную преграду. Скорее всего снимок сделан в предвоенное время во время испытаний.

В конструкции корпусных деталей широко применялся принцип максимально возможного наклона бронелистов, что существенно повышало их пулестойкость. Сравнительно низкая (470 мм), но широкая башня имела форму усеченного конуса с диаметром основания 1115 мм и большим углом наклона образующей (25°, фактически 22,3°). Удачная форма башни стала впоследствии образцом для подражания на многих легких бронемашинах, в том числе и послевоенных. Толщина брони была увеличена всего на 2- 4 мм, но заметно дифференцирована на основе анализа вероятности поражения при обстреле крупнокалиберными и бронебойными пулями нормального калибра с дистанции от 300 м, а также попаданий крупных, массой свыше 12 г, осколков. Ранее на разведывательных машинах применялась равноценная по периметру броня – одинаково важной считалась защита со всех ракурсов. Пулестойкость корпуса почти на порядок повышала катаная гетерогенная броня марки КО («Кулебаки» – ОГПУ») с цементированным и закаленным на высокую твердость наружным слоем. Впервые широко использовалась сварка листов такой брони со стороны внутреннего незакаленного слоя – «мягкой» подушки. Правда, корпусные детали получались дорогими и из-за деформаций требовали правки. Некоторые элементы бронекорпуса крепились пулестойкими заклепками из самозакаливающейся стали Э16.

Чертежи легкого плавающего танка Т-40 выпуска 1941 года. Представлен нерадиофицированный (линейный) вариант с 12,7-мм пулеметом ДШК. Масштаб 1:35.

Для облегчения монтажа агрегатов и обслуживания танка верхние броневые листы корпуса сделали съемными, с уплотнением брезентовыми прокладками, смазанными суриком.

Толщина брони и угол наклона ее листов к вертикали составляли: лоб (кабина водителя) – 13 мм/25°, нос корпуса – 10 мм/30°, борт (вертикальная часть) – 13 мм, наклонные листы бортовых ниш – 10 мм/22°, башня – 10 мм/25°, корма – 9 мм/30°, днище – 4-6 мм, крыша – 6 мм. Бронебойная же пуля нормального калибра (7,62 мм) пробивала с минимальной дистанции под прямым углом броню до 11 мм.

Значительно увеличилась мощь вооружения. Был установлен крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК обр. 1938 года с длиной ствола 79 калибров (на серийных машинах – его танковый вариант обр. 1940 года) вместе с обычным ДТ обр. 1929 года в спаренной установке ДТС с общей бронемаской. Прицельная дальность стрельбы составляла: из ДТ – 1000 м, из ДШК – 4000 м. Темп стрельбы – до 600 выстр./мин, практическая скорострельность – соответственно 100 и 125 выстр./мин. Масса секундного залпа ДШК достигала 0,52 кг. Бронебойная пуля Б-30 и бронебойнозажигательная Б-32 со стальными сердечниками обладали высокой начальной скоростью – до 850 м/с и большой мощностью у цели, пробивая на дистанции 300 м под углом встречи 90° 16-мм броню. Большой угол возвышения спаренной пулеметной установки (25° против 14° у Т-38) позволял вести обстрел и низколетящих самолетов, правда, эта возможность на практике почти не использовалась. Оба пулемета поставлялись Ковровским заводом № 2 им. Киркиж, а с 1942 года ДШК выпускал еще и Саратовский завод № 614. Во время войны установку ДТС изготавливал также Ижевский завод № 622.

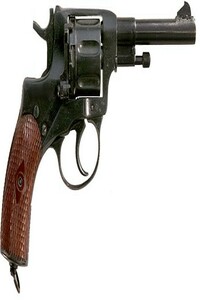

Увеличился и боекомплект нового танка: 450 12,7-мм патронов (9 сцепленных лент) в кольцевом коробе под башней для непрерывного питания, что существенно повышало скорострельность ДШК; одна лента (50 патронов) находилась в запасе, в магазине-коробке. Для ДТ – 2016 патронов (32 магазина, у Т-38 – 24) в стеллажах по левому борту танка. Для стрельбы из револьверов в корпусе и башне были сделаны конические отверстия, закрываемые изнутри бронепробками. Кроме того, в сумках хранилось несколько ручных гранат Ф-1.

Германские специалисты осматривают брошенные при отступлении советские танки: тяжелый КВ (справа) и легкий Т-40 (слева). Лето 1941 года.

Повышению боевых качеств новой башенной установки способствовали и более совершенные, чем на Т-38, приборы прицеливания – оптический прицел ТМФП с ночной подсветкой и дублирующий его механический. Наведение осуществлялось шестеренчатым механизмом поворота, расположенным справа у основания башни. Его рукоятка одновременно служила спусковым устройством пулемета ДШК. Подъемный винтовой механизм был помещен на левой стороне башни, и рукоятка его являлась спуском пулемета ДТ. Для возможности быстрого переноса огня имелось принудительное отключение механизма поворота, а при движении по-походному башня и люлька стрелковой установки жестко стопорились.

Башня вращалась на шариковой опоре, на нижнем кольцевом погоне которой, прикрепленном к подбашенному листу, был нарезан зубчатый венец механизма поворота. От опрокидывания башня удерживалась роликовыми захватами, контактирующими с нижним погоном.

Для наблюдения за полем боя служили перископические оптические приборы: три у водителя в лобовом щитке и скуловых листах подбашенной коробки и два у командира в бортах башни. Смотровые приборы комплектовались 10 запасными блоками. В разведке для ориентации на воде и в тумане служил магнитный компас КП московского завода «Авиаприбор». На части командирских танков предусматривалась установка двусторонней дуплексной (в отличие от симплексной на Т-38) телефонно-телеграфной радиостанции типа 71-ТК-З завода № 203 с дальностью речевой связи при отсутствии помех до 16 км с места – вполне достаточной для разведывательной машины. Внутренняя связь была светосигнальная (трехцветные лампы).

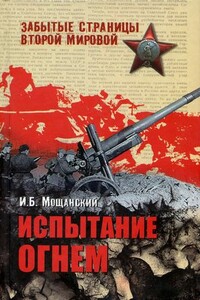

Борьба за Крым в 1941–1942 годах не оказала судьбоносного влияния на ход Великой Отечественной войны, однако методы и способы ведения боев, организация войск, тактика, применяемая противоборствующими сторонами, оказалась важной при проведении более глобальных наступательных операций под Харьковом и в районе Сталинграда. И если в неудачном наступлении войск Юго-Западного направления в мае 1942 года уроки обороны Крыма не были учтены в должной мере, то в Сталинградской битве советское командование, умудренное опытом предыдущих поражений, одержало военную и интеллектуальную победу над германским вермахтом.В данной книге впервые достаточно подробно описан весь ход боев на Перекопе в сентябре-октябре 1941 года, а также проанализированы неудачные действия советских войск в Северном Крыму в марте-мае 1942 года, закончившиеся Керченской катастрофой и разгромом Крымского фронта.

Данная книга не претендует на звание всеобъемлющего труда по камуфляжу бронетанковых частей Красной Армии. Просто было очень важно показать, что в РККА, как и в любой другой, современной той эпохе армии, большое внимание уделялось проблемам камуфлирования, тактическим и опознавательным знакам. Сбор материала осуществлялся путем изучения существующих публикаций по данной тематике, в первую очередь приказов и наставлений по камуфлированию военной техники, а также архивных документов и фотоматериалов. Надеемся, что данная книга будет полезна как различным исследователям, так и широкому кругу читателей, стремящихся разобраться в различных перипетиях нашей военной истории.

Эта книга посвящена самым трагическим страницам военного искусства, связанным с историей Второй мировой войны, и повествует об окружении фронтов или равных им объединений. Так, в июне 1941 года войска вермахта охватили и частично уничтожили основные силы Западного фронта Красной Армии, за что был предан суду военного трибунала и расстрелян командующий этой фронтовой группировкой генерал армии Д. Г. Павлов. А уже через три года настал черед истребления фронтовых объединений германской армии: в январе-феврале 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов разгромили группу армий «А», а в апреле-мае 1945 года объединенные силы 2-го и 3-го Украинских фронтов покончили с группой армий «Юг».

Наиболее трагическим периодом истории блокады Ленинграда стал 1942 год, в течение которого германское командование различными способами пыталось стереть с лица земли город на Неве и уничтожить его жителей. Однако ленинградцам удалось выстоять, несмотря на все невзгоды и страдания.Книга, посвященная операциям Волховского и Ленинградского фронтов с января по сентябрь 1942 года, содержит более 130 фотографий, рисунки боевой техники и карты боевых действий.

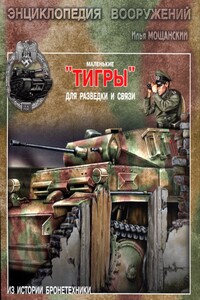

Эта книга посвящена достаточно малоизвестным германским боевым машинам, создаваемым уже в период Второй мировой войны. Большинство из них предназначалось для разведки и связи, меньшая часть — для поддержки пехоты, а также для выполнения иных специальных задач. Конструктивно их подвеска, да и многие другие агрегаты были подобны знаменитым немецким танкам «Тигр» и «Пантера», поэтому все семейство вполне можно было назвать маленькими «Тиграми». Однако этой технике не суждено было сыграть в великом противостоянии какую-либо значительную роль.

Предложенная читателям книга посвящена совершенно различным операциям Второй мировой войны: оккупации Дании и Норвегии в апреле — июне 1940 года, сражениям в Южной Европе в 1940–1941 годах, а также боевым действиям на Северном Кавказе весной 1943 года. На трех удаленных друг от друга театрах военных действий противоборство между собой вели армии разных государств. Но все-таки имеется одно единое начало, объединяющее в себе столь не похожие между собой «битвы разных народов» — это воздушные и морские десанты, которые противоборствующие стороны осуществляли в представленных операциях.

Знакомьтесь – английская 7,71 мм (.303 British) магазинная винтовка «Росс-Энфилд» модели 1914 года. Чем же она примечательна и выделяется из длинного ряда магазинных винтовок, сконструированных в начале ХХ века?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.