Лаковый «икарус» - [13]

Серов молчал. Глядя на Кучину, на вахтовый стол, Серов невольно вспоминал, как Дмитрий Алексеевич пришел сюда устраиваться на работу… Посадили его тогда между двумя старухами за этот вахтовый стол у входа. Старик даже не подозревал сначала, что посадили на подлую конкуренцию. Потому что кто-то из троих должен был уйти. Один или одна. Старуха, что слева сидела, была до обеда недвижна. Как стул в чехле. После обеда первый раз хлопнула: «Дурак!» Старик испуганно повернулся к ней. Но увидел только закушенный рот. Будто закушенную тайну. Чуть погодя – опять: «Дурак!» Точно беспенный хлопок из бутылки с шампанским. Старик не мог понять, ему, что ли, это говорят? Сидящая справа приклонилась к нему и забубнила. И бубнила дальше не переставая. Через час старик беспомощно вскрикивал: «Замолчишь, а? Сплетня! Замолчишь?» А слева хлопало уже без остановки: «Дурак! Дурак! Дурак!» Как от попугая, слетевшего с катушек.

Кропин тогда победил. С Кучиной остался он. Однако глядя сейчас на нее, уже запрятывающую улыбочки свои, жестоко неразделимую, единую со всей этой железобетонной непрошибаемой общагой до неба… Серов с горечью только думал: зачем ты влез сюда, старик? Для чего?..

– …Ну, Сережа? Говорил с Женей? Что решили? Ведь комната восемнадцать квадратов. В футбол можно играть. Жогин опять уехал на свои халтуры, только Чуша, а я к Кочерге… Давно зовет. А, Сережа?..

Серов боялся только одного – не зацепить старика перегаром. И принимая с потом проступивший стыд Серова за нерешительность, колебание, Кропин заговорил, как казалось ему, о главном для Серова:

– И платить, платить не надо, Сережа. Так же все будет – я сам. Я знаю, вам трудно сейчас. Потом рассчитаешься, Сережа. Разбогатеешь, как говорится, – и…

– Нет, Дмитрий Алексеевич… Нельзя это… Не нужно…

– Сережа, ведь я от души… Ведь ты тут…

– Не надо, Дмитрий Алексеевич… Прошу вас. Спасибо, но не надо.

Склонив голову, Серов двинулся к стеклянной коробке. На выход.

Кропин напряженно сидел на своем стуле, пылал. Сплетня сунулась к нему, забубнила…

– Замолчишь, а-а? Замолчишь? – плачуще выкрикивал старик. – Сплетня!!

Пока поднимался последним тяжелым лестничным пролетом к Кочерге, с улыбкой думал, будет ли сегодня выпущен кобелек с черной челкой. Взобравшись, навесил на угол перил сетку с продуктами. Стоял на площадке, пустив руку по перилам, от удушья тяжело вздымая грудь. Шейная артерия ощущалась острой трубкой от двух слипшихся в груди черных камер, воздух через нее не шел, не прокачивался…

И вот он выбежал ходко. Стриженый кобелишка с челкой а-ля Гитлер. Не приближаясь, ритмически-тряско обежал площадку и после неуверенного приказа старичка из двери «Дин… это… на место» так же убежал обратно в квартиру, взбалтывая челкой и ворча. Выказал-таки Кропину. То ли вредность свою, то ли, наоборот – приветливую преданность. А старичок в это время медленно прикрывал дверь. Довел ее до застенчивости щели. И остановил. Как в смущении опустил глаза… «Вы бы зашли к нам, – сказал Кропин, – чайку попьем, познакомимся. Чего одному-то там целый день сидеть». – «Спасибо, зайду», – ответил, глядя в пол, старичок. Медленно убирал щель. Убрал… Странный. Из деревни, что ли, выписали? К Дину этому, к барахлу? Так не похож на деревенского – те-то больше общительные. Странный старичок. Кропин отомкнул дверь в квартиру Кочерги, вернулся, снял сетку с продуктами.

В крохотном коридорчике обдало затхлым, непроветренным, застоявшимся. Включив свет, ворочался в тесноте, ругая себя, что никак не может собраться и расправиться с этими ворохами одежды вокруг. Стаскивал плащ, насаживал на рога вешалки шляпку. Зачесывая рыжеватобелесые кучеря… остановил расческу. Испуганно вслушивался в тугую, скакнувшую из комнаты тишину. Проверяюще вскрикнул: «Яков Иванович!.. Это я!..»

Секунды рассыпались и рассыпались.

И как-то закидываясь, словно с краю земли, из комнаты донесся давно уставший, как пережженный сахар, голос: «Слышу, Митя… Здравствуй…» И добавил всегдашнее: «Раздевайся, проходи…»

12. Старинный чернильный прибор

…Дурацкий этот чернильный прибор откуда-то притащила лаборантка. Наверняка графский какой-нибудь еще. А может быть, княжеский. Фамильное древо, увешанное именными, зачерневшими от старости бубенцами и бубенчиками. Здесь, на кафедре, на канцелярском замызганном столе Кочерги выглядел он вроде магазина. Магазина «Гужи и дуги». С теми же колокольцами и бубенцами от пола и до потолка. Макая в чернильницу, Кочерга старался не задевать всего этого позванивающего антиквариата. Нужно сказать, чтобы унесла. Просил ведь обыкновенный. В графе «кафедра» (количество членов) твердо поставил «8». Макнул перо. Снова смотрел на всю эту дрожащую художественность, которую, казалось, тронь чуть – охватится-зазвенит вся разом. Жалко, моляще. Только бы не трогали, не тревожили. Да-а, где вы все теперь, бубенцы-бубенчики? В каких землях лежите?.. Нужно сказать, чтобы унесла. Ни к чему. Советский институт, кафедра марксизма-ленинизма. Смешно.

Дошел до графы «профессора», написал: Качкин Афанасий Самсонович… Да, Самсонович. Самсон. Не меньше. Профессор-автомобилист Качкин… Но как старое сидит в старом, узкое в узком – так, видимо, и подбирается с возрастом боязнь. Боязнь широты, неспособность охвата, инстинктивное самоограничение всякой своей мысли, свободы. Это – Качкин. Выученность у него уникальная, в голову уложенная навечно – из него ее не выбить молотом. Но и только. Теперь больше – автолюбитель. Головы уже нет. Голова постоянно под колымагой. Наружу только ноги. Во дворе института. И рядом – дворник Щелков. Висящий на перевернутой метле – как на деревенской превосходительной своей опоре. Который объяснял любопытствующим: «Нам бы сёдни ее только со двора вытолкать – двести дади-им. Верно, Самсоныч?» – «Верно, Ваня, верно! – хрипел из-под авто автогонщик. – Только за ворота, а там – дуй до горы, в гору наймем!..»

БИЧ (забытая аббревиатура) – Бывший Интеллигентный Человек, в силу социальных или семейных причин добровольно опустившийся на самое дно жизни. Таков герой повести «Ещё тёплые дожди» Игорь Луньков. Герой повести «Смотритель животных» асоциален несколько по-другому. В силу физической и психической неполноценности он крайне жесток с животными, скрытен, опасен.И наконец, герой повесть «Московский рай» инженер Арамишин, по лимиту хорошо зацепившийся в Москву, полностью доволен, счастлив «на празднике жизни», но попадает в расставленный на него силок, в ловушку, выхода из которой у него нет…

В книгу «Парус» вошло пять повестей. В первой – «Юная жизнь Марки Тюкова» – рассказывается о матери-одиночке и её сынишке, о их неприкаянной жизни в большом городе.В «Берегите запретную зонку» показана самодовольная, самодостаточная жизнь советского бонзы областного масштаба и его весьма оригинальной дочки.Третья повесть, «Подсадная утка», насыщена приключениями подростка Пашки Колмыкова, охотника и уличного мальчишки.В повести «Счастья маленький баульчик» мать с маленьким сыном едет с Алтая в Уфу в госпиталь к раненому мужу, претерпевая весь кошмар послевоенной железной дороги, с пересадками, с бессонными ожиданиями на вокзалах, с бандитами в поездах.В последней повести «Парус» речь идёт о жизненном становлении Сашки Новосёлова, чубатого сильного парня, только начавшего работать на реке, сначала грузчиком, а потом шкипером баржи.

В хронике «У подножия необъятного мира» рассказывается о жизни провинциального городка в «среднесоветское» время – 1930-1950-е годы. В книге десятки, если не сотни персонажей, различных по национальности (русские, евреи, украинцы, белорусы, армяне, казахи, цыгане) и по профессии (железнодорожники, учителя, музыканты, газетчики, работники торговли, строители). У каждого своё лицо: характерный внешний облик, речевое своеобразие. Школа, больница, редакция газеты, паромная переправа, базарная площадь, парикмахерская, старинная насыпная крепость возле городка с заводиком и тюрьмой, два больших парка, ресторан «Весёлый Иртыш» – везде побывает и словно бы объединит всё главный герой книги, малолетний Витька Ильин, признанный в городке бродяга, серьёзный «путешественник».

Повесть о любви пожилого женатого мужчины к молодой женщине, родившей ему сына. О его "второй семье на стороне". Содержит нецензурную брань.

Владимир Макарович Шапко родился в 1938 году в алтайском городе Усть-Каменогорске в семье служащих.Работал каменщиком, грузчиком в речном пароходстве, мотористом, шкипером. После окончания Уфимского музыкального училища стал профессиональным оркестровым музыкантом-кларнетистом.Сейчас работает настройщиком музыкальных инструментов в Красноярском институте искусств.Первый рассказ В. Шапко «Река, полная солнца» опубликован в 1981 году еженедельником «Литературная Россия». В 1984 году в 11–12 номерах «УС» вышла его повесть «Подсадная утка».

Эта книга о воинах-афганцах. О тех из них, которые домой вернулись инвалидами. О непростых, порой трагических судьбах.

Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?

Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.

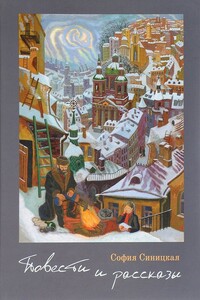

УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.