Лабас - [6]

Обычно в начале лета Лабасы уезжали на дачу в соседнее Гнездилово, однако в 1910 году переезд не состоялся. Отец увез мальчиков в другой город, а по большому счету — в другую страну, где утром при встрече люди говорили друг другу Lab dien, а днем — Lab rit; братьям Лабасам первое время казалось, что пытаются произнести их фамилию (попади они не в Ригу, а в Вильно, где приветствие звучит несколько иначе — Labas dienas и Labas ritas, — они бы точно услышали свою фамилию). По документам Аарон Айзек Лабас числился ассистентом рижского дантиста Симона Лурье, что давало ему, жителю Российской империи иудейского вероисповедания, возможность проживать в большом городе[6]. Но приехал он вовсе не затем, чтобы работать «по специальности», а чтобы издавать вместе со свояком газету. Рижские власти, ревностно следившие за появлением в городе инородцев, на всякий случай отправили полицейского пристава на Ключевую улицу, 8, где проживал «смоленский мещанин Лабас». Уличить подозреваемого в подаче ложных сведений о своих занятиях не удалось, зато приехавшую в гости к сыну Лею Рони мгновенно выдворили за пределы столицы Лифляндской губернии, отказав старушке-матери в регистрации. Так чем же все-таки занимался в Риге отец нашего героя? Всё говорит о том, что Аркадий Григорьевич намеревался стать соиздателем газеты «Дер Идише Штиме» («Еврейская жизнь»), первой рижской газеты на идише, закрывшейся в конце 1910 года из-за финансовых трудностей. Если это так, то не понятно, где он «трудился» до отъезда из Риги в 1912 году — неужели все-таки ассистировал доктору Лурье? Версия его внука Юлия Лабаса, уверявшего, что в 1954 году он еще застал старожилов, которые помнили газету «Взморье», в которой публиковались заметки деда о театральной и музыкальной жизни, нам больше по душе. В том или ином виде, но журналистско-издательская карьера А. Г. Лабаса началась до революции и в советское время благополучно продолжилась.

Со Смоленском отец и брат расстались без сожаления, а Шура первое время грустил. «Я любил этот город, там я все увидел впервые. Там были первые радости и первая печаль», — запишет он потом. Печаль — это смерть матери, которая умерла молодой. Простудилась в поезде, возвращаясь из Варшавы со свадьбы сестры, воспаление среднего уха дало осложнение, закончившееся воспалением головного мозга. Шура, которому не было и трех лет, мать совсем не помнил, хотя утверждал обратное («Помню врачей с зеркалом на лбу, серые руки мамы и ее голос»). У художников ведь особенная память на ощущения, во всяком случае у Лабаса, которому сюжеты обычно приходили из снов («я мог писать без натуры, на память или просто сочиняя»), чем может похвастаться далеко не каждый художник.

Глава вторая

«ВАШ СЫН БУДЕТ ХУДОЖНИКОМ!» РИГА

«Рига совершенно не была похожа на Смоленск. Мне очень понравились высокие башни с петушками наверху. Говорили, что они размером чуть ли не с большого теленка. „Быть этого не может“, — думал я… Я никогда не встречал в Смоленске домов с медными крышами и трубами. Это красная медь, она блестит на солнце. Какие высокие дома в Риге, и какие красивые, особенно на Дерптской улице, с большими фигурами около входа, тоже медными… В парке плавали белые лебеди и среди них несколько черных… Западная Двина, и там замок, узенькие улочки, ну прямо как в сказке. Все ново и неожиданно».

В Риге братьям жилось хорошо, они опять учились в одной гимназии, а летом жили на взморье. Два года, проведенные в Риге, Лабас всегда считал необыкновенно счастливым временем. Он обожал Рижское взморье и в 1970-х, когда удавалось достать путевки в Дом творчества Союза художников «Дзинтари», запоем писал песчаные пляжи с фигурками отдыхающих. Серия его акварелей «Дзинтари» полна умиротворения и того самого «созерцательного самозабвения», которое уловил в его искусстве критик Александр Каменский. Лабасу, заметит другой критик, Вера Чайковская, удавалось запечатлевать в своих работах бесконечно длящееся мгновение счастья. Это ощущение «остановленного времени» особенно чувствуется в прибалтийских «желтых» акварелях с видами взморья.

Жизнь полумиллионной столицы Лифляндской губернии начала века, по сравнению со Смоленском, можно назвать бурной. В Ригу приезжали на гастроли столичные театры, в том числе Московский Художественный, и Шура Лабас, подобно нескольким поколениям мальчиков и девочек, с восторгом смотрел «Синюю птицу». Особенно его поразили декорации. Тогда ему и в голову не могло прийти, что художник спектакля Владимир Егоров окажется его преподавателем в Строгановском училище, а сам он станет оформлять театральные постановки.

Не менее бурные овации, чем на спектаклях Художественного театра, рижское общество устраивало отважному авиатору Сергею Уточкину. 19 июня 1911 года в Риге прошли показательные выступления этого пионера русской авиации. В море курсировали лодки, пляж был оцеплен отрядом городовых, а среди огромной толпы, конечно же, был и Шура Лабас с отцом. Рига была выбрана не случайно: с 1910 года на знаменитом заводе «Руссо-Балт» началось серийное производство отечественных аэропланов и дирижаблей (заказы на них приходили в Россию из разных стран), а на заводе «Мотор» приступили к изготовлению двигателей для летательных аппаратов. Кстати, именно в Риге был изготовлен и первый в России самолет-амфибия, очень похожий на «Гидросамолет» Лабаса из Русского музея (написанный, правда, в 1936 году). «В субботу ввиду неисправности аэроплана Уточкин поднялся лишь в 9 часов вечера и в течение трех-четырех минут описал три круга над пляжем и морем. Второй полет авиатор совершил с пассажиром-инженером Фейтельбергом. Полет продолжался 2,5 минуты, — сообщала рижская газета „Взморье“. — Мелкий, моросивший все время дождь, намочив ткань аэроплана, сделал ее слишком тяжелой, вследствие чего авиатор принужден отказать еще нескольким лицам, желавшим летать с ним. Третий раз Уточкин летал один в течение трех с половиной минут на высоте 60-ти метров»

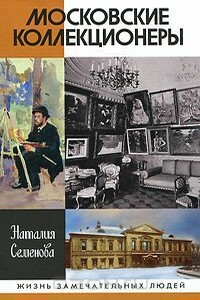

То, что сагу о московских коллекционерах написала Наталия Семенова, неудивительно. Кому ж еще? Одна из первых красавиц московского искусствоведческого мира, она никогда не гнушалась не самой, увы, заметной и завидной в своей профессии работы: сидела в архивах, копала, выкапывала, искала свидетелей, собирала по крупицам, копила знание, которое долгие годы казалось не особо-то и нужным. Она не хотела петь надменно-капризным голосом о красоте мазка и изяществе линий, как это делали ее коллеги разных поколений, но предпочитала знать об искусстве нечто куда более вещественное: как оно живет в реальном мире, сколько стоило и стоит, кто его покупает, где оно оседает.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.