Крушение - [65]

Лары[42], почитаемые божества, первородный сад, воссозданный в масштабах людного и уравнительного века, жизненный путь, заранее проторённый до соседнего кладбища, ссоры, затихающие с примирением благородной и старьёвщической крови, матка, близкая, готовая увлажнить в себе семя будущих поколений, — не в таких ли неброских проявлениях, присущих тайне, осуществилось для Алькандра пророчество? Но он не решается признать в этой неге лицо своей судьбы. Вскапывая вокруг пригородного сада священную борозду, обозначающую границу Вечного города, позволив себе покой, не надел ли он лицемерную маску разочарования, не нарушил ли клятву? Алькандр спрашивает себя: если они с товарищами доберутся до ворот обетованного города или хотя бы удостоверятся, что видят именно его сияющие очертания, не лучше ли им будет свернуть с пути, а то вдруг груз на их плечах, долгое плавание и долгая скорбь, сама священность ожидания не позволят им признать, что всё свершилось, и осквернить землю обетованную своей горечью? Он мечтает передать какому-нибудь новому поколению безрассудную отвагу, и пусть оно проникнет в страшную землю и возведёт стены, которые до скончания веков наглухо закроют горизонт памяти.

Ведь этот милостиво дарованный покой, самозабвение Резеды в его объятиях Алькандр должен встретить таким же самозабвением, детской доверчивостью, исполненной согласия с медленным течением жизни. Но разве отдаться жизни не значит отдаться смерти? Он ещё хочет удержать в руках поводья в этой необъявленной, но заранее проигранной гонке. Что если Резеда с её кротостью и немотой, с глуповатой полуулыбочкой, по которой не поймёшь, вызов это или согласие, послана самим небытием, вдруг она и есть тот ангел-искуситель, который у края каждого зияния подносит палец к губам? Наступает искушение сном: отвлечёшься — он тут же приходит, насмехаясь над бдением, и Алькандр, обнимая обнажённое тело Резеды, положив руку под её шею и взяв плечо в ладонь, прижимается щекой к её горящей щеке и видит перед собой картину из детства: верёвка над пропастью, и с нежным упорством невидимое существо разжимает над нею пальцы — один за другим; его пленяет смутное предчувствие, которое могло бы быть и воспоминанием: один палец — как дрожит! — два пальца, три, ещё держится, поворачивает голову, улыбаясь ангелу, который тоже улыбается, и остаётся лишь нежность этой улыбки, которую он мгновенно унесёт с собой в чёрную бездну, лёгкость скольжения и скорость, нарастающая без преград, — их больше не будет, никаких, никогда.

Если бы вы хоть знали, Кретей, что хотите этим сказать! Милое дело было бы следовать за вами, принимать — хоть и с мысленными оговорками — чёрную или розовую мораль, которую вам вздумалось извлечь из этой небольшой задачки для ума. Но вы то впадаете в отчаяние, то хотите выскочить из него в акробатическом прыжке и попасть в негу сахарного спиритуализма. Всем сёстрам по серьгам, — говорит ваша фиглярская улыбка; чего нет на витрине, спрашивайте внутри.

При этом меня вы видите невольным союзником в этой сомнительной затее; искусственное пространство, ограниченное вашим листом бумаги, должно стать непосредственным пространством моей жизни; пробелами в описаниях и отступлениями вы намеренно навязываете мне из страницы в страницу прерывистое «дырчатое» существование; и если бы ещё в узких рамках, которые ваша проза отводит хронике моих появлений, могла сохраняться спонтанность моих шагов! Но, запутавшись в нитях вашего повествования, я сам обречён на хромоту, приукрашенную кульбитами: это свойство вашего стиля, я лишь подражаю вам. Точнее сказать — самому себе. Какая неосторожность! Вот я и приподнял голову, вырвавшись из протяжённого хитросплетения вашего рассказа; я хочу смотреть вам в лицо, я обращаюсь к вам, но вашим же голосом. Увы! Другого у меня нет, как ни бейся, только этот слабый голосок, как у охрипшей канарейки, которая делает вид, будто заливается что есть сил, но выходит у неё хилое чириканье, и сладострастные трели строчат пустоту, а благозвучные рулады без конца повторяются, как в заведённом механизме! Недосказанность и одновременная склонность к пафосу, туманное многословие, любование собственным красноречием, совмещённое с любовью к лапидарности, большое внимание к себе, принимающее обличье скромности, но также любовь к приукрашиванию, к бахвальству, забота о точности в борьбе с искушениями словаря — всё сводится к глумливому паясничанию, которое я ненавижу уже две сотни страниц, хотя добавить к нему, в свою очередь подражая вам, могу лишь несколько строк из вашей же рукописи и поглумиться над глумливцем!

Но мы, невинные жертвы вашего публичного обнажения, возможно, по слабости простили бы вас, если бы, подведя нашим спутанным мыслям итог, которого им постоянно недостаёт, прояснив смысл бесплодного бурления наших желаний, вы изобразили бы нас в цельном образе, который мы тщетно ищем. Зачем же чернить наши тени и представлять ещё более мучительными наши конфликты и необдуманные поступки? Думаете, ваша ирония возымеет над ними силу? Вся она оборачивается против вашего детища.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

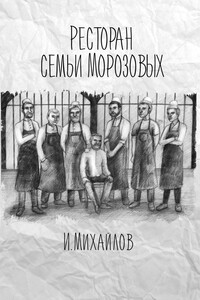

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.