Крот истории - [5]

А теперь пойдет другое лирическое отступление, но и оно необходимо, чтоб дать вам общую картину…

Моя конкретная специальность — Латинская Америка. Точнее, одно маленькое государство, из тех, что прежде назывались «банановыми республиками». Что за республика, говорить не буду, назову — «республика S=F». У нас в служебных бумагах она зачастую приблизительно под таким шифром и проходила. В шестидесятые годы она приобрела известное значение — нефть!

Что?! Странная специальность?! Почему? Случайно, наверно! Или, наоборот, не случайно!.. В школе со мной учился один… мальчик, Тимур, по довоенной моде назван. Я про него еще буду рассказывать, он и сейчас еще существует, этот мальчик… Так вот, мальчик Тимур. Сын политического эмигранта из вышеупомянутой республики. Фамилия странная — Интерлингатор. Я, впрочем, ее тоже слегка изменил, одну буковку. Ассоциаций не вызывает? Вряд ли, если вы Латинской Америкой не интересовались. У нас папашу не слишком рекламировали, но там он фигура известная. Да, папаша-то, естественно, был из здешних, из российских евреев. Вернее, его папаша, то есть дедушка моего приятеля. В девятьсот шестом году эмигрировал отсюда в Латинскую Америку с заданием Ленина организовать коммунистическую партию в республике S=F, там нашел себе креолку, от этого брака получился тот Интерлингатор, которого я знал. Дедушка действительно считался одним из основателей, но отчасти уклонялся в троцкизм. А сын, отец Тимура, тоже, как подрос, стал марксистом, стоял на правильном пути, разошелся с отцом, был членом ЦК, числился свободным публицистом, баллотировался в парламент, выполнил… э-э… ряд наших поручений, на чем-то чуть не попался, в середине тридцатых годов пришлось бежать сюда, в СССР. Он здесь бывал уже, в первый же приезд спутался с официанткой из «Люкса», его на ней незамедлительно женили, когда он вернулся совсем, сыну Тимуру было лет шесть. Дедушка, кстати, тоже вернулся, ему его троцкизм простили: ситуация с компартией в S=F была неясная, имело смысл держать обоих Интерлингаторов про запас. Дедушку записали как старого большевика, всю остальную жизнь он был тише воды ниже травы, научным сотрудником в Институте истории. Старик, по-моему, жив, разве что помер в этом году, если жив, то ему лет девяносто с гаком!.. Вот уж точно Маяковский сказал: «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей!»… Пайки, «кремлевка», санатории. Они обеспечили себе бессмертие!.. Ну, а второй Интерлингатор представительствовал сперва в Коминтерне, потом, уже на моей памяти, — в Коминформе. Тоже жив и по сию пору, но положение не то, подломился, голубчик… конечно, и я тут сыграл свою роль!.. Нет, дело не во мне, он сам оказался слаб, дурак, воображал о себе Бог знает что, пыжился, сволочь, а сам двух строк написать не умел! Немало я с ним помучился! Лидер! Все можно было б сделать, все, если б он был поумнее. Старый болтун и трус! Я, однако, еще вернусь к этому вопросу!..

В те-то годы, мальчишкой, я, познакомясь с Тимуром в школе, и потом, попав к ним в дом, прямо обалдел! Вы представьте себе: конец сорок третьего, отец еще до войны завел себе другую семью, они тут же в квартире, за перегородкой, он на фронте, где-то писарчуком, фигура никак не героическая, высылает на алименты копейки; мать — кладовщиком при заводе; нищета, ругань со второю женой, с соседями, жрать нечего; мать тянет из последних сил, но работать, между прочим, меня не посылает: у нее одна идея — чтобы я выучился… Мама дорогая!.. А я тем временем шаманаюсь по двору, вместо того чтобы учиться, приятели — шпана; чуть-чуть приворовываю, так, по пустякам, но ведь попасться-то дело случая, а попадешься, кому докажешь, что дверь уже до тебя была открыта и ты просто зашел посмотреть!.. А в школе какое ученье?! Учителей почти еще нет, они в эвакуации, бумаги оберточной, чтоб на ней писать, и той не бывает. Не топят, одно название, что занятия… И тут появляется Тимур… Он еще до войны с нами в первых классах учился, его и тогда еще подтравливали — за фамилию, за то что в отеле «Люкс» жил (эти мальчики за границей теперь так и называются «люкс-бои»), вообще за странность, он тихий был, ничего в нем ни от грозного его тезки, ни от известного по тем временам литературного героя-пионера не было. Травить его начали и теперь, антисемитизм с войной поднялся, хотели уже ему «облом» сделать, избить то есть, но тут у нас один постарше нашелся, говорит: «нельзя его трогать, у него папаша на особом положении, НКВД нас всех тут обосрет и заморозит»… Я в таких вещах тогда еще мало смыслил, удивился. От ребят незаметно подвалил как-то к Тимуру, спрашиваю: то да се, а кто мол твой папаша? Он говорит: «отец мой — видный испанский революционер». (Сказал «испанский», должно быть, чтоб мне понятнее было, в географии я тогда не слишком разбирался). Мне вдруг и любопытно стало: революционер! Восстание, баррикады, схватки с полицией, побег из тюрьмы! Героизм, романтика! Недаром нас воспитывали! Да и что такое «на особом положении» мне тоже ужас как хотелось посмотреть, любопытен был очень. И тут я решил с этим Тимуром ближе сойтись… Не буду врать, чтоб очень он был мне по нраву, чтоб я о таком друге мечтал, да и перед приятелями нужно было мне эту дружбу скрывать, но знал я твердо, что необходимо мне попасть к Тимуру в дом, увидеть все самому, на его отца поглядеть!.. Ввиду того, что они действительно были на несколько особом положении, это некоторые сложности представляло. Однако не слишком большие — я всего-навсего был только мальчишка, школьный приятель сына, опасности большой внушать не мог, да и самому Тимуру я, как оказалось, очень даже нужен был. И от одиночества своего он страдал, и определенный интерес у него конечно ко мне имелся: я-то для него был, так сказать, представитель «кодлы», то есть окрестной шпаны нашей, то есть за мной люди стояли, которых он дико боялся (трусоват был), а я вроде бы его от них прикрывал! Вот на этом мы и сдружились, и довольно-таки скоро я добился своего — получил к Интерлингаторам доступ. А попав к ним в дом (из «Люкса» они как раз переехали на квартиру), увидел, что да, усердствовал не зря! Революция — революцией, война — войной, но дом был полная чаша. Говорю не стесняясь: это для меня имело значение. Я — голодный, холодный, ободранный, жру всякую гадость, только что в помойках не роюсь, а тут спец-пайка, белый хлеб, батоны, каких я и в мирное время не видывал, вместо маргарина — масло, вместо сахарина — сахар! Масло, колбаса, сыр, компоты! Четыре комнаты, натертый паркет, белоснежные скатерти, фарфор, хрусталь, библиотека, все вычищено, все сияет, домработница на стол подает и убирает!.. Я оттуда уходить не хотел, а уйдя, только и думал, как снова там оказаться!.. Всю свою волю, весь свой тогдашний разум я употребил, чтоб эту драгоценную дружбу укрепить, ну и тут, как говорится, сама жизнь подсказала мне ход. Заметил я, что Тимур наших боится, и думает, что это он мне обязан, если его не трогают. Вот я и стал его использовать, стал врать ему, что, и впрямь, наши хотят его «сделать», то есть избить или порезать, и что только благодаря мне до сих пор намеренья своего не исполнили, потому что я у них, дескать, чуть ли не «босс» или вроде «пахана». А он, дурак, верил всему, боялся ужасно, на улицу вечером не выходил, в школу его другую родители перевели, в специальную, но жил-то он все равно — рядом!.. До жуткого состояния я его доводил, всякие истории рассказывал — про драки, про убийства, про ограбления — про которые парни во дворе рассказывали, но все к себе прилагал: прямо не говорил, что я сам в этих делах участвовал, но намекал, и такие подробности расписывал, что Тимур едва не плакал, от страха трясся, вечерами под кровать заглядывал: нет ли там убийцы с ножом, все комнаты перед сном обходил, все закоулки квартирные! Он сам мне в этом признался!..

В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Роман «Наследство» не имел никаких шансов быть опубликованным в Советском Союзе, поскольку рассказывал о жизни интеллигенции антисоветской. Поэтому только благодаря самиздату с этой книгой ознакомились первые читатели.

В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.

В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.

В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960 —1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Важная тема романов, статей и пьесы В. Кормера — деформация личности в условиях несвободы, выражающаяся не только в индивидуальной патологии («Крот истории»), но и в искажении родовых черт всех социальных слоев («Двойное сознание…») и общества в целом.

Единственная пьеса Кормера, написанная почти одновременно с романом «Человек плюс машина», в 1977 году. Также не была напечатана при жизни автора. Впервые издана, опять исключительно благодаря В. Кантору, и с его предисловием в журнале «Вопросы философии» за 1997 год (№ 7).

Михаил Соловьев (Голубовский; Ставрополье, 1908 — США, 1979), по его собственным словам, писатель с «пестрой биографией», послужившей основой для биографии Марка Сурова, героя романа «Когда боги молчат» (1953), «от детства потрясенного революцией человека», но затем в ней разочаровавшегося. В России роман полностью публикуется впервые. Вторая часть книги содержит написанные в эмиграции воспоминания автора о его деятельности военного корреспондента, об обстановке в Красной Армии в конце 1930-х гг., Финской войне и начале Великой Отечественной войны. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954 г. Через год после норильского восстания, весной 1954 года, в 3-м лаготделении Степлага (пос. Джезказган Карагандинской обл.) на 40 дней более 5 тысяч политических заключенных взяли власть в лагере в свои руки. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек. По мотивам произведения в 1991 году на киностудии «Катарсис» режиссёром Геннадием Земелей был снять фильм «Людоед».

Во 2-ой части романа Непокорные его главные герои Маша и Сергей Кравцовы возвращаются в СССР и возобновляют борьбу с советским режимом. Действие происходит в последние годы жизни Сталина. Перейдя границу в Узбекистане, они прибывают в Москву и вливаются в сплоченную группу заговорщиков. Их цель — секретные документы, хранящиеся в сейфе Министерства Вооружения. Как в жизни часто случается, не все идет по плану; группа вынуждена скрыться от погони в мрачном промозглом лабиринте канализационных стоков Москвы, пронизывающих город из конца в конец.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

«Ковчег для незваных» (1976), это роман повествующий об освоении Советами Курильских островов после Второй мировой войны, роман, написанный автором уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила его творческих импульсов. Образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе. Обложка работы художника М. Шемякина. Максимов, Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Самсонов, Лев Алексеевич) (1930–1995), русский писатель, публицист. Основатель и главный редактор журнала «Континент».

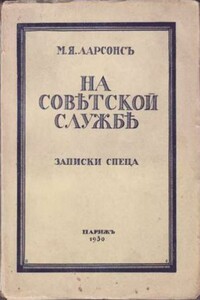

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.