Краткая история кураторства - [6]

Куратор должен быть гибким в своих стратегиях. Каждая выставка — это уникальная ситуация, и в идеале она должна соответствовать художнику как можно точнее.

Да. На мой взгляд, в корпусе работ того или иного художника есть некая неотъемлемая черта, к которой мы пытаемся как-то отнестись, понять.

Для этого вы и пригласили в качестве архитектора Ренцо Пиано[11]?

Совершенно верно. Это одна из причин, по которой мы выбрали Пиано: у него была настоящая страсть к инженерии. Кажется, его предки были кораблестроителями, а на свете нет ничего прекраснее корабля. Притом что его форма абсолютно рациональна. Жан де Мениль умер в 1974 году (1973. — Прим. пер.). Ему хотелось, чтобы архитектором нового музея стал Луис Кан. К тому времени часовня Филипа Джонсона[12] была уже построена, так что своего рода тихое, мирное святилище у них уже имелось. И на том же участке земли, в парке, Жан де Мениль хотел построить павильоны нового музея. Однако год спустя Кан умер, и продолжать эту работу стало невозможно. Я, впрочем, считаю, что индустриальное публичное пространство Пиано отлично контрастирует со сдержанностью Часовни Ротко.

В качестве фигуры влияния вы также упоминали Рене д’Арнонкура.

Да, ему принадлежала особая роль. Нельсону Рокфеллеру повезло, что он его встретил. При этом Рене д’Арнонкур был ученым, занимался химией. Он бы мог сделать карьеру на одной из крупнейших красильных фабрик. Но благодаря любви к искусству — к древнему, в частности, — д’Арнонкур стал одним из тех, кто инстинктивно почувствовал, что в архаичном искусстве существуют некие архетипические формы, которые можно обнаружить в бесчисленных предметах так называемых родоплеменных или примитивных культур и которые никуда не деваются вплоть до искусства модернизма. Придя в Музей современного искусства, он почувствовал ту глубину, которая стояла за Поллоком; он понял его глубже и увидел в более широком контексте, нежели просто влияние на Поллока французского сюрреализма, — он увидел, что Поллок возвращается к тем древним истокам, к которым обращались сами сюрреалисты.

Д’Арнонкур обладал дипломатическим даром, и ему более или менее удавалось поддерживать равновесие между разными музейными департаментами и человеческими амбициями. В МоМА его пригласили после того, как у Альфреда Барра случился нервный срыв; Нельсон Рокфеллер был этим сильно обеспокоен, и задачу д’Арнонкура он видел в том, чтобы поддержать Барра, — что тот и сделал; они прекрасно сработались.

В этом ряду, наверное, еще нужно назвать Джермейн Макэйджи. Она была королевой, маэстро красивых тематических выставок. Самые выдающиеся ее проекты были сделаны в Сан-Франциско. Когда-то она курировала там выставку про время. У Шагала есть работа «Время — река без берегов» (1930–1939) — Думаю, Макэйджи заинтересовало это название даже больше, чем само произведение. Ее выставка была аисторична и затрагивала самые разные эпохи и культуры. Макэйджи включила в нее часы всех сортов. Там был Дали с маленькими циферблатами и т. д. и т. п. — старые и новые произведения, содержащие всевозможные аллюзии и отсылки ко времени. Другой ее проект — выставка оружия и доспехов — был сделан по заказу Калифорнийского дворца Почетного легиона. Макэйджи придумала для нее фантастическую драматургию. Она соорудила в огромном атриуме гигантскую шахматную доску и расставила на ней фигуры — как две сражающиеся армии.

А как в этих тематических выставках Макэйджи удавалось избежать подчинения произведений общей концепции?

Она, как правило, работала очень уверенно и экономно.

Вы приводили ее выставки как пример почти нулевого дизайна.

Да. Ей удавалось игнорировать дизайнерские системы — и работать вне систем вкуса. Когда-то давно здесь, в Хьюстоне, она делала выставку Ротко. В тот раз она изменила своей обычной манере и разместила у входа цветы — красивые живые цветы, клумбы. Они служили общим напоминанием о том, что мы ведь не задаемся вопросом, почему у цветов есть цвет, — мы просто расслабляемся и наслаждаемся их красотой. Это было очень интересное указание на то, что зритель не должен теряться перед работами Ротко из-за того, что там отсутствуют образ и тема. Что такое образ цветка? Это просто цвет. Цвет — это и есть цветок.

Если посмотреть на энциклопедический набор выставок, которые вы сделали, обращает на себя внимание, что — помимо выставок в музеях, которые по-новому определяли сами музейные пространства, — вы также делали выставки в других местах и контекстах, меняя правила, конституирующие выставку как таковую. Меня интересует эта диалектика — выставка вне музея, создающая напряжение вокруг того, что происходит внутри музея, и наоборот. Проблематизируя эти ожидания, музей становится более активным пространством. Работая куратором в вашингтонском музее, вы сделали выставку «36 часов» именно в альтернативном пространстве.

Да. Выставка «36 часов» была организована с привлечением улицы — в буквальном смысле слова. И делалась она практически без бюджета — без денег.

В вашем распоряжении было только маленькое альтернативное пространство — Музей временного искусства (Museum of Temporary Art).

Данная книга, как и ее предшественница с созвучным названием («Краткая история кураторства»), составлена из устных рассказов. Все интервью брал ее автор, Ханс Ульрих Обрист, иногда совместно с Филиппом Паррено. В центре бесед – важнейшие (технологические и интеллектуальные) изобретения экспериментальной авангардной музыки XX века, ее связь с другими видами искусства и наукой, соотношение звука и пространства, звука и времени. Среди собеседников Обриста – Кархайнц Штокхаузен и Терри Райли, Брайан Ино и Янис Ксенакис, Пьер Булез и Каэтану Велозу.

Данная книга создана в помощь людям, у которых возникает необъятный интерес. Интерес, связанный с вопросом дизайна и искусства. Как дизайнер или художник становится тем или иным представителем своей профессии? Есть ли что-либо общее в пути искусства и дизайна, возможно ли нам его повторить? Какой жизненный путь он проходит? В книге вы познакомитесь с известными дизайнерами и их работами: Дитерс Рамс, Джонатан Айв, Фернандо Гутьеррес, Фуми Шибата, Артемий Лебедев и другими.

Первая в России книга о патафизике – аномальной научной дисциплине и феномене, находящемся у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, таких как абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и др. Само слово было изобретено школьниками из Ренна и чаще всего ассоциируется с одим из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри (1873–1907). В книге английского писателя, исследователя и композитора рассматриваются основные принципы, символика и предмет патафизики, а также даётся широкий взгляд на развитие патафизических идей в трудах и в жизни А.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

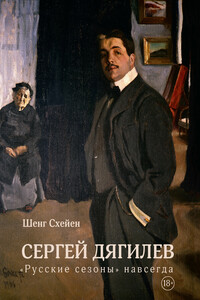

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

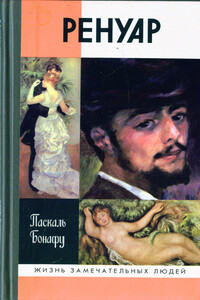

За шесть десятилетий творческой жизни Пьер Огюст Ренуар, один из родоначальников импрессионизма, создал около шести тысяч произведений — по сотне в год, при этом его картины безошибочно узнаваемы по исходящему от них ощущению счастья и гармонии. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара единственным великим художником, не написавшим ни одной печальной картины. Его полотна отразили ту радость, которую испытывал он сам при их создании. Его не привлекали героические и трагические сюжеты, он любил людей, свет и природу, писал танцующих и веселящихся горожан и селян, красивые пейзажи и цветы, очаровательных детей и молодых, полных жизни женщин.Соотечественник Ренуара историк искусств Паскаль Бонафу рассказывает о его непростых отношениях с коллегами, продавцами картин и чиновниками, о его живописных приемах и цветовых предпочтениях, раскрывает секрет, почему художник не считал себя гением и как ухитрялся в старости, почти не владея руками и будучи прикован к инвалидному креслу, писать картины на пленэре и создавать скульптуры.