Коза-дереза - [24]

— Ох, козу бы сюда!

Теперь доярки коров накормят…

Никогда я не смеялся над кукурузой. Говорили, что сеяли ее под Полярным кругом, я про то не знаю, я не северянин. Но у нас в деревне благословляли это могучее растение, позволившее наконец хоть как-то накормить голодных колхозных коров. И чем бы кормили такое стадо, не будь оного маиса? Былками на затоптанных буграх? Чахлой овсяницей? Соломенной резкой?

— Вот бы нам посадить такую на огороде, — сказала мать. — Корову бы завели…

Тут я почувствовал, что она ударилась в беспочвенные фантазии. Кто же разрешит, и не отвыкла ли уже она сама от коровы?

— А картошка? — спросил я.

— Картошка, конечно, нужнее.

Так мы шли, недоумевая, кто и зачем придумывает анекдоты про кукурузу, вдоль этого молчаливого неживого леса, то ли американского, то ли марсианского, — леса, где не пели птицы и не аукали дети, но который обещал накормить и фантазеров и прагматиков, мимо леса будущего, леса изобилия, леса грядущей коммунистической России. И пришли в село к свахе по козе. Заплатили свахе, посидели с ней за столом, распили четвертинку, козу за рога и повели обратной дорогой.

Коза все пыталась оглянуться на родное гнездо, а потом вроде бы успокоилась и бодро трусила в места будущего обитания.

Мы отошли километров пять от родины Екатерины Третьей и очутились на дне травянистой балки; по ее склонам шли невысокие посадки, а в перспективе синел большой естественный лес. Тут мать спросила:

— Рука не устала?

— Ничего, — ответил я, хотя в самом деле утомился держать козу за тонкий ребристый рог.

И вот тут-то на мать нашла новая, совсем уж неразумная фантазия:

— А давай козу отпустим. Интересно, куда она пойдет?

И мы ее отпустили.

— Пусть потихоньку за нами идет, — сказала мать. — Мы уже порядочно отошли. Кать-кать-кать! Пошли, куда ей деваться.

Но — о ужас! — коза, отпущенная нами, мгновение стояла в растерянности, а потом скорым шагом подалась по дну балки прямиком к синевшему вдалеке лесу. Она прямо-таки шарахнулась от нас, и стало более чем ясно, что больше, мы ее не увидим.

— Свобода! — так мемекнула коза, внезапно освободившаяся от своего тысячелетнего рабства.

— Свобода! — пела ей златокрылая пчела, невесть откуда залетевшая в этот пустынный угол мира, на полу сожженные солнцем цветы.

— Свобода! — призывал ее дальний лес. И мы ужаснулись.

Но почему-то я не услышал в ее мемеканье подлинного ликования. Клянусь Зевсом: оно было неуверенным, словно бы даже вопросительным. И все бегство козы… с чем бы его сравнить? С бегством нимфы от сатира — нимфы, безусловно, искренне озабоченной проблемой сохранения невинности, но в то же время осознающей неизбежность необходимого? С похождениями мазохиста, пристающего к пьяницам у магазина в подсознательном желании быть побитым? С психологией цыганенка, которого я однажды видел на пустыре у церкви? Отец взял кнут и велел ему подойти, а заморыш заныл и пошел по кругу с постоянным радиусом, как коза на привязи — подойти под кнут было страшно, а бежать куда глаза глядят — и того страшнее.

И, отбежав шагов тридцать, коза остановилась и даже нерешительно оглянулась на нас. Видимо, она напрочь забыла, что надо делать со свободой, и не мыслила уже своей жизни в лесах и лугах, без палки и веревки. И тут ничего не стоило осторожно подойти к ней и схватить за рога. И коза уже не сопротивлялась.

Синий лес в перспективе балки, его поляны и бугры, его джамбли и лисы остались для нее волшебной возможностью, недостижимой — по объективным причинам — мечтой, потому что не дали ей вырваться и убежать, всю дорогу крепко держали за рога. А может — поднимай выше! — условия еще не созрели?

Так, наверное чувствовала это коза, лукаво обманываясь и оправдываясь в своем пожизненном рабстве. Ей оставалось надеяться только, что в какой-нибудь праздничный день исхода до леса доберутся ее козлята: каждое поколение ищет свою Аркадию.

Она была приведена в амбар, поставлена на привязь мордой к стене, и жизнь ее покатилась по колее, наезженной предшественницами. О кончине Екатерины Третьей я ничего не знаю: она была продана в чужие руки в канун нашего Праздника, речь о котором впереди.

X

В каком году я съел Робинзона Крузо?

Не помню. Эпохи моего детства обозначены в памяти не датами, а лампами. Первая эпоха — тот пузырь, что висел на проволоке у печки. Вторая — стоячая керосиновая лампа, маленькая и почерневшая от ржавчины, называвшаяся копчушкой. Третья — тоже лампа, по корпусу которой все время сочился керосин, но уже более светлая, — на рюмочной ножке и со стеклом пятилинейка. Следующая — десятилинейка, о раскаленное стекло которой я даже рисковал гладить пионерский галстук. Затем висячая, с абажуром. И — наконец — эпоха электричества, когда однажды вечером внезапно дали свет, в избах ослепительно зажглись лампочкисороковки, и обезумевшие от восторга хозяйки бросились снимать из углов ставшую заметной паутину, а пауки и вовсе разбежались в развивающиеся страны.

Думаю, что Робинзона я сожрал у лампы-десятилинейки. Таская его понемногу из блюда, я вспоминал его замечательный неунывающий характер, столь полно гармонировавший с моим тогдашним оптимизмом и вообще с тогдашним оптимистичным временем. И думал, что замечательные козлы, как и великие люди, рождаются раз в сто лет.

"Под пурпурными стягами" - последнее крупное произведение выдающегося китайского писателя, которому он посвятил годы своей жизни, предшествующие трагической гибели в 1966 году. О романе ничего не было известно вплоть до 1979 года, когда одиннадцать первых глав появились в трех номерах журнала "Жэньминь вэньсюэ" ("Народная литература"). Спустя год роман вышел отдельным изданием. О чем же рассказывает этот последний роман Лао Шэ, оставшийся, к сожалению, незавершенным? Он повествует о прошлом - о событиях, происходивших в Китае на рубеже XIX-XX веков, когда родился писатель.

Более двадцати лет, испытав на себе гнет эпохи застоя, пробыли о неизвестности эти рассказы, удостоенные похвалы самого А. Т. Твардовского. В чем их тайна? В раскованности, в незаимствованности, в свободе авторского мышления, видения и убеждений. Романтическая приподнятость и экзальтированность многих образов — это утраченное состояние той врожденной свободы и устремлений к идеальному, что давились всесильными предписаниями.

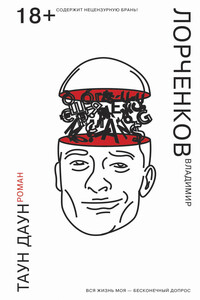

Малышу Дауну повезло. Он плыл в люльке-гнезде, и его прибило к берегу. К камышам, в которых гнездились дикие утки. Много уток, самая старая среди них когда-то работала главной героиней романа Андерсена и крякала с типично датским акцентом. Само собой, не обошлось без сексуальных девиаций. У бывшей Серой Уточки было шесть любовников и три мужа. Все они прекрасно уживались в одной стае, так что к появлению еще одного детеныша, пусть тот и голый, и без клюва, и без перьев, отнеслись спокойно. С кем не бывает! Как говорит моя жена: чьи бы быки ни скакали, телята все наши…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.