Конспект - [2]

Павел Андреевич оставил рукопись, которой, безусловно, присущи определенные художественные достоинства. Это рассказ о времени и о себе. Автор воспоминаний был человеком, который по своему происхождению, воспитанию и ценностным ориентирам не совсем вписывался в свою эпоху. Как и многие потомственные интеллигенты, он старался противостоять попыткам тоталитарной системы зомбировать личность, превратить ее в послушный винтик репрессивной машины. Думается, что именно целостность натуры и независимость мышления позволили ему в те непростые годы, оставаясь беспартийным, реализоваться как творческая личность и достичь высокого мастерства в своем деле, сохранив при этом честь и достоинство Человека.

Профессия нашего автора и героя – архитектор. Он был архитектором, который сформировался как специалист в послевоенное время, в атмосфере активного восстановления и широкомасштабного строительства городов. Фундаментальные знания в области градостроительства, глубокий интеллект, широкий кругозор, поэтичность натуры и человечность – именно эти черты, главным образом, определяли кодекс его поведения в обществе и профессиональной среде, а также характер его отношений с довольно широким кругом друзей. Это был истинный профессионал в архитектуре и неординарный, запоминающийся человек для всех, кому посчастливилось знать его лично.

Мне памятны годы общения с Павлом Андреевичем. Познакомились мы в 1965 году, когда он, как опытный специалист в области градостроительства, был включен в группу по разработке широкоизвестного проекта создания на легендарной Хортице Государственного историко-культурного заповедника Запорожского казачества. В то время общественность республики и представители украинской диаспоры с большим интересом и энтузиазмом восприняли намерения правительства Советской Украины вернуть нашему народу утраченную историческую память, возродив героические традиции казачества, чувство национальной идентичности и самоуважения. Реализацией этой программы занимались многие известные персоналии середины шестидесятых годов. Идейными же вдохновителями были тогдашние руководители республики – первый секретарь ЦК КПУ Петр Ефимович Шелест и заместитель Председателя Совета Министров УССР Петр Тимофеевич Тронько, а также заместитель председателя Запорожского облисполкома Николай Петрович Киценко и начальник областного управления культуры Степан Маркович Кириченко. К сожалению, проект так и не удалось осуществить полностью, а главные его идеологи поплатились за него кто должностью, а кто и жизнью…

Этот патриотический проект консолидировал усилия нескольких творческих коллективов и авторских групп, к его реализации подключились многие известные архитекторы, видные специалисты в области культуры и искусства. В группу запорожских архитекторов, возглавляемую Николаем Леонидовичем Жариковым, входил и Павел Андреевич Огурцов, уже имевший богатый и чрезвычайно ценный опыт восстановления послевоенного Запорожья. Он, как никто другой, хорошо понимал важность и значимость данного культурно-исторического заповедника как для города, так и для Украины в целом. Хортица, по его мнению, нуждалась в восстановлении равновесия между ее природой и историей. Архитектуру он рассматривал как дополнение историко-культурной среды острова. Это приобретало особую важность, ибо уже были призабыты или вовсе умолкли и песни, и эпос, и «уже ничто не напоминало о позабытой козаччине». Мне, первому директору Хортицкого заповедника, была близка и понятна позиция Павла Андреевича, который на бесконечных совещаниях и оперативках очень точно формулировал и убедительно отстаивал свои взгляды относительно будущего использования острова, убеждая в необходимости сохранения его природной среды, которая гармонично сочеталась бы с историческим и экспозиционными компонентами. Ему всегда удавалось находить «золотое сечение» в соединении этих непростых составляющих. Нередко он предостерегал архитекторов от строительства в тех местах, где в этом нет острой необходимости. Нам, начинающим музейщикам, это очень импонировало, и в его взглядах мы видели опору для своих позиций и действий.

Архитектурная деятельность П.А. Огурцова в Запорожье была интересной и весомой. Он досконально изучил и хорошо знал работы своих предшественников – известных советских архитекторов В. Веснина, Г. Орлова, Н. Колли, которые в конце 20-х годов разработали проект центрального района города – так называемого «Шестого поселка». Особенность предложенной застройки Запорожья состояла в том, что в ней был использован еще новый для того времени принцип создания микрорайонов. Большое внимание уделялось зеленым зонам, формированию жизненного пространства в жилых кварталах (транспортная инфраструктура, скверы, детские и спортивные площадки и т.д.). И хотя этот архитектурный проект был удостоен высоких наград на выставках в Париже и Нью-Йорке, в полном объеме ему так и не суждено было воплотиться в жизнь.

От Павла Андреевича мы впервые узнали не только об особенностях проектирования и застройки Запорожья, но также и о том, что сделанный исключительно из военно-стратегических соображений выбор места для размещения промплощадки в перспективе грозил обернуться серьезными экологическими проблемами. При строительстве заводов была проигнорирована роза ветров, и город оказался обречен: его загазованность во все времена остается угнетающей реальностью для населения. Павел Андреевич – человек перспективного мышления – считал, что будущие поколения архитекторов смогут исправить допущенные ошибки, улучшить экологическое состояние Запорожья и реки Днепр. Дело в том, что экосистема реки сильно пострадала в результате затопления порогов, которые прежде выполняли чрезвычайно важную оздоровительную функцию. Благодаря мощной турбулентности, создаваемой порогами, вода очищалась и насыщалась озоном. Функционирование же промышленных предприятий существенно обострило и без того сложную экологическую ситуацию, которая сложилась в Запорожье после пуска Днепрогэса. Нетрудно представить, сколь негативной оказалась бы реакция архитектора П.А. Огурцова на положение дел в сегодняшнем Запорожье, жители которого и в ХХI веке продолжают пить хлорированную воду, взятую из верхнего бьефа Днепра, и вынуждены терпеть усиливающееся хаотичное «уплотнение» жизненного пространства, продиктованное прагматически-коммерческими интересами.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

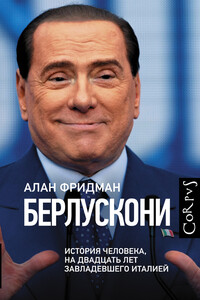

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.