Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла - [7]

4. Любовь и гносис: Лоренс Даррелл versus Д.-Г. Лоренс

Наложив отпечаток на восприятие центрального в тетралогии образа Александрии, а также прочих образов и тем романа, гностический «скелет» «Жюстин», естественно, в первую очередь должен был дать свое толкование темы любви. Казалось бы, материала для этого вполне достаточно. Образование, взросление главного героя «через страсть» (по мнению Дж. Стайнера, одного из западных исследователей Даррелла, пафос первого романа «Квартета» — именно страсть) достаточно легко связать с гностическим доверием к экстатическому познанию, тем более что текст с готовностью подтверждает истинность такого толкования. «Глупо, — пишет она (Жюстин. — В. М.), — воображать состояние влюбленности как соответствие душ и мыслей; это одновременный прорыв духа, двуединого в автотомном акте взросления. (…) Вокруг сего события, оглушенный, отрешенный от мира, влюбленный — он, она — движется, пробуя на вкус свой опыт…» По Дарреллу, душа входит в истину (обладание которой возможно только в ней самой — здесь сходятся гностики и христиане, см. Николай Кузанский, «О сокрытом Боге») так же, как мужчина входит в женщину, обладание ею одновременно чувственно и духовно. В статье «Лоренс Даррелл: барочный роман» Дж. Стайнер пишет: «…взгляд этот существовал и до Даррелла. Он играет существенную роль в восточном и средневековом мистицизме, он работает у Данте и в эротических метафорах поэтов-метафизиков семнадцатого века. Более того, он является основополагающим в теориях гностицизма, а цитаделью гностицизма и была Александрия». Далее автор вписывает в этот представительный ряд предшественников Даррелла по вере в единство чувственного и духовного постижения как предшествующего рациональному познанию и предпочтительного по сравнению с ним Д.-Г. Лоренса (обойдя почему-то романтическую интуицию). «Оба писателя видят в любовном акте решающее утверждение идентичности человека самому себе и единственный для души мост к истине».[4] Но, как это ни парадоксально, именно здесь и кроется различие между Лоренсом и Дарреллом. Приведенное выше утверждение вполне справедливо и позитивно в отношении Д.-Г. Лоренса, уникальной фигуры в литературе XX века, сумевшей объединить в своем творчестве воспринятые «напрямую» традиции романтизма и натурализма, миновав до неизбежности логичный этап модернистской «постфлоберовской» критики романтизма и феноменологической переориентации натуралистско-символистского литературного «блока».

Считая социальное и рациональное в человеке в первую очередь злом, мешающим ему прорваться к своей внутренней сущности, Лоренс (как, впрочем, и Даррелл) акцентирует внимание на проявлениях досоциального, дорационального, мифологического способа сознания, на моментах прохождения через человека акта шопенгауэровской безличной и безразличной к социальным условностям воли. Любовь (которая не отделяется от секса) и красота, не сводимые полностью к социальному и рациональному, являются для Лоренса «слабыми местами» системы, а следовательно — и путями выхода из нее. В одном из своих эссе Д.-Г. Лоренс писал: «Науке свойственна таинственная ненависть к красоте, ибо она не встраивается в причинно-следственную цепь. А обществу свойственна таинственная ненависть к сексу, ибо он постоянно вмешивается в расчудесные схемы деланья денег человека общественного. Две ненависти организуют синдикат, и вот секс и красота — это всего лишь жажда размножения».[5] И далее: «Красота — это опыт <…> Ее чувствуют…»[6] Но «одержимые любовью» персонажи Лоренса через соприкосновение с доличностным и открытие его для себя и в себе именно и прорываются к «идентичности самим себе», находя ту ноту воли в шопенгауэровском смысле слова, которая в наибольшей степени отвечает уникальности их личностей, приводя, так сказать, надстройку в соответствие с базисом (обычная у Лоренса коренная перестройка личности в ходе поисков себя). Необъяснимое очарование сохраняют для Лоренса отвергнутые торопливой мыслью XX века позднеромантическая концепция личности и романтическое же убеждение в пользе и действенности проповеди, пусть апеллирующей не к рациональному, а к интуитивному, но все же к общему в человеке. Итак, у Лоренса — миф и лирика, единство досоциального и асоциального в человеке.

Лоренс Даррелл многим обязан Д.-Г. Лоренсу. Повышенное внимание к мифологическому (воля Александрии, действующая через персонажей), критика эпического, социального в своей основе способа сознания (зеркала и т. д.), тенденция к проповеди, особенно явно сказавшаяся в «Клеа» (не это ли, кстати, тянуло к Лоренсу и других реформаторов английской словесности «немодернистской» ориентации — ср. поздний Хаксли), да и просто постоянно утверждавшаяся Дарреллом близость его творческих позиций к позициям Лоренса вполне доказывают это. Но вот два существенных между ними расхождения. Во-первых, для Даррелла противоречие между эпическим и мифологическим в современном человеке носит характер локальный. Гораздо более важно то, что и эпос, и миф мешают личности в поисках путей к лирическому, субъективному сознанию, а затем — и к надличностному, «драматическому». Именно темную глубину мифа, лежащую под зеркальной (эпической) поверхностью моря, должны преодолеть Дарли и Клеа в конце «Квартета», именно там умрет Клеа для возрождения к новому виденью мира. Доэпическая любовь предстает в романе в облике Афродиты — но не легкого и светлого греческого божества, а Афродиты темной, раскрывшей свое азиатское происхождение, слепой и безжалостной. «Все прочие чувства: сострадание. Нежность и так далее существуют только на периферии и проходят по ведомствам привычки и общественных отношений. Но сама она — суровая, безжалостная Афродита — язычница. Не разум наш, не инстинкты, не это ей нужно — но самое наше нутро».

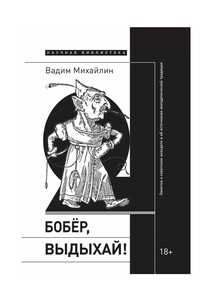

«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят, заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.