Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла - [43]

Уже в «Жюстин» Дарли, в целом весьма высоко оценивающий роман «Mœurs» своего предшественника в литературе и в общении с Жюстин Жакоба Арноти, пишет о нем: «Чего не хватает его вещи — впрочем, это относится к любой вещи, не достигшей уровня „свежего слова“, — так это чувства игры». Тем не менее именно Арноти пишет о романе, в котором «на первой странице — выжимка сюжета в нескольких строках. Таким образом, мы могли бы разделаться с повествовательной интонацией. А вслед за этим — драма, освобожденная от груза формы». Эта чисто конструктивистская по своей сути идея маскировки истинной структуры текста путем слишком явной ее демонстрации на первой же странице используется самим Дарреллом во всех четырех романах «Квартета» (а следовательно, и Дарли, столь нелицеприятно критикующим литературного собрата, — в трех из них). Повторяемость одного и того же приема из романа в роман (в том числе и в весьма разнородных текстах) создает на уровне макротекста, помимо определенной смысловой сетки ожиданий, ритм, структуру как непременный элемент игрового движения — в отличие от «идеологических» структур, несущих конструкций отдельных текстов. Здесь мы впервые касаемся проблемы авторской субъективности в макротексте тетралогии, ибо игра в высшем смысле слова, не как «изображение», но как мимесис, воспроизведение божественного самодвижения сущего с неявной целью его постижения в процессе игры, отнюдь не ориентирована на личность играющего (творящего — в случае с произведением искусства) и лишь использует ее в процессе самостановления. «…Субъект игры, — пишет Х.-Г. Гадамер, — это явно не субъективность того, кто наряду с другими видами деятельности предается также и игре, но лишь сама игра». И далее: «Структурная упорядоченность игры дает возможность игроку как бы раствориться в ней».[65] Всесильная ирония оказывается обоюдоострым оружием: «ставя на место» любую якобы самодостаточную в рамках произведения конструкцию, она проделывает ту же операцию и с источником этих конструкций — творческой личностью со всеми ее претензиями на присвоение объекта. Итак, на авансцену выходит всесильный текст, осознающий свою игровую сущность и растворяющий в себе тот самый субъект, который только что одержал уверенную победу над «объективностью». «Геральдическая Вселенная» Лоренса Даррелла воспринимает собственного творца как некий первотолчок, через который она обрела бытие, но который, творя ее, является ее же составной частью (Даррелл не дает все же тексту упиваться греховной гордыней, быстро ставя его на положенное место в замкнутой формуле постижения и движения смыслов «автор — текст — читатель», где все члены равноправны), подтверждая свою (вселенной) игровую природу. Недаром в одном из писем к Генри Миллеру Даррелл пишет: «Я пытаюсь вычленить самый момент созидания, в котором, как мне кажется, творец существует геральдически».[66]

Самодостаточный в своей символической всеохватности «геральдический» мир «Квартета» (и даррелловского «гиганта» вообще) — это книга-мир, замыкающая на себе пространство и уничтожающая тем самым время, возрождая барочный мир-книгу. Отсюда красочность и избыточность даррелловского стиля, громоздящего друг на друга статичные именные конструкции в попытке одновременно и скрыть, и подчеркнуть сущность определяемого — архитектурные излишества барочного дворца. Отсюда же и его способность к гротескному сочетанию самых разноплановых сущностей в одной фразе — к примеру, сюжетно «интересного», пропитанного чувственностью случайного прикосновения протагониста к груди любимой женщины и отсылающего к символическому контексту элегического замечания о пожаре в александрийской библиотеке.

Мир этот подчеркнуто литературен — сошлюсь хотя бы на письма Клеа, регулярно помещаемые Дарреллом в конце каждого субъективого романа с целью подытожить его, вместе с «приложенными» к романам «Рабочими заметками», предсказывающими направления движения смыслов в следующем тексте, а заодно — и эволюцию сюжетов и персонажей (предваряя тем самым его еще неоткрытую, конструктивно важную первую страницу; благодаря плавности перехода текст становится непрерывным).

Игровая всевластность текста «ответственна» и за вызвавшие столько нареканий в адрес автора языковые банальности и литературные штампы, зачастую соседствующие с яркими, свежими образами и тонкой игрой стиля. Во-первых, создаваемый контекст, так же как и частые у Даррелла столкновения романтической возвышенности и натуралистического эпатажа «физиологией», повышает динамичность текста, отражая при этом «закулисную» полемику и намекая на единосущность «оппонентов». Во-вторых, стертый образ или банальность именно в силу своей коннотативной перегруженности несет гораздо больший потенциальный эстетический заряд, нежели образ свежий, а контрастное противопоставление их помогает «высветить» оба. Дарли рассматривает в качестве одной из причин второразрядности романа Арноти то обстоятельство, что автор произвел отбор материала исходя из соображений «эстетических», отбросив при этом, к примеру, историю с ребенком Жюстин, ставшую столь важной в «Квартете», как «мелодраматическую». Да Капо, перед «смертью» рассуждая с Дарли о технике Персуордена, обращает внимание на обычную персуорденовскую манеру строить текст, высыпая перед читателем серию духовных проблем, поданных как банальности, и иллюстрируя их персонажами («вскрытый» прием, ибо им по подсказке собственного персонажа широко пользуется сам Даррелл).

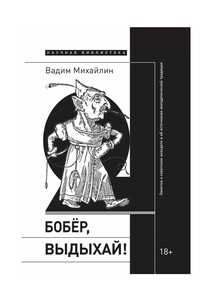

«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят, заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.