Катастрофы под водой - [2]

Великобритания свою собственную лодку, «А-8», построила одновременно с нами - в 1904 году. Затонула эта лодка через год, в районе Плимута. Она совершала переход в позиционном положении со скоростью 10 узлов, когда неожиданно начал увеличиваться дифферент на нос. Командир отдал приказ рулевому: внимательнее на горизонтальных рулях! Но рулевой с управлением не справился и подводная лодка зачерпнула открытым люком забортную воду. Погибло 15 человек.

В том же, 1905 году, французская подлодка «Фарадэ» производила погружение на рейде Бизерты в Тунисе. Командир не успел закрыть верхний рубочный люк. Вряд ли стоит уточнять, что эта ошибка командира привела к гибели и лодки, и экипажа. Впрочем, не только конструктивными недостатками первых подводных кораблей были обусловлены их бесконечные аварии. Не менее роковую роль играли также дефекты техники и «промашки» в организации службы. Например, в августе 1904 года американская подводная лодка «Порирайз» затонула на глубине 40 метров из-за неисправного клапана, через который внутрь прочного корпуса и стала поступать вода. К счастью, течь оказалась небольшой и личному составу удалось откачать воду из балластных цистерн прочной конструкции. Лодка благополучно всплыла на поверхность.

Шесть лет спустя подобная же неисправность клапана погубила японскую лодку. Во время учений в районе острова Хонсю она произвела погружение и ... словно растворилась в морской пучине. На следующий день спасатели нашли и подняли корабль. Личный состав находился на своих боевых постах и положение трупов свидетельствовало, что экипаж погиб с достоинством, без паники. А из отчета командира, обнаруженного в кармане его мундира, стало ясно, по какой причине затонула лодка.

В 1906 году французская субмарина вышла из базы для производства стрельб. При третьем погружении она, вопреки плану, через короткое время всплыла. За те две минуты, что лодка продержалась на поверхности, очевидцы успели заметить явный дифферент на корму... Потом, вместе с 14 членами экипажа, лодка ушла на дно. Французские подводники превысили предельную глубину погружения, в результате чего была нарушена герметичность дифферентной цистерны: в нее стала поступать вода. Экстремальная ситуация вынудила экипаж начать аварийное всплытие. Но, видимо, в панике слишком рано открыли в лодке входной люк...

Безусловно, со временем совершенствовалась и конструкция субмарин, и печальный опыт эксплуатации помогал сделать выводы, что «можно», а чего категорически «нельзя» на подводных кораблях. Но на смену прежним неприятностям приходили другие, новые. Например, с появлением на подводных лодках двигателей внутреннего сгорания и аккумуляторных батарей начались пожары и взрывы, которых не было никогда прежде. И по мере того, как возрастала энергонасыщенность подлодок, приобретал хронический характер и этот вид аварийности.

В частности, в английском флоте только в первое десятилетие XX века произошло семь пожаров и взрывов, каждый из которых сопровождался гибелью личного состава подлодок. Надо заметить, техническим изыском подводные лодки оставались не так уж и долго. Практическое применение им нашлось уже в период первой мировой войны. Именно она наглядно доказала, что субмарины играют далеко не последнюю скрипку в любом военном оркестре. За четыре года, с 1914-го по 1918-й, с помощью подводных лодок было уничтожено в общей сложности 237 боевых кораблей водоизмещением более девятнадцати миллионов тонн! Около шестисот подлодок задействовали тогда воюющие государства на арене мировой бойни. Большая часть из этих шестисот единиц приходилась на долю Германии, ей принадлежали 372 подводные лодки. Немцы не без основания считали, что для них исход войны решит подводный флот, и потому с первых же дней действовали на море наступательно, агрессивно. Уже через месяц после начала боев немецкая «U-21» потопила английский крейсер «Патфайндер», а 21.09.1914 г. «U-9» в течение одной атаки потопила три английских крейсера - «Хог», «Абукир», «Кресси». Погибло 1135 моряков; Англичане думали, что они вышли на минное поле. К концу же войны на счету германских субмарин было 192 боевых корабля и 5861 транспорт противника, суммарное водоизмещение которых составляло тринадцать миллионов тонн. Конечно, отчасти этот успех объясняется прозаически: надводный флот самой Германии не был столь многочисленным и крупнотоннажным, как, например, флот «владычицы морей» Великобритании. Иными словами, у немецких подводников имелось значительно больше мишеней. Но, чем ни объясняй блестящие результаты немцев, уже в первую мировую войну им удалось основательно подорвать незыблемый авторитет «владычицы». Впрочем, за это «покушение на авторитеты» дорого заплатили подводники Германии, ведь за четыре года боевых действий количество немецких субмарин убавилось почти наполовину...

Не слишком везло и русским подводникам. Нет, потери наши были несоизмеримо меньше: из 21 лодки, действовавшей на Черном море, мы потеряли только одну, а из 37, действовавших на Балтике - семь. Не везло нам с победами. За всю войну россияне так и не сумели потопить ни одного (!) боевого корабля. А 1915 год стал для нас и вовсе одной сплошной полосой невезения - из пятидесяти выпущенных в этом году на Балтике русских торпед ни одна не достигла цели...

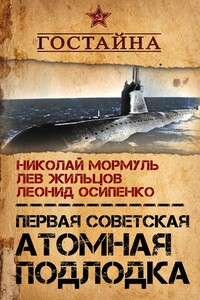

В сентябре 1955 года в Советском Союзе началось строительство первой советской атомной подлодки. В марте 1959 года «К-3» («Ленинский комсомол») вошла в составе советского ВМФ. В июле 1962 года впервые в истории СССР она совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса. В книге рассказано о героическом пути, пройденном учеными, конструкторами, судостроителями, адмиралами, офицерами и моряками по созданию и эксплуатации «К-3», ознаменовавшего выдающийся этап в кораблестроении и открывшего эпоху отечественных подводных и надводных атомоходов.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.