Калека - [4]

В день, когда пропала мать, он не нашел и Джафара – он тоже служил в этом доме, – чтобы спросить о ней. Да хоть бы и нашел, все равно не смог бы спросить, потому что боялся – ведь тот бил его, да и сам он ненавидел Джафара. Однажды ночью, проснувшись в темноте от лязга дверной цепочки, он увидел, как дверь тихо открывается и кто-то входит в комнату. Он испугался и позвал: «Мама». Но мать стукнула его по голове и прошипела: «Дрыхни, паршивец!» Он весь затрясся, увидев, как вошедший запер дверь, и от страха никак не мог притвориться спящим, получил пинок ногой и, скуля, спрятал голову под одеяло. Мать повторила: «Дрыхни, паршивец. Чтоб тебя слышно не было!» И без того перепуганный, теперь он боялся еще и матери и молчал, не понимая, кто это вошел, может вор, и что происходит в комнате. Потом послышались приглушенные голоса. Скрючившись под одеялом, он слышал тяжелое дыхание, какие-то шорохи и еще что-то непонятное. Он дрожал, боялся дышать и вдруг обмочился. Почувствовав, как по ногам течет горячая струя, от облегчения и стыда застонал, снова получил пинок ногой и услышал, как голос Джафара – почему он? – сказал: «Поганец». Сдерживая дыхание, он лежал в темноте, пропитанной запахом мочи и старого тряпья, и не понимал, что творится снаружи.

А той ночью, когда они были на свадьбе, шел дождь. Все дети вместе играли в комнате, а потом, когда привели невесту и поднялась суматоха, он взял Манучехра на спину и хотел было найти местечко, откуда было бы видно невесту, но в дверях толпились гости и не давали ему пройти. Манучехру очень хотелось посмотреть. Наконец, оставив Манучехра в комнате, он пристроился к толпе, а когда вернулся, ханум избила его за то, что Манучехр оставался один. Манучехр попросил: «Ну расскажи». А он ведь ничего не увидел, но ответил: «Не скажу». «Ради Бога!» – умолял Манучехр. Но он сказал: «А чего твоя ханум меня выдрала?!» Потом детей отправили спать. За окном шел дождь, вода, журча, сбегала по желобам во двор; комната была освещена тусклым желтым светом привернутого фитиля лампы. Он смотрел на четырехугольник деревянного потолка и слушал, как журчит вода в желобах; а потом услышал радостные восклицания женщин и понял, что невесту увели в комнату для новобрачных. Он завернулся в одеяло, тихонько встал, тихонько подошел к застекленной двери и увидел, что вдоль двора стоят женщины с тюльпанами в руках, но земле скользят тусклые блики, и услышал голос Манучехра: «Хасан». «Тсс», – ответил он из боязни разбудить старого инвалида, спавшего на топчане в той же комнате, – этот старик был дедом жениха. Он вернулся в постель и сказал Манучехру, что сейчас будет, а Манучехр спросил: «А как это будет?» А он и сам толком не знал как. Вытянулся и постели и уставился в потолок. Слушал шум дожди, дыхание спящего Манучехра, отдаленные голоса женщин, забавлялся, разглядывая квадратные клетки на потолке, как вдруг из темноты чем-то резко пахнуло: это был знакомый запах – старик обмочился во сне. А он лежал в темноте, пропитанной резким запахом мочи, и слушал, как дождевая вода струится в желобах…

Он нес Манучехра на спине, а ага шел впереди. Они прошли под какой-то аркой, свернули на другую улицу, потом через далан вошли в незнакомый двор, и ага спросил какого-то человека: «Где господин директор?» Тот в ответ показал на ступеньки. Они пересекли двор и поднялись по этим ступенькам. Ага вошел в дверь, но скоро выглянул и сказал: «Ну что же ты, неси его». С Манучехром на спине он вошел в комнату. За столом сидел тощий старичок с маленькой бородкой. Хасан поздоровался. Старик разговаривал с агой и не ответил. Потом старик поднялся и оказался совсем миленьким. Он приказал Хасану: «Неси его за мной». Все вышли из комнаты. «Будешь присматривать за ним. Оставайся здесь до полудня, а когда увидишь, что всех отпустили, принесешь его домой», – сказал ага и ушел. Тощий старичок приказал Хасану: «Неси его». Они поднялись по ступенькам и вошли в другую комнату. Там сидели дети. Тощий старичок заговорил с детьми сердитым и громким голосом, и все встали. Старичок сказал что-то другому, тоже тощему, но повыше, и затем удалился. Тут тощий, что остался в комнате, наверное, захотел что-то спросить у маленького и тоже вышел, а Хасан стоял перед детьми с Манучехром на спине и не знал, что ему делать. Когда тощий вышел, дети стали перешептываться и смеяться, а когда он вернулся, все сразу замолчали. Тощий сказал Хасану: «Посади его сюда, – и, подняв одного мальчика в переднем ряду, показал на освободившееся место, – а сам выйди». Хасан усадил Манучехра и стал глядеть, как того мальчика устраивают на другое место, стоял и медлил. Манучехр заглядывал ему и глаза, и Хасан не знал, что ему делать. «Хорошо, теперь иди. Тебе говорят, выйди», – сказал худой. Хасан попятился, вышел из комнаты и растерялся: ведь оставил Манучехра в комнате среди чужих. Днем, когда они возвращались домой, Манучехр сидел у него на спине и рассказывал, о чем говорил учитель. С тех пор каждый день с утра и после полудня время его было наполнено одиночеством и ожиданием. Ожидание прерывалось звонком колокольчика, а потом криками детей. Он на несколько минут подходил к Манучехру, и они вместе смотрели, как играют другие. Эти минуты заканчивались с новым звонком, и снова тянулось ничем не заполненное ожидание на солнцепеке или в сторожке. А посредине дня был путь через крытый базарчик, где перед торговцем фруктами были разложены пыльные, словно завернутые в вату гранаты, светящиеся фольговым блеском померанцы и апельсины, а над входом в лавку висели гроздья винограда, который уже начинал превращаться в кишмиш; шашлычник раздувал огонь в своем мангале, и дым, крутясь, поднимался кверху, заполняя косые столбы света, спускавшиеся со свода потолка; дервиш пел, собаки возились с костями… Потом они снова шли из дома через базарчик в школу. Там, после звонка, если не было дождя, дети совершали омовение и становились во дворе для намаза

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.В романе "Тайна сокровищ Заколдованного ущелья" автор, мастерски используя парадокс и аллегорию, гиперболу и гротеск, зло высмеивает порядки, господствовавшие в Иране при шахском режиме.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

Фрэнклин Шоу попал в автомобильную аварию и очнулся на больничной койке, не в состоянии вспомнить ни пережитую катастрофу, ни людей вокруг себя, ни детали собственной биографии. Но постепенно память возвращается и все, казалось бы, встает на свои места: он работает в семейной юридической компании, вот его жена, братья, коллеги… Но Фрэнка не покидает ощущение: что — то в его жизни пошло не так. Причем еще до происшествия на дороге. Когда память восстанавливается полностью, он оказывается перед выбором — продолжать жить, как живется, или попробовать все изменить.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.

Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.

Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.

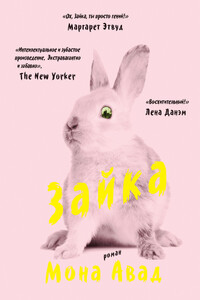

Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.