Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [87]

Рассказ завершается тотальным уничтожением, постичь которое повествователь не в силах: почти всех жителей местечка убивают немцы, так что некогда важные различия внутри этого тесного мирка перестают играть какую-либо роль292. Из семейства Мац в живых остался только старший брат Берэлэ – герой-фронтовик Гриша, но и его расстреливают незадолго до конца войны за то, что после посещения растерзанного штетла он, обезумев от отчаяния и жажды мести, направляет танк на колонну немецких военнопленных и убивает множество людей. Стилистика шоа проявляется в том, что еврейская речь рассказчика и героев обрывается, а литература – эксцентрика еврейской плутовской майсе – уступает место истории, не знающей нарратива. Такой отказ от поэтической традиции перед лицом жестокости, превосходящей всякий художественный вымысел, как бы начинает отсчет постгуманной эпохи – феномена, после шоа ставшего характерным для еврейских литератур на разных языках. Именно в этом контексте Дэвид Роскис рассуждает о еврейском черте из рассказа Исаака Башевиса-Зингера «Последний черт» (оригинальное заглавие «Майсе Тишевиц» – «Тишевицкая сказка», 1959): еврейские мистики прежних времен считали нечистого могущественным, а теперь он утратил всю свою силу. Раби, дважды отразивший демоническое искушение, уже не получает возможности выстоять против «темных сил» в третий раз или проиграть, так как «приходят немцы и уничтожают евреев Европы, не оставляя в живых никого, кто был бы достоин этого испытания. Черт не может тягаться с бесами в человеческом обличье» [Roskies 1994: 126]293. Черт-рассказчик дает читателям понять: и эта история, и сам он навсегда стали достоянием сказок:

Как природный черт свидетельствую и утверждаю: чертей на свете больше не осталось. К чему они, когда человек и сам такой же? Зачем склонять ко злу того, кто и так к тому склонен? Я, должно быть, последний из нашей нечисти, кто пытался это сделать. А теперь я нашел себе пристанище на чердаке в местечке Тишевиц и живу томиком рассказов на идише, уцелевшим в великой Катастрофе. Рассказы эти для меня – чистый мед и птичье молоко, но важны и сами по себе еврейские буквы. Я, разумеется, еврей. А вы что думали, гой? [Башевис-Зингер 1990]

Еврейские литературы по-своему перекликаются с известным высказыванием Теодора Адорно о невозможности художественного творчества после холокоста. В рассказе Севелы поэтика холокоста видится в том, каким образом оформляется на поэт(олог)ическом и (мета)фикциональном уровнях финал, – сказ сменяет траурная историческая справка: «Берэлэ стал одной из шести миллионов еврейских жертв фашизма» [Севела 1991a: 95]. Повествование становится иконическим и поэтическим слепком сюжета, который невозможно продолжить в традиционной форме. В финале мимическое письмо майсе тем не менее в последний раз включается в постгуманный контекст: риторика официального траурного дискурса военных и послевоенных лет (ср. выражение «жертв фашизма» из последней процитированной фразы) сливается с глубоко личным пафосом «внутреннего» рассказчика:

И я потом ни разу не встречал людей по фамилии Мац. И видимо она не будет иметь продолжения.

Я вас очень прошу. Если когда-нибудь вы встретите кого-нибудь с такой фамилией, не поленитесь черкнуть мне пару слов. У меня камень спадет с души. Значит, не все еще потеряно. И возможно через два или три поколения на земле снова появится со своим низеньким лобиком, большими ушами и вечной улыбкой новый Берэлэ Мац, и человечество снова сможет надеяться, что на земле, в конце концов, все же будет рай [Севела 1991a: 96].

Этот металепсис – апелляция вымышленной фигуры к читателю поверх барьеров художественной иллюзии – также интертекстуально заряжена, так как имитирует уже упомянутый прием еврейского сказа – вовлечение читателя в диалог и, соответственно, во внутреннюю коммуникативную систему повествования. Через этот речевой акт читатель, рассказчик и персонажи включаются в единое воображаемое пространство доверия и беседы, а пространство штетла семиотически удваивается: он явлен в качестве обозначаемого и (в акте коммуникации) обозначающего. Идишские писатели часто использовали этот прием для создания иллюзии непосредственного общения с читателями. Тем самым как бы создавался общий жизненный мир, в рамках которого циркулировала информация и происходил обмен новостями. Так, в конце повести Менделе Мойхер-Сфорима «Маленький человечек» («Dos kleyne mentshele», 1864–1879) рассказчик помещает объявление о пропаже одного из героев – своего хорошего знакомого и делового партнера господина Гутмана. Этот фиктивный анонс обращен к читателю, который вроде бы должен знать пропавшего:

A moydoe!

Raboysay! Ver fun aykh veyst, vu ergets gefint zikh her Gutman, oder er vet zikh mit im ergets bagegenen, zol moykhl zayn mit im tsu reden, az er zol lemaanhashem teykef taki kumen keyn Glupsk, vu der Rebe kumt oyf im aroys, er zol ineynem mit im onfirn a barimte talmud-toyre mit a shul far balmeloches, un mesaken zayn dort nokh a sakh andere gute zakhn.

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

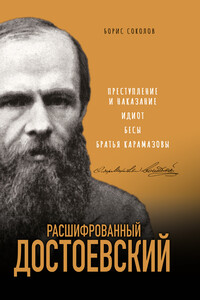

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.