Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [84]

Вымышленные воспоминания о жителях Инвалидной улицы – «легендарной» родины повествователя в цикле рассказов Эфраима Севелы «Легенды Инвалидной улицы» (1971), написанном в парижской эмиграции, состоят из анекдотических, сентиментальных и сатирических сюжетов и черпают из традиции еврейского сказа более всего, пожалуй, в духе Шолом-Алейхема. Сам жанр легенды намекает на фиктивный характер «мемуаров» и дополнительно дает понять, что рассказанное без остатка принадлежит прошлому и никогда больше не станет реальностью. Синтез стилизации, автобиографизма и подпитываемого интертекстуальностью воображения – так Севела подступается к полумифическому еврейству белорусского довоенного местечка. Соединение вымышленной исторической достоверности, бытописания и литературности, создает эффект фольклоризации еврейского прошлого – эффект, который в многочисленных текстах еврейской литературы задолго до Севелы породил идеализированное восприятие штетлов времени до шоа, но был запущен, как замечает Харшав, еще зачинателями идишской литературы: «…идишская классическая литература использовала иконографию штетла и его мифологизированные поведение и язык (курсив мой. – К. С.) в качестве микрокосма еврейскости: таковы образы Кабцанска у Менделе и Касриловки у Шолом-Алейхема» [Harshav 1990: 94]. Рассуждая о прозе Севелы, Анджей Янковский интерпретирует этот прием как создание новой мифологии еврейства после геноцида (например, мифа о потерянном рае): «За специфическим сплетением анекдота и байки, исторических фактов и агиографических биографий стоят фигуры людей, которые […] являются объектом легенд Инвалидной улицы, ее своеобразным мифом» [Jankowski 2004: 36].

Остраненный, жестикулирующий язык рассказчика283 и часто его непосредственное участие в событиях делают его медиумом постфактум и постмортем, посредником между евреями прошлого и читателями. Однако постоянные заимствования из идишской литературы подрывают эту, казалось бы, прямую связь времен, выдают художественный вымысел, питаемый не столько личной, сколько культурной памятью. В рассказе «Почему нет рая на земле», который я рассматриваю далее в качестве примера, трагикомический эффект возникает как раз из такой амбивалентной повествовательной позиции, при которой субъективность и патетический речевой жест рассказчика, местечкового еврея, смешиваются с иронией и интенсивной интертекстуальной работой автора.

Выделенные Харшавом поэтические характеристики идишского рассказа используются Севелой для того, чтобы построить «мост желания» [Роскис 2010], ведущий в прошлое, для чего он и избирает рассказчиком как будто непосредственного «потомка» книгоноши Менделе – героя, впитавшего или театрально воспроизводящего обычаи общения внутри штетла и тем самым перформативно о них напоминающего. Он начинает с темпераментного объяснения, почему жители Инвалидной улицы имеют множество имен и кличек:

На нашей улице еврей с одним именем – это не человек и даже не полчеловека. К его имени приставлялись все имена родителей, чтобы не путать с другим человеком, у которого может быть такое же имя. Но чаще всего давалась кличка и она намертво прирастала к имени и сопровождала человека до самой смерти [Севела 1991a: 74].

Этот и другие пассажи, снабженные отступлениями, заверениями и риторическими вопросами к читателю, нужны только для того, чтобы объяснить, почему жительницу штетла звали Рохл Эльке-Ханэс284: «А какой нормальный человек с Инвалидной улицы назовет женщину по фамилии?» [Там же]. Речевой диалогизм отражает тот факт, что в прежние времена идиш был средством коммуникации внутри живого еврейского коллектива со своими неоговоренными правилами и системой аллюзий, встроенный в речь диалог затрагивал «наиболее глубинные слои коллективной восприимчивости» [Pinsker 1991: 16]. Устность и сказовость создают то воображаемое пространство доверительной близости и взаимодействия, в котором действовала общая ценностная система. Об экзистенциальном значении устного слова как средства сопротивления и духовного выживания евреев диаспоры пишет, например, Рут Вайс в эссе «Разговор двух евреев. Взгляд на современную идишскую литературу»:

Два еврея лепят крошечный островок посреди опасного или просто чуждого моря. Кем бы они ни были: друзьями или противниками, чужими людьми или родными, ровесниками или нет, – до тех пор, пока длится их разговор, абсолютно все должно взвешиваться и осмысляться в рамках определенного морального контекста [Wisse 1994: 129].

В то время как перенесение собственной меры оценок на весь близкий и далекий мир создает часто комический эффект, идишские писатели преобразуют действие в разговор – этот (пусть и хрупкий) оазис социальной защищенности, восходящий к универсальному для них талмудическому слову [Ibid: 132]285. Однако в современном Севеле контексте эта нарративная позиция оказывается неоднозначной, ведь практическое отсутствие посвященного еврейского читателя неизбежно подразумевает стилизацию, анахронистическое столкновение аутентичного взгляда «изнутри» в духе пословичного Тевье-молочника с необходимостью объяснять мир еврейства Восточной Европы плохо знакомому с ним сегодняшнему читателю. Повествователь, этот (ненадежный?) гарант достоверности, ссылается на традицию: «Так было принято при наших дедах, а может быть, еще и раньше и, как говорится, не наше собачье дело [это] отменять» [Севела 1991a: 74]. Именно эта традиция, перформативно практикуемая в самом акте еврейской речи, да и упоминаемая эксплицитно, запечатлена в диегезисе рассказа в момент своего исчезновения: еврейские формулы наименования и обращения устаревают и меняются в ходе советизации. Советская манера обращаться к мужчинам и женщинам по фамилии в духе новой морали труда и равноправия гротескно сталкивается с живучими еврейскими оборотами. Пылкой общественнице Рохл Эльке-Ханэс, ратующей за модернизацию местечка, нравится, чтобы ее называли «товарищ Лифшиц», но еще больше – «мадам Лифшиц». Последнее обращение – этот яркий пережиток «буржуазного» мира, с которым вообще-то надлежит бороться, – выдает своеобразную мечту Рохл о социальном возвышении. В целом внедрение модерности советского образца в патриархальную жизнь штетла отмечено печатью абсурда. Если рассказчик явно гордится описываемой реальностью – своей родной средой, то автор контрабандой проносит в текст горькую иронию исторических сравнений. Эта нарративная мимикрия становится художественным приемом самоироничного еврейского рассказа, чей перенаправленный на новые условия политический скепсис «отложен» в подтекст.

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

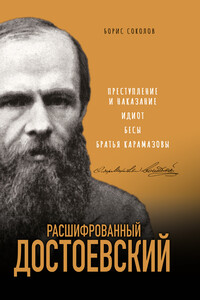

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.