Из глубин памяти - [6]

К портрету Луначарского

— Слушая предыдущего оратора, я вспомнил восточную поговорку: «Если ты глуп, то это навсегда».

Хохот, шум, выкрики. Оскорбленный эсер рвется к трибуне:

— Я протестую, это недопустимо, коллега должен извиниться, взять свои слова обратно.

Луначарский поднимает руку. Шум стихает.

— Я понимаю чувства коллеги, — говорит он. — И я хочу внести существенное исправление: «Если ты глуп, то это надолго».

Можно представить себе, что творилось в аудитории.

Но это, быть может, апокриф. А вот достоверный рассказ, слышанный мною от чудесного человека, ныне уже давно покойного, Михаила Михайловича Францева, который в 1927–1928 годах ведал в Симферополе областным парткабинетом.

«В 1919 году, — говорил Францев, — пришлось мне один-единственный раз быть у Луначарского на приеме в Наркомпросе. Беседа продолжалась полчаса, самое большее сорок минут. И все.

Лет через шесть-семь встретился я с ним на какой-то конференции по вопросам просвещения. Подхожу. «Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Вы, конечно, меня не помните. Я…» Но тут он меня прерывает, кладет руку мне на плечо. «Постойте, постойте, не говорите, я вспомню». Анатолий Васильевич смотрит мне в глаза, видно, напрягает память и медленно говорит: «Ваша фамилия Францев. Зовут вас… Михаил Михайлович… Стойте, стойте. Вы заведовали Курским губоно. Вы были у меня с докладом в 1919 году».

Я стоял перед ним, раскрыв рот от удивления, — говорил Францев. — Боже мой, какая же память у человека. Фотографическая! А Луначарский, очень довольный, посмеиваясь, стал напоминать, о чем мы говорили, что я просил у Наркомпроса и как потом был решен вопрос на коллегии.

Я уже ничего не помнил. А он помнил, хотя и в день приема и на другой день у него наверняка были десятки встреч, разговоров, выступления и другие дела.

И ведь видно было, что ему доставляет удовольствие самому вспомнить человека, его имя, о чем шла речь и прочее».

Рассказ Францева восхитил меня. Я завидовал ему, что он встречался с Луначарским, беседовал с ним. Мне и в голову тогда не приходило, что настанет время — и очень скоро, — когда я своими глазами увижу и своими ушами услышу Анатолия Васильевича.

В 1930 году я стал слушателем литературного Института красной профессуры.

Помню огромный переполненный зал в здании Коммунистической академии. Луначарский делал доклад по вопросам современной литературы и искусства. Присутствовал весь цвет тогдашних историков литературы, критиков, писателей, режиссеров, артистов, художников, работников печати.

В те времена не было единых союзов писателей, художников, кинематографистов.

В литературной среде было много групп со своими творческими платформами и декларациями, «Перевал», «Литературный центр конструктивистов», «Литфронт», остатки лефовцев, переверзевцев, ВОКП (организация крестьянских писателей). Наибольшую силу тогда, за год-полтора до постановления ЦК партии о создании единого союза писателей, набрала РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Некоторые из лозунагов РАПП теперь вспоминаются с улыбкой, как детская болезнь, но попробовал бы кто-нибудь тогда взять под сомнение вульгаризаторские тезисы о Магнитострое литературы, об одемьянивании литературы, о диалектико-материалистическом творческом методе: на дерзновенного иконоборца тут же обрушились бы все теоретические силы РАПП во главе с Авербахом.

А вот Луначарский ничем этим не смущался. В большой блестящей речи он сказал обо всем не по-рапповски, а по-своему и очень тонко прошелся насчет тех жестких социологических схем, которые то и дело накладываются на живое и многосложное творчество писателей.

В этой речи он и привел ставший знаменитым пример с сороконожкой. «Она отлично бегала и ходила, — говорил Луначарский. — Но ей задали вопрос: что происходит с твоей семнадцатой ногой, когда третья нога опущена на землю, и в каком положении находится в этот момент твоя двадцать шестая нога и двенадцатая нога?» Сороконожка стала думать, что совершается с ее ногами, и… перестала ходить.

Конечно, это было шуткой, а не теоретическим опровержением, и вслед за анекдотом о сороконожке последовала цепь превосходно обоснованных аргументов. Но в шутке было немало яду. Ведь в самом деле: наиболее ретивые рапповцы настаивали на том, что писатель не имеет права писать, пока он не изучит всесторонне курс философии, и они же в своих рецензиях пытались накладывать на художественные образы категории перехода количества в качество, единства противоположностей, общего, особенного, единичного и т. д.

В 1932 году я вел литературную консультацию в отделе литературы и искусства «Вечерней Москвы».

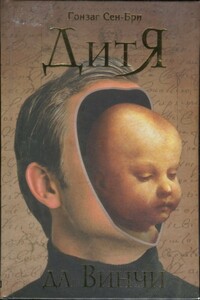

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.

Июнь 1957 года. В одном из штатов американского Юга молодой чернокожий фермер Такер Калибан неожиданно для всех убивает свою лошадь, посыпает солью свои поля, сжигает дом и с женой и детьми устремляется на север страны. Его поступок становится причиной массового исхода всего чернокожего населения штата. Внезапно из-за одного человека рушится целый миропорядок.«Другой барабанщик», впервые изданный в 1962 году, спустя несколько десятилетий после публикации возвышается, как уникальный триумф сатиры и духа борьбы.