Июнь - [21]

Миша много думал о том, где же и как им наконец с Лией сделать то, к чему все шло; чем больше обожали Лию все хозяева и гости студии, чем ярче сиял вокруг нее ореол этого обожания, чем напевней делалась ее речь, как бы состоящая из одних переливчатых гласных, — тем яснее Миша видел, что это все ему, и не за особенные его достоинства, а просто потому, что он первый осмелился это взять. Вот так подойти и сказать: мы вас любим. И все-таки она чего-то ждала от него, чего-то еще ему не хватало, он знал, что форсировать нельзя.

Но он уже знал, что из всех его воспоминаний, которые случится же когда-то перебирать, самым золотым светом будут сиять все эти посиделки и попевки. И, когда ему вспоминалась Лия, а она, собственно, и не вспоминалась, а так и жила с ним все дни, встречала его теперь каждое утро, и он тупо улыбался в подушку, — он чаще всего видел ее в профиль, рот полуоткрыт, волосы еще собраны в хвост после акробатики, слушает Гуннарса и Цветкова, поющих хором еженедельную порцию частушек, — и на лице то сложное сочетание любопытства, любви и жалости, которое он видел у нее только в студии. Он не понимал, как можно было так слушать частушки, или песенки Горецкого, или жестокие романсы Орехова, которых набрался он еще в беспризорничестве.

— Это же шлак на три четверти, Лийка, — сказал он в начале очередного провожания; Лийка — была единственно доступная ему фамильярность, надо же было называть ее как-нибудь простецки, чтобы не прорывалось все время благоговение. В конце концов он был студент, хоть и отчисленный, и старше двумя годами, и должен был скрывать, что чувствует ее старшинство.

— Ну вот четверть и останется, — ответила она тихо и как бы виновато, все понимая, но не умея предотвратить. И, после нескольких шагов в молчании: — Не факт, что это будет лучшая четверть.

Он заговорил о том, что в литературе остается как раз лучшее, можно оспаривать отсев, как некоторые пытаются доказать, что Кюхля писал лучше Пушкина, — но почувствовал (он всегда это чувствовал с ней), что говорит мимо темы.

— Литература не то, я не про литературу.

— А про что?

— Про четверть. Вообще останется четверть, и я никогда не понимаю кто. Себя, например, не вижу, про себя ничего не знаю. Ты вот останешься. — Этот ее взгляд он знал: прищуренный и, кажется, неодобрительный, словно говорящий: «Ишь ты!» — но так, как говорят про удачливого жулика.

— В каком смысле останусь?

— В прямом. Запоминающийся такой. Это не всегда хорошо, кстати. Виноват будет другой, а запомнят тебя.

— Любишь ты, Лийка, говорить непонятно, — сказал он, чтобы стряхнуть страх. Он всегда побаивался, когда она так говорила.

— Да все тебе понятно. Мишка, отстань. Сколько можно целоваться.

Он понял это как намек — действительно, хватит целоваться, пора уже дело делать. Есть рубеж, на котором не стоит задерживаться. Но рубеж этот труден, и всегда есть страх, что ничего не получится: он это чувствовал, хотя дальше интенсивного обжимона (нужно другое слово, но где взять?) ни с кем еще не заходил. Дело не в банальной робости, не в пошлом «получится — не получится», но в том, что последнего взаимопонимания не будет, а без него любые совпадения прочитанных книжек ничего не значат. Ужас, что все должно подтверждаться чем-то грубым и земным, хотя отчасти, конечно, небесным. Ужас, что в основе всего так-таки плоть, базис, как в основе всякой поэзии, учат нас отцы-основоположники, лежат производительные силы. И, значит, придется решать десятки унизительных вопросов, переходить от провожаний и разговоров к поискам идеального времени и приемлемого места. С ней было ясно и просто, но до поры. Барьер он чувствовал, и, если бы не барьер, Лия была бы обычным своим парнем, как все та же Вера, комбригская дочка.

И временами он начинал ненавидеть ее красоту, которая притягивала всех, красоту, на которую оглядывались (заодно скользя взглядом и по нему — и взгляд этот был не завистливый, как ему бы хотелось, а снисходительный: ну, этот-то не помеха). Он видел в ней и силу, и мудрость, и скрытый талант — ведь, не сочиняя песенок и не подавая реплик, она все-таки была в студии талантливей всех, это признавалось молчаливо и единогласно; а другие видели красоту в самом пошлом смысле, и с ними надо было держаться так, чтобы не увели. Ах, она с такой легкостью могла польститься на ложную многозначительность, на чье-то жирное восхищение, на зрелость, наконец! Столько пошляков вокруг мечтали с ней быть, и для красоты это так привлекательно — желать восхищения, раздаривать себя! Сам он рядом с ней чувствовал себя иногда как собака на сене: Лию надо было уступить тому, с кем она смотрелась бы лучше. И при этой мысли он закипал.

Иногда им случалось разговаривать о войне. Эту тему Миша ни с кем старался не расковыривать, потому что ему всегда казалось, что только оказанное слово приближает катастрофу, а пока о ней молчат, она как бы спрятана. Самое ужасное, что он не понимал, с кем будет эта война. Иногда ему даже представлялось, что она будет гражданской. С Германией мы договорились, никакой Европы больше нет, Англия далеко, Америка еще дальше, с Японией в последнее время тоже начались странные телодвижения с обеих сторон — мы как бы не против, да и мы не против, да, и ведь мы такие большие… Интересно было бы с Африкой, тут намечался как будто сюжет. Еще любопытней с Антарктидой, вылезут оттуда страшные ледовые люди… Но понятно было, что вечно жить в таком неврозе нельзя, он должен чем-то разрешиться, иначе никто так и не поймет, к чему мы всю жизнь готовились. Все это Миша попытался изложить — по возможности насмешливо, хотя смеяться было не над чем: мало того, что вся история придет к бездонному зеро, но и вся его жизнь кончится ничем, а это волновало его гораздо серьезнее.

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

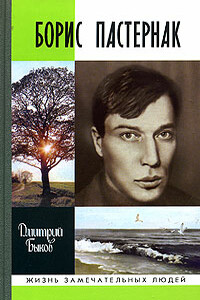

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.