Ивановна, или Девица из Москвы - [6]

Накануне того несчастного дня, что был назначен для нашего бракосочетания, папенька получил депеши, в которых сообщалось о том, что французская армия вступила на территорию России. Только он прочел эти слова, как в комнату вошел Фредерик. Граф молча подал ему бумаги. Фредерик быстро пробежал глазами сообщение, затем взглянул на меня с выражением, которое выказывало невыразимую муку. Он выпрямился, судорожно вздохнул, потер лоб и отвернулся от меня.

«Дорогой, дорогой Фредерик! — закричала я. — Ради Бога, скажи мне, в чем дело?»

«В чем дело! — сказал батюшка со смешанным чувством печали и досады. — Разве я не сказал тебе, дитя, что французы в России?»

«Да, и я очень огорчена, но не сомневаюсь, что их прогонят и…»

Фредерик обернулся ко мне и, сжав мои руки, воскликнул: «Моя дорогая Ивановна! Ты должна понять, что долг, чрезвычайный долг каждого русского состоит в том, чтобы изгнать захватчика из нашей страны, и что я…»

«Ты, Фредерик! Ты! Невозможно! Ты не солдат! Мой брат уже ушел на войну, моя сестра, возможно, будет оторвана от мужа — наша семья, несомненно, отдала более чем достаточно этой жестокой войне; ты не можешь идти — тебя не призывают».

«На самом деле, дорогая моя дорогая Ивановна, я призван. Я иду сражаться за свою страну, чтобы защищать тебя, мою невесту, которая в этот страшный миг в десять тысяч раз дороже мне, чем прежде. Я иду, чтобы покарать надменных захватчиков моей родной земли и показать деспоту с Юга, что на континенте еще осталась одна держава, которой он может нанести раны, но которую никогда не сможет поработить».

Когда Фредерик произносил это, в его оживившихся глазах сверкал огонь доблести, и его прежние кроткие мольбы о любви померкли в сравнении с этим огнем. Я была так глупа, что не смогла этого вынести. О, как во мне проявилась женщина! Как безжалостно я отринула целомудрие, которое прежде не могла преодолеть! Но, Бог свидетель, я хотела быть доброй и великодушной, дабы вознаградить героизм, которым я восхищалась, и доказать, что моя любовь столь же благородна, сколь и его храбрость, когда, бросившись в его объятья, предложила сочетаться браком немедленно.

«Нет, дорогая Ивановна, жизнь моя, душа моя! Я не должен сейчас жениться на вас — военная судьба весьма неопределенна, и, хотя я и надеюсь на лучшее, все-таки…»

«О, не говори о надеждах — я твоя, я пойду с тобой, буду сражаться вместе с тобой, умру вместе с тобой! Разве я не супруга тебе?»

«Да, ты супруга ему, Ивановна, — сказала папенька, крепко обняв нас обоих, — и Господь да благословит вас, коли вы будете верны друг другу! Но помни, дитя мое, что как муж должен оберегать и вести за собой свою жену, так и честь жены в том, чтобы придавать стойкости его добродетелям и умножать его силы, и я полагаю, что моя дочь и дочь лучшей из женщин докажет, что способна на это».

Я слушала папеньку, я изо всех сил старалась повиноваться ему — но в этот момент Фредерик прижал свои губы к моим.

«Что это, — спросило мое трепещущее сердце, — поцелуй жениха или прикосновение губ, предлагающих мне прощание навеки?»

Эта мысль будто ледяной стрелой пронзила мое тело, и больше я уже ничего не слышала.

Да простит меня Господь, Ульрика, но зачастую не могу справиться с мыслью, что лучше б мне было вовсе не очнуться от обморока, который случился со мной тогда, ибо те ужасные чувства, что я испытывала по возвращении сознания, вовек не сотрутся из моей памяти. И когда мне сообщили, что Фредерик уже уехал и что, вероятно, вскоре ожидается какое-то суровое предписание, мое горе превзошло все границы. Напрасно папенька убеждал меня исполнять мой долг в сложившейся жизненной ситуации. Я не могла ни рассуждать о героизме, ни проявить послушание. Напрасно наш добрый дедушка пытался более мягкими наставлениями и более весомыми истинами заставить меня смириться. Я слушала, плакала — и не могла сдерживать слезы.

Но печаль маменьки, ее безупречная доброта и великодушие, за которыми она скрывала эту печаль, хотя сама явно страдала, до некоторой степени подействовали на меня, что-то во мне переменилось, и ради маменьки я постаралась взять себя в руки. И чувство благодарности к ней и обращение к вере вернули мне силы. Я молилась Богу, и мне становилось легче.

И все-таки, Ульрика, как тяжело переносить эту неизвестность! День за днем и час за часом мы ждем вестей о судьбе всех наших любимых. Мы намного ближе к месту военных действий, и все-таки ты, видимо, скорее нас узнаёшь истинное положение дел, потому что все сведения, должно быть, поступают в правительство непосредственно из рук нашего главнокомандующего, а нам крестьяне все время приносят самые разные и зачастую противоречивые вести. Всеобщее единение, вызванное одной для всех опасностью, дает каждому право сообщать свои новости равно как во дворце, так и в простом доме. Всякого, кто приносит интересные сведения, везде с жадностью слушают, и сообщение его, будь оно ложным или правдивым, распространяется по всей Москве с доселе невиданной скоростью; и, разумеется, мы в постоянной тревоге из-за всех этих беспорядков, порождаемых надеждой, страхом, сомнениями. Но эти треволнения связаны исключительно с положением нашей армии и продвижением противника. Мы не разделяем опасения барона Вилланодитча. Будь по его, так нам скоро следует ожидать и того, что Кремлевские соборы склонят свои купола перед захватчиком и предложат ему свои сокровища, и того, что наши храбрые и преданные русские граждане поддержат врага или будут спокойно наблюдать за его успехами. Нет! Всем нам присущ единый дух, и наверняка этот могучий дух владеет и нашим войском. Быть может, в настоящее время у него нет той быстроты действий, того счастливого единения силы и гибкости, которое один лишь опыт может дать и которое характерно для нашего противника. Но сила нашей армии огромна, характер стоек, терпение безгранично, и, будь уверена, там, где не удастся немедленное возмездие, она будет оказывать решительное сопротивление — любым способом, с готовностью выносить все лишения, доблестно и упорно. Точно так же пламенный энтузиазм, благоразумное хладнокровие и мудрость старшего поколения и жар молодых будут противостоять безжалостному тирану. И Россия выйдет непобежденной.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

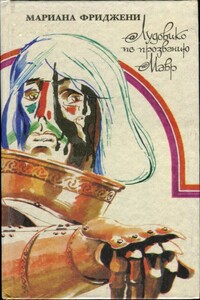

Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)