Иван Грозный и Стефан Баторий: схватка за Ливонию - [2]

Сигизмунд-Август в последние годы своего правления тяжко болел; вопрос о том, кому достанется корона Речи Посполитой, сильно интересовал соседних государей. К ним принадлежал и Иван Грозный. В 1569 году гонцу[4] Федору Мясоедову, отправляемому в Польшу, был дан такой наказ: «…проведать ему того, которым обычаем то слово в Литве и Польше в людях носится, что хотят взять на великое княжество и на Польшу царевича Ивана и почему то слово в люди пущено, обманкою ли, или в правду того хотят и все ли люди того хотят, и почему то слово делом не объявится, а в людях носится». В 1570 году польско-литовские послы, приехавшие в Москву для заключения перемирия, заявили царю, что так как у их короля нет детей, то «ради Короны Польской и Великого княжества Литовского желают избрать себе государя от славянского рода и склоняются к тебе, великому государю, и твоему потомству». Иван отнесся к этому заявлению недоверчиво, что вполне понятно, так как он мог думать, что это ни более ни менее, как только дипломатическая уловка, сделанная с той целью, чтобы склонить его к большей уступчивости; так оно в действительности и было. Тем не менее Иван сильно заинтересовался этим заявлением, которое подкреплялось известиями, приходившими из Речи Посполитой, что там хотят иметь государем то ли его самого, то ли его сына.

Отправляя в 1571 году в Польшу для ратификации перемирного договора послов князей Канбарова и Мещерского, Иван не только приказывал им разведать, каково настроение страны по вопросу избрания преемника Сигизмунду-Августу, но вместе с тем и оправдать его, Ивана, в глазах польско-литовского общества, которое относилось к нему враждебно. Послы присылали царю «приятные донесения». Между прочим, они писали следующее: «Говорят в Варшаве… король стар и хвор и бездетен, а опричь московского иного государя не искати». Московское посольство имело тайное поручение устроить брак Иванова сына с сестрою короля Софией. Когда в 1572 году разнеслось известие, что король впал в тяжкую болезнь, Иван послал в Польшу гонца Василия Малыгина разузнать, достоверно ли это известие; гонец вскоре донес, что Сигизмунд-Август скончался (это произошло 7 июля 1572 года).

Наступившее бескоролевье вызвало большую тревогу у польских и литовских сторонников единого государства. Положение было критическое. В Литве господствовало столь сильное недовольство условиями Люблинской унии, положившей в 1569 году начало Речи Посполитой, что она, казалось, готова была расторгнуть узы, соединившие ее в федерацию с Польшей. В самой Польше происходила ожесточенная социальная и религиозная борьба — между шляхтою и аристократией, между католиками и протестантами. Казалось, Речь Посполитая вот-вот распадется на составные части, которые сделаются добычей ее врагов. Тем более что внешняя угроза с каждым днем нарастала.

Наибольшая опасность со стороны Ивана Грозного угрожала Литве. Ее руководители пытались умиротворить московского царя дипломатическими средствами. Съезд литовских вельмож, в котором принимал участие в качестве представителя Польши подканцлер — краковский епископ Франциск Красинский, отправил к Ивану гонца Федора Зенковича Воропая, чтобы официально известить царя о кончине короля и просить о сохранении существующего перемирия. Гонцу было наказано заявить царю, что выбор его на престол Речи Посполитой возможен, а если это случится, то все спорные вопросы, из‑за которых между государствами происходит столь ожесточенная война, сами собой мирно разрешатся. Таким образом, Ивану сообщили, что его надежды вполне могут оправдаться, однако ничего конкретного обещано не было.

Царь рассчитывал услышать нечто подобное; просчитав ходы заранее, он счел необходимым подействовать на Речь Посполитую угрозами. Зная о смерти Сигизмунда-Августа, он притворился тем не менее, что событие это ему неизвестно, и еще до прибытия в Москву Воропая отправил к королю гонца с письмами. В этих письмах царь заявлял, что если Речь Посполитая не пришлет к нему в октябре для заключения мира великих послов, на проезд которым в свое государство он отправил с гонцом опасную грамоту[5], он сочтет это за пренебрежительное к себе отношение, указывающее, что Речь Посполитая не желает соблюдать с ним мир, а потому займет находящуюся в ее власти Ливонию. Узнав об угрозах Ивана, литовские вельможи не на шутку перепугались, ибо вообразили, что в опасности находится не только Ливония, но и Литва; они не сомневались, что царь готов при всяком удобном случае броситься на все, чем только можно легко завладеть.

Надо было предупредить опасность сколь возможно скорее. Царского гонца выслушали на сеймике в Рудниках и поспешили уверить Ивана, что великое посольство прибудет к нему согласно его желанию. Гонец тотчас же поехал назад в Москву. Между тем туда прибыл и Воропай; он разъехался в дороге с московским гонцом, когда тот направлялся еще в Литву[6]. Иван принял Воропая весьма ласково. Он, вероятно, все‑таки поверил искренности заявления, сделанного ему гонцом от имени литовско-польского сената, и счел возможным свое избрание на польский престол. «Скажи польским и литовским панам, — говорил царь гонцу, — чтобы они, переговоривши и посоветовавшись меж собой, присылали ко мне поскорее послов. И если будет то Богу угодно, чтоб я сделался их государем, тогда я обещаюсь перед Богом прежде всего и им также обещаю сохранить их права и свободы, и если будет нужно, то еще и больше приумножу и от чистого сердца пожалую».

Книга известного русского историка XIX века Витольда Владиславовича Новодворского посвящена малоизученному периоду правления Стефана Батория и событиям, имевшим большое историческое и политическое значение для всей Восточной Европы, из которых особо выделяется Ливонская война, которая велась Царством Русским за территории в Прибалтике и выход к Балтийскому морю. Книга (авторское название – «Борьба за Ливонию между Москвой и Речью Посполитой») по праву считается классическим трудом, не утратившим до наших дней своей исторической ценности.

Книга известного русского историка XIX века Витольда Владиславовича Новодворского посвящена малоизученному периоду правления Стефана Батория и событиям, имевшим большое историческое и политическое значение для всей Восточной Европы, из которых особо выделяется Ливонская война, которая велась Царством Русским за территории в Прибалтике и выход к Балтийскому морю. Книга (авторское название — «Борьба за Ливонию между Москвой и Речью Посполитой») по праву считается классическим трудом, не утратившим до наших дней своей исторической ценности.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

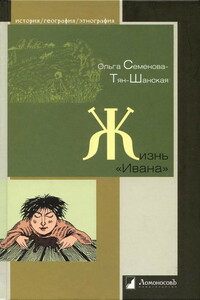

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.