Иван Федоров - [26]

Уже в первые годы пребывания в Москве, в 1521 году, Максим Грек в послании к Василию звал его к войне против Казанского царства; он указывал, что Россия обладает всем необходимым для победы над своими врагами, нужна только воля к борьбе.

«Вся нам богатая и обильна… дарована суть потребная в ратное дело и ничем же лишаемся, усердия токмо требуем и бодрости. Сия же у нас суть, аще хощем… Нападем на християноубийц града Казани; не истеряем деланий время в неплодных деяниях. Немощно мужам спящим и возлежащим победы воздвигнути».

Характерно, что для подкрепления своего призыва к войне против Казанского царства Максим Грек прибегает к ссылке не только на религиозные книги, но и на «внешних философов»: «Глаголаша бо и некии от внешних философ ко единому царю: „Сребряными копии ратуй, и вся победиши“».

Точно так же он опирается на историю древних войн, чтобы призвать царя к заботе о воинстве. Он указывает, что, предпринимая войну, царь должен «воскрылить дух» войска поощрениями (дарами) и возбудить мужество вдохновляющим обращением, призывом к войску: «Воскрылим наших многих и добрых сущих царскими дарованиям и зострим (ободрим) их благими словесами и подвизательными, каковыми великий в царях Ираклий, на Перьсыду устремився, изострил есть своих».

Чрезвычайно любопытно и то, как объясняет Максим Грек назначение этого своего послания: он надеется, что может «советовати, что полезно обществу и времени пристоящее».

Впервые мы встречаем в русской литературе столь определенное упоминание о пользе общества и требовании времени.

Максим Грек был плодовитый и очень разносторонний писатель. Отметим особо его роль в постановке вопросов русской грамматики, которые, как мы видели, приобрели уже такое большое значение.

Русские книжные люди все еще руководствовались грамматикой, переведенной с греческого языка на славянский в Болгарии в X веке.

Грамматика была переведена с греческого буквально, только примеры к каждому правилу и термину подбирались славянские, поэтому система грамматики была чисто греческая, несвойственная строю русского языка. Это чувствовал сам переводчик. Так, например, говоря о спряжении глаголов, он в соответствии с греческой грамматикой, знающей несколько прошедших времен, пишет, что прошедшее время («предибывшее») делится на: «протяженое, пределное, предидеемое, предлежимое». Для первых двух форм, которым в известной мере соответствуют многократный и однократный виды глагола в русском языке, он еще нашел примеры, но относительно остальных двух форм сам вынужден был признать: «Две же прочие языку неприятны».

Несомненно, наличие грамматики играло большую положительную роль. Она определила восемь частей речи, в связи с чем ее назвали «осмичастною», некоторые термины — причастие, местоимение, предлог, наречие, союз — сохранились и в нашей грамматике. Но стремление перенести греческий учебник на чужую почву без изменений привело к тому, что в нем оказалось много нелепых вещей. Так, грамматика гласила, что имена существительные делятся на общие и собственные, и примеры давала такие: для мужского рода — «в мужском имени всему естеству обще имя — человек, собственное же составом: Петр; в женском обще имя жена, собственное — Анна», но «…в среднем имени обще имя — существо, собственное — небо, железо».

Можно себе представить, как трудно было усвоить такую грамматику, не столько — заучить ее, сколько применять на практике.

Когда Максим Грек, прибыв в Россию, занялся переводом книг, перед ним встала задача определить для себя и для своих помощников грамматические приемы в столь серьезном и щекотливом в его положении деле.

Соблюдая точную верность греческому тексту, он вместе с тем старался сделать перевод удобопонятным. Для этого Максим Грек стремится приблизить язык переводимой книги к общенародному — в грамматических формах и выборе слов. То, что он делал это в «духовной книге» — псалтыри, не умаляет большого прогрессивного значения его деятельности с точки зрения развития русского литературного языка. Нужно учесть, что псалтырь была не только богослужебной книгой; по ней учились грамоте, ее читали в дороге и т. д. Грамматические и языковые улучшения и нововведения, сделанные им в переводах, переходили в жизнь, в практику писателей того времени.

Обнаружив, что на русском языке имеется одна только очень старинная грамматика, и столкнувшись с возросшим значением грамматики в связи с развитием письменности, Максим Грек, глубокий знаток филологии, составил несколько работ, посвященных грамматике. Они должны были дать некоторые постоянные правила для его помощников, а также воспрепятствовать дальнейшему разнобою и искажению книг при переводах и переписке.

В своих работах он, во-первых, подчеркнул значение грамматики, во-вторых, изложил грамматические правила и, наконец, дал образцы, как ими пользоваться.

Значение грамматики Максим Грек видит в том, что она является оружием против невежества, средством к познанию мира, действительности. Таким образом, он приписывает ей функции философии. Действительно, по взглядам его времени, грамматика как наука составляла часть философии, или, как он сам выразился, «грамматикия… есть начало входа к философии…»

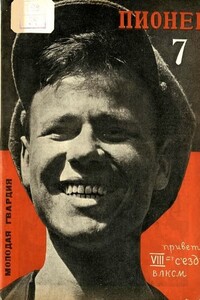

Повесть для подростков о жизни и смерти отважного революционера, нигилиста, вожака «Народной расправы» Сергея Нечаева, опубликованная в журнале «Пионер» за 1928 год. Придавленный тяжелым каблуком «царя-освободителя, стонал в рабстве огромный стотридцатимиллионный народ, и Нечаев был одним из крохотной горсти мужественных людей, отдавших свой мощный ум, силу, ловкость и невероятную энергию на борьбу с царским строем.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.