История культуры Санкт-Петербурга - [2]

Одна из особенностей книги – что соответствует методу – регулярные отсылки Волкова к его персонажам как способу получения и осмысления материала. Он недаром начал книгу со свидания с Ахматовой, хотя хронологически она начинается 300 лет назад. Значение личного общения с великим поэтом для общего сюжета фундаментально. Но сфера общения автора с героями гораздо обширнее, чем позволяют временные рамки его собственной жизни.

Замечательный историк, остро воспринимавший историю как живую жизнь, Натан Эйдельман любил говорить о человеческой близости, казалось бы, далеких поколений. И в самом деле, наши деды и бабушки, родившиеся в 70-80-е годы XIX века, могли в юном возрасте беседовать с младшими современниками Пушкина. Таким образом, между нами и Пушкиным оказываются всего два звена.

Ахматова объединяла Волкова с титанами Серебряного века. Баланчин – уже в Америке – мог ввести Волкова в таинственный мир балетного театра дореволюционной России и послереволюционного Запада.

Во Вступлении Волков перечисляет 116 собеседников, имевших отношение к этой книге, – людей разных профессий и возрастов, от Натана Альтмана до Леонида Якобсона.

Присутствие живых свидетелей самых разных эпох – вот что ощущается в тексте книги и отличает ее от многих других.

Крупным пунктиром сквозь все повествование проходят такие пассажи: «Ахматова несколько раз говорила мне…», «Альтман говорил мне…», «Стравинский и Баланчин (который обстоятельно обсуждал эти темы со мной) отвечали на эти вопросы без колебаний утвердительно. Их уверенность основывалась на рассказах людей, хорошо знавших Чайковского…», «Такой тонкий собеседник, как Шостакович, говорил мне…», «Бродский говорил мне…», «Довлатов говорил мне…» и так далее.

Стремление к личному соприкосновению, как прямому, так и опосредованному (которое бывает ярче личного), позволяет Волкову воссоздать не просто процесс развития культуры Петербурга или модификаций петербургского мифа как стержня этой культуры, но огромное жизненное пространство, населенное его, Волкова, собеседниками. Он повествует о персонажах как о близких знакомых. Среди пестрой процессии, идущей из XVIII века в век XX, – писателей, композиторов, художников, архитекторов, меценатов, антрепренеров, политиков, время от времени выделяются особо яркие и близкие автору фигуры, как, например, Бенуа или Дягилев.

Одной из таких фигур, более отдаленных во времени, оказывается Мусоргский, чья необычайная судьба и страшная гибель написаны автором, я бы сказал, с агрессивной выразительностью.

Эта особая выразительность фрагмента, посвященного Мусоргскому, отнюдь не случайна и не объясняется простым увлечением автора. Иррационально-трагическая судьба великого композитора, ощущавшего «холод и мрак грядущих дней», как никто иной, была неким провозвестием страшных судеб многих и многих творцов петербургской культуры в следующем веке. И тут надо отдать должное умению Волкова почувствовать, а не просто понять мучительные духовные драмы людей, не способных адаптироваться к эпохе…

Именно поэтому с приближением к нашему времени нарастает внутреннее напряжение сюжета – событийное и психологическое.

Полный апокалипсических мотивов, взвинченный и буйный карнавал Серебряного века (недаром Волков внимательно читал Бахтина и с горьким сочувствием рассказал о нем) органически перетекает в бытовой апокалипсис революционных лет, истребляющий плоть и возвышающий дух, который, в свою очередь, оказывается закономерным прологом унылой и зловещей трагедии сталинского террора.

Структура книги строится по принципу парадоксального временного потока – с завихрениями, водоворотами, перемешиванием струй.

Повествование о 1920-1930-х годах отличается особой плотностью. Судьбы и творческие пути, интенсивно пересекаясь, образуют величественную, страшную, яркую ткань эпохи: Ахматова, Мандельштам, Шостакович, Зощенко, Филонов, Заболоцкий, Хармс, Вагинов, Тынянов – они вели, по существу, общую и, казалось бы, безнадежную борьбу, угадывая, однако, конечную – бесконечно далекую – победу…

Особенность книги Волкова и в том, что он не ограничивается обращением к творцам. В его повествовании – иногда фоном, иногда выступая на авансцену в виде конкретных фигур – постоянно присутствуют те, кто был средой, в которой только и могли черпать силы для творчества и сопротивления люди, творящие культуру. В самые мрачные времена у них был свой читатель, свой слушатель, свой зритель. Это единство творцов и ценителей, чей круг отнюдь не исчерпывался потомственной петербургской интеллигенцией, но рекрутировал в себя молодежь других слоев, это единство создавало мощное духовное поле, с которым убивающая творцов власть не могла совладать, поле, которое явственно ощущалось еще в Ленинграде 60-х годов. И стимулировало появление новой многообразной петербургской – ленинградской элиты, которой посвящена последняя глава книги.

Творцы петербургского мифа представляются нам столь убедительными, потому что у них есть соавтор в создании и развитии мифа – автор книги. Он не просто рассказывает о них, он идет рядом с ними, он верит им и вносит в их мифотворчество свою лепту. Этим объясняется чрезмерная, на мой взгляд, благожелательность Волкова по отношению к Петру I, сформировавшаяся не без влияния Ахматовой, а затем и Бродского. Без Петра миф не только не возник бы – это понятно, – но и потерял бы стержень во всех позднейших вариантах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Свидетельство" — Книга Соломона Волкова, которую он издал в 1979 м году в качестве записанных им воспоминаний Шостаковича. В этой книге Шостакович довольно резко высказывается о некоторых своих коллегах и выражает весьма отрицательное отношение к советской власти. Предисловие Владимира Ашкенази:"Правда состоит в том, что Шостакович доверял только узкому кругу близких друзей. Сказать лишнее в другом месте — например, на репетициях — было бы самоубийством в творческом смысле, а возможно, и кое-чем похуже.

Большой театр – один из самых прославленных брендов России. На Западе слово Bolshoi не нуждается в переводе. А ведь так было не всегда. Долгие годы главным музыкальным театром империи считался Мариинский, а Москва была своего рода «театральной Сибирью». Ситуация круто переменилась к концу XIX века. Усилиями меценатов была создана цветущая культура, и на гребне этой волны взмыл и Большой. В нем блистали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Сергей Рахманинов. Первые послереволюционные годы стали самыми трудными в истории театра.

«Доверие к жизни и здравый смысл, в сильнейшей степени присущие Бродскому, в его организованных текстах прячутся за конденсированную мысль и музыку стиха. При всей заданной жанром фрагментарности самое ценное в книге — то общее ощущение, которое возникает при чтении. Это даже не образ… скорее — масса или волна… Поле мощного магнетического воздействия, когда хочется слушать и слушаться» (Петр Вайль).

Москва / Modern Moscow – это опыт осмысления “московского” вклада в отечественную и мировую культуру. В исторических очерках Соломон Волков рассказывает о ключевых фигурах и важных событиях истории московской культуры ХХ века. В книгу включены специально подготовленные диалоги Соломона Волкова о культурном облике столицы XXI века. Собеседниками Волкова стали: директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, литературный критик Галина Юзефович, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

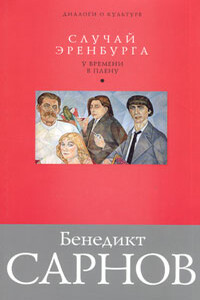

«Советский новояз», о котором идет речь в книге Бенедикта Сарнова, — это официальный политический язык советской эпохи. Это был идеологический яд, которым отравлялось общественное сознание, а тем самым и сознание каждого члена общества. Но гораздо больше, чем яд, автора интересует состав того противоядия, благодаря которому жители нашей страны все-таки не поддавались и в конечном счете так и не поддались губительному воздействию этого яда. Противоядием этим были, как говорит автор, — «анекдот, частушка, эпиграмма, глумливый, пародийный перифраз какого-нибудь казенного лозунга, ну и, конечно, — самое мощное наше оружие, универсальное наше лекарство от всех болезней — благословенный русский мат».Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта «Маленькая энциклопедия реального социализма».

Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?

Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.