История «демократической контрреволюции» в России - [4]

Однако чем дальше шло развитие революции, тем резче выступала контрреволюционная сущность политики мелкобуржуазных партий, ее коренное расхождение с интересами народа. Первые же шаги Временного правительства показали, что оно делает все для сохранения старых порядков, старого государственного аппарата, прибылей буржуазии, помещичьей собственности на землю, продолжения империалистической войны. Несмотря на это, лидеры меньшевиков и эсеров продолжали призывать к всемерной поддержке Временного правительства, предупреждая о мнимой опасности каких-то слишком поспешных мер, которые могли бы оттолкнуть буржуазию от революции.

Конечно, и само Временное правительство вынуждено было маскировать свои истинные цели. Оно расточало обещания, уговаривало лишь подождать созыва Учредительного собрания, которое, дескать, как истинный хозяин земли русской и решит все наболевшие вопросы, даст землю крестьянам, хлеб голодным, мир стране. Цель же была одна — оттянуть время, собрать силы и покончить с революцией, и в этом буржуазии усиленно помогала мелкобуржуазная демократия.

Особенно четко фальшивость позиции мелкобуржуазных партий, их эволюция в сторону контрреволюции проявилась во время апрельского, июньского и июльского кризисов.

20 апреля 1917 г. в Петрограде состоялась многолюдная демонстрация рабочих и солдат, возмущенных нотой министра иностранных дел Временного правительства Милюкова, в которой он заявлял, что Россия готова вести войну до победного конца и намерена соблюдать все союзнические обязательства. Создалась обстановка, при которой одного слова эсеро-меньшевистских лидеров Советов было достаточно, чтобы правительство беспрекословно сдало ему власть. «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью, — характеризовал положение военный министр Гучков, — и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, т. к. войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом рабочих и солдатских депутатов»[18] Большевики предложили руководству Петроградского Совета взять власть, однако эсеро-меньшевистские лидеры отвергли разумные доводы и «поддержали падающее правительство капиталистов, запутали себя еще больше соглашательством с ним, сделали еще более роковые, ведущие к гибели революции, шаги»>[19]. 4 мая они провели в Совете резолюцию об образовании коалиционного правительства. В него вошли шесть «министров-социалистов», в том числе Керенский, занявший пост военного и морского министра.

Создавая коалиционное правительство, буржуазия делала ставку на доверие масс к мелкобуржуазным партиям, рассчитывала использовать «социалистических» министров как ширму для прикрытия своей политики.

«Суть маневра состоит в том, — писал В. И. Ленин, — чтобы поставить „отходящих“ от социализма и от революции вождей „социалистической демократии“ в положение безвредного для буржуазии придатка при буржуазном правительстве, заслонить это правительство от народа при помощи почти социалистических министров, прикрыть контрреволюционность буржуазии блестящей, эффектной вывеской „социалистического“ министериализма»[20]. Характерна и реакция буржуазных политиков на появление «министров-социалистов» в составе правительства. Раз эти лица стали министрами, заявил один из лидеров буржуазии Маклаков, они уже не являются революционными вожаками. Теперь нужно лишь, чтобы они окончательно «отреклись — я не говорю от революционной фразеологии, пусть способ выражения остается за кем угодно — но от революционной идеологии».

Под прикрытием коалиции, которая порождала иллюзию, будто в стране создана власть, способная дать народу хлеб и мир, буржуазия накапливала силы, чтобы покончить с двоевластием, и ответственность за наступление контрреволюции несут вместе с Временным правительством партии меньшевиков и эсеров.

Однако, пока сохранялось двоевластие, не завершились и колебания мелкобуржуазной демократии между буржуазией и пролетариатом. Во время второго, июньского кризиса Временного правительства вновь сложилась ситуация, при которой Советы могли безболезненно взять власть. Эсеровская газета «Земля и труд» признавалась, что «Советы — крестьянский, рабочий и солдатский — фактически и есть революционная власть, и если бы Советы признали нужным взять власть в свой руки, то власть была бы передана… Но этой власти не хочет Совет солдатских и рабочих депутатов»>[21]. Причиной, помешавшей взять власть, были колебания эсеро-меньшевистских руководителей. «Партии, правящие теперь в России, — писал В. И. Ленин, — …наглядно показали себя в исторический день 18-го июня как партии колебаний. Их лозунги выражали колебание, и за их лозунгами оказалось — явно, очевидно для всех — меньшинство»[22]..

Меньшевики и эсеры, занимая «среднюю» позицию, обвиняли большевиков в том, что они своими крайностями «помогают контрреволюции», и в то же время признавали контрреволюционность кадетской партии, с которой находились в коалиции. Мелкобуржуазные идеологи хотели бы обойтись без классовой борьбы и боялись ее обострения, вынуждавшего их более определенно встать на ту или другую сторону. «Вместо решительной политической оппозиции. — всеобщее посредничество; вместо борьбы против правительства и буржуазии — попытка уговорить их и привлечь на свою сторону; вместо яростного сопротивления гонениям сверху — смиренная покорность…»

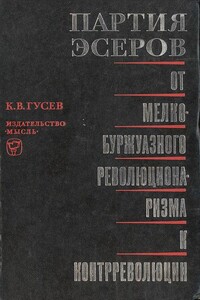

Автор, видный советский историк, показывает сложный, извилистый путь некогда самой многочисленной и влиятельной мелкобуржуазной партии России — социалистов-революционеров. В книге вскрывается глубокий внутренний кризис партии эсеров, несостоятельность теории и практики мелкобуржуазного социализма, превращение эсеровских террористов в союзников Колчака и Деникина, организаторов кронштадтского мятежа и «антоновщины».Проблемы, рассматриваемые в книге, имеют не только историческое значение. Они весьма актуальны, их изучение может быть полезным при оценке позиций современных мелкобуржуазных партий, выработке стратегии и тактики коммунистических партий в борьбе за создание единого фронта трудящихся в странах капитала.Концы страниц размечены в теле книги так: , для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.