Истины бытия и познания - [61]

Мой абсолютно несовершенный в поэтическом плане вариант передает точнее смысл. Так мне казалось несколько десятилетий:

Долгие годы я вынашивал это понимание как более точную и адекватную трактовку идеи, содержания и сюжета стихотворения Гейне, не задаваясь вопросом, зачем мне это надо. Но мой перевод — не поэзия, а зарифмованный научный трактат, ибо не хватает как раз метафоричности, которая делает простые словесные формы стихотворения достоянием высокой поэзии. Поэт передает не смысл, а рисует картину. Как сделано это у Гейне, у Лермонтова, у Тютчева. Поэт работает с первым пластом, оставляя второй читателю. В этом суть и различие искусства от науки. Через образы сосны (кедра) и пальмы поэты передали нежные чувства любви и трагедию страдающей от одиночества души. Настоящая поэзия и должна быть такой бинарной: простота формы и глубина содержания.

Так уж сложилось, что первым читателем и критиком почти всех моих трудов является младшая дочь — Наталья. Когда я прочитал ей написанное выше, она заинтересованно выслушала, несколько подумав, вдруг высказала то, что занозой сидело у меня в мозгу долгие годы. Сосна (кедр) и пальма, лед и снег — два персонажа. Что-то в этом есть недоговоренное. Что-то не совсем ясное, непонятное, тягостное, метафоричное. Так бывает, когда забудешь нужное слово, которое вертится на языке, но никак не проговаривается. Свежий взгляд нового человека, который еще не утоп в словесной трясине текста, иногда совершает то, что Эпикур называл «броском мысли»: просто и ясно видит то, что соответствует сущности. Вариант Натальи так прост и изящен, что теперь не дает мне покоя чувство прожитой даром жизни, бесполезности тех долгих лет, которые я мучился над этими строками.

В любом варианте ощущалось нечто очень-очень близкое, но непонятое. Точнее, понятое, но не высказанное в логике понятий, понятое метафорично. Такое понимание сущности воспринимается как внутреннее напряжение, как неудовлетворенность, как чувство вины за что-то несовершенное, недоделанное, недосказанное, как какая-то нечестность, как чувство невыполненного долга, как обман, вызывая одновременно и стыд, и боль.

М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев прочитали каждый свою половину стихотворения Г. Гейне. Они по-разному расставили акценты: один на трагизме, другой на лиризме.

Но что-то третье осталось за скобками и перевода, и понимания великих писателей. У Гейне не только тоска изгнанника по Родине, не только боль одиноких людей в любых краях и в любой социальной среде. Гейне пишет еще о чем-то, о своем, очень-очень личностном, чтобы понять которое надо читать это стихотворение, глядя вместе с ним не по сторонам, а во внутрь, в душу самого поэта. Такое понимание брезжило и в моем мозгу, но пришло в голову в ясной словесной форме дочери. Может, потому что она на 36 лет моложе меня? Может, чтобы понять истинный смысл этого стихотворения нужно было именно диалог старости и молодости? Не знаю, но суть раскрылась именно в этом.

Она ухватила то, что я никак не мог отрефлексировать, хотя смутная догадка блуждала. Гейне — поэт, и он пишет о себе, как и все поэты. Его мучает какая-то горькая мысль о своей судьбе, но не о внешних ее обстоятельствах, а о чем-то внутреннем, еще более болезненном и трагичном, чем эмиграция. Меня сбили, как и поэтов, с пути эти «Fichtenbaum» и «Palma», мне показалось, что речь о двух персонажах, хотя в этом было что-то нескладное, незавершенное, какая-то корявость сути. У Лермонтова эта нескладность хорошо видна: сосна женского рода и вроде как-то неприлично ей влюбляться в пальму. Чего одной северной девушке мечтать о другой восточной красавице? В русском языке этот момент еще яснее, чем на немецком, ибо и «сосна» и «пальма» женского рода. Это почувствовал Тютчев и пытался исправить дело, заменив «сосну» на название хвойного дерева мужского рода. Но «кедр» и «пальма» еще более скрыли истинный смысл. Получился полноценный романтичный диалог двух влюбленных. Лермонтов и Тютчев тоже попались на эту языковую удочку. Полагаю, они интуитивно тоже чувствовали: что-то есть искусственное в этом тексте.

Наталья уловила главное. Речь действительно об одном персонаже, хотя терминов и два. Он один, а состояний два. И если честно, то, кажется, этот вариант самый-самый удачный из всех, даже если Гейне не о чем подобном и не думал. Поэт и не должен дискурсивно продумывать все, на то он и поэт, а не ученый. Ему достаточно интенции, глубинной прочувствованности, субъективной обостренности чувств. А простота гениальности в том и состоит, что теперь кажется, что Гейне хотел выразить именно это и ничего другого и думать не мог. Вариант Натальи в том, что лед и снег — это болезни и старость. Умирающий от старости и болезней кедр вспоминает, каким он был красивым и сильным в молодости. Пальма — метафора нашей молодости, когда солнце жизни только восходит, когда даже мысли нет, что судьба может загнать в одиночество, со скалы которого уже нет спуска вниз, назад, к основанию жизни, к началу бытия. Мы греемся в лучах надежд, которым нет никакого ни количественного, ни качественного предела, даже смерть в молодости воспринимается лишь как один из возможных вариантов решения жизненных проблем.

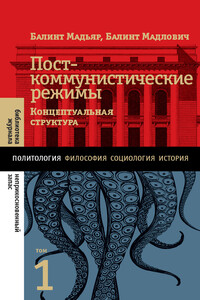

После распада Советского Союза страны бывшего социалистического лагеря вступили в новую историческую эпоху. Эйфория от краха тоталитарных режимов побудила исследователей 1990-х годов описывать будущую траекторию развития этих стран в терминах либеральной демократии, но вскоре выяснилось, что политическая реальность не оправдала всеобщих надежд на ускоренную демократизацию региона. Ситуация транзита породила режимы, которые невозможно однозначно категоризировать с помощью традиционного либерального дискурса.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Неподражаемый Славой Жижек устраивает читателю захватывающее путешествие по Событию – одному из центральных концептов современной философии. Эта книга Жижека, как и всегда, полна всевозможных культурных отсылок, в том числе к современному кинематографу, пестрит фирменными анекдотами на грани – или за гранью – приличия, погружена в историко-философский конекст и – при всей легкости изложения – глубока и проницательна.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Перед вами первая книга на русском языке, специально посвященная теме научно-философского осмысления терроризма смертников — одной из загадочных форм современного экстремизма. На основе аналитического обзора ключевых социологических и политологических теорий, сложившихся на Западе, и критики западной научной методологии предлагаются новые пути осмысления этого феномена (в контексте радикального ислама), в котором обнаруживаются некоторые метафизические и социокультурные причины цивилизационного порядка.

Энди Мерифилд вдыхает новую жизнь в марксистскую теорию. Книга представляет марксизм, выходящий за рамки дебатов о классе, роли государства и диктатуре пролетариата. Избегая формалистской критики, Мерифилд выступает за пересмотр марксизма и его потенциала, применяя к марксистскому мышлению ранее неисследованные подходы. Это позволяет открыть новые – жизненно важные – пути развития политического активизма и дебатов. Читателю открывается марксизм XXI века, который впечатляет новыми возможностями для политической деятельности.

Книга приближает читателя к более глубокому восприятию эстетических ценностей Японии. В ней идет речь о своеобразии японской культуры как целостной системы, о влиянии буддизма дзэн и древнекитайских учений на художественное мышление японцев, о национальной эстетической традиции, сохранившей громадное значение и в наши дни.

Профессор Тель-Авивского университета Биньямин Файн – ученый-физик, автор многих монографий и статей. В последнее время он посвятил себя исследованиям в области, наиболее существенной для нашего понимания мира, – в области взаимоотношений Торы и науки. В этой книге автор исследует атеистическое, материалистическое, светское мировоззрение в сопоставлении его с теоцентризмом. Глубоко анализируя основы и аксиомы светского мировоззрения, автор доказывает его ограниченность, поскольку оно видит в многообразии форм живых существ, в человеческом обществе, в экономике, в искусстве, в эмоциональной жизни результат влияния лишь одного фактора: материи и ее движения.