Истинная жизнь Севастьяна Найта - [4]

В конце книги, подробно пересказывая сюжет и устроение последнего романа Найта, его биограф В. приводит оттуда две фразы силлогизма: человек умирает; этот человек – книга. Синтезирующего суждения там не дается, ибо человек умер не успев прошептать своей всеразрешающей тайны (третье лицо всегда умирает, первое – доживает до конца своей повести о нем). Но к этому времени даже не очень внимательный читатель заметит, что В., собирая материалы для его биографии, сам делается действующим лицом тех самых сочинений Севастьяна Найта, которые он одно за другим пересказывает (так что на миг перестаешь понимать, соседний ли поезд тронулся, твой ли, или сам ты). И когда, идя по горячему еще следу своего героя, повествователь превращается в героя этого последнего вымысла Найта, он сам и синтезирует этот силлогизм, по буквам диктуя в приемном покое больницы английскую фамилью брата: к, н, и, г… – но Knight умер и унес свою тайну в могилу, – но может быть, Knight’a и не было, а в палате лежит какой-то Киган, и эта тайна Найта получает свое неожиданное оформление, если не разрешение, в последнем абзаце, в последнем предложении, даже в самых последних словах книги. Оказывается, пока попавший сюда впервые читатель глазел по сторонам, обоих братьев след простыл.

Геннадий Барабтарло

2/15 февраля 2007 г.

Истинная жизнь Севастьяна Найта

Первая глава

Севастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна пожилая русская дама, которая по какой-то неведомой причине просила меня не открывать ее имени, как-то раз в Париже показала мне свой старый дневник. До того были, наверное, бедны событиями те годы, что накапливание ежедневных подробностей – что обычно бывает ненадежным способом самосохранения – сводилось к краткому описанию погоды за прошедший день; и тут любопытно отметить, что частные дневники коронованных особ большею частью бывают посвящены тому же предмету, каким бы невзгодам ни подвергались их владения. Случается, что везет, когда удачу не подстегиваешь, и то, что мне было показано, я сам ни за что бы не нашел, хоть бы нарочно пустился на розыски. А так могу сообщить, что утро, в которое Севастьян родился, было ясное и безветренное, что было двенадцать градусов мороза (по Реомюру)… впрочем, это и все, что добрая старушка нашла достойным записи. Собственно, не вижу причины сохранять ее имя в тайне – совершенно ведь невероятно, чтобы она когда-нибудь прочитала эту книгу. Ее звали, и продолжают звать, Ольгой Олеговной Орловой, и было бы жалко утаить эту овалообразную аллитерацию.

Не странствовавшему читателю сухой ее рапорт не передаст скрытой, но угадываемой прелести такого вот зимнего дня в Петербурге: чистая роскошь безоблачного неба, предназначенного не тело согревать, а только радовать зрение; по просторным улицам – блестящие колеи от санных полозьев на твердом насте, с тянущимся посредине изжелта-рыжим следом жирного конского навоза; связка ярких, разноцветных воздушных шаров, которыми торгует разносчик в фартуке; нежный очерк соборного купола, золото которого потускнело от морозной пыли; березы в городских садах, у которых каждая веточка обведена белилами; скрежет и звонки зимнего уличного движения… и кстати сказать, как странно, рассматривая старую видовую открытку (вроде той, что я поместил у себя на столе, чтобы на время занять младенца памяти), замечать, что русские извозчики поворачивали без всякого порядка, когда, где и как им вздумается, так что вместо прямолинейного, дисциплинированного потока современного транспорта видишь на этой раскрашенной фотографии широченную как во сне улицу, где дрожки бегут во всех направлениях под немыслимо синим небом, краю которого машинально сообщается розовость трафаретного воспоминания.

Мне не удалось раздобыть снимка дома, где родился Севастьян, но я хорошо его помню, потому что и сам там родился шестью годами позже. У нас был общий отец, вторично женившийся вскоре после развода с матерью Севастьяна. Как ни странно, этот второй брак совсем не упомянут в книге Гудмана «Трагедия Севастьяна Найта» (вышедшей в 1936 году; мне еще придется подробнее на ней остановиться), так что для читателей книги Гудмана меня не существует, я какой-то вымышленный родственник, словоохотливый самозванец. Но сам Севастьян в самом автобиографическом своем сочинении («Забытые вещи») уделяет несколько добрых слов моей матушке, – и, полагаю, она их вполне заслужила. Несовсем верно и то, что, как писали британские газеты после смерти Севастьяна, его отец был убит на поединке в 1913 году; на самом деле он явно оправлялся от пулевого ранения в грудь и только через месяц схватил простуду, с которой его недолеченные легкие справиться не могли.

Храбрый воин, добросердечный, остроумный, веселого нрава человек, он в избытке обладал свойством азартной непоседливости, которая по наследству перекочевала в писания Севастьяна. Передают, что этой зимой на литературном завтраке в Южном Кенсингтоне один известный старый критик, которого я всегда уважал за его блестящий ум и эрудицию, заметил, когда разговор запорхал вокруг безвременной смерти Севастьяна: «Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: сначала скучный человек писал на ломаном английском, а потом надломленный человек стал писать скучным слогом». Злая острота, злая тем более, что легко наговаривать на мертвого писателя за спиной его книг. Хочется верить, что воспоминание об этой шутке не доставляет радости шутнику, который обнаружил гораздо больше сдержанности, когда несколько лет тому назад рецензировал книгу Севастьяна Найта.

В 1955 году увидела свет «Лолита» — третий американский роман Владимира Набокова, создателя «Защиты ужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара». Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг «Лолиты» уже давно улеглись, южно уверенно сказать, что это — книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, «любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда».В настоящем издании восстановлен фрагмент дневника Гумберта из третьей главы второй части романа, отсутствовавший во всех предыдущих русскоязычных изданиях «Лолиты».«Лолита» — моя особая любимица.

Гениальный шахматист Лужин живет в чудесном мире древней божественной игры, ее гармония и строгая логика пленили его. Жизнь удивительным образом останавливается на незаконченной партии, и Лужин предпочитает выпасть из игры в вечность…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Дар» (1938) – последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы ХХ века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства. В настоящем издании текст романа публикуется вместе с авторским предисловием к его позднейшему английскому переводу.

Роман, задуманный Набоковым еще до переезда в США (отрывки «Ultima Thule» и «Solus Rex» были написаны на русском языке в 1939 г.), строится как 999-строчная поэма с изобилующим литературными аллюзиями комментарием. Данная структура была подсказана Набокову работой над четырехтомным комментарием к переводу «Евгения Онегина» (возможный прототип — «Дунсиада» Александра Поупа).Согласно книге, комментрируемая поэма принадлежит известному американскому поэту, а комментарий самовольно добавлен его коллегой по университету.

Свою жизнь Владимир Набоков расскажет трижды: по-английски, по-русски и снова по-английски.Впервые англоязычные набоковские воспоминания «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство») вышли в 1951 г. в США. Через три года появился вольный авторский перевод на русский – «Другие берега». Непростой роман, охвативший период длиной в 40 лет, с самого начала XX века, мемуары и при этом мифологизация биографии… С появлением «Других берегов» Набоков решил переработать и первоначальный, английский, вариант.

«Что б ни писала Инглз, в этом присутствует мощный импульс, и оно ненавязчиво — иными словами, подлинно — странно» — из предисловия Ривки Галчен Рейчел Инглз обладает уникальным «голосом», который ставит ее в один ряд с великолепными писательницами ХХ века — Анджелой Картер, Джейн Боулз, Кейт О’Брайен. Всех их объединяет внимание к теме женщины в современном западном мире. «Миссис Калибан» — роман о трансформации института семьи в сюрреалистическом антураже с вкраплениями психологического реализма и фантастики. В тихом пригороде Дороти делает домашние дела, ждет, когда муж вернется с работы и меньше всего ожидает, что в ее жизни появится любовь, когда вдруг слышит по радио странное объявление — из Института океанографии сбежал монстр… Критики сравнивали «Миссис Калибан» с шедеврами кино, классическими литературными произведениями, сказками и хоррорами. Этот небольшой роман — потрясающий, ни на что не похожий, и такое разнообразие аллюзий — лишнее тому доказательство.

Джеймз Стивенз (1880–1950) – ирландский прозаик, поэт и радиоведущий Би-би-си, классик ирландской литературы ХХ века, знаток и популяризатор средневековой ирландской языковой традиции. Этот деятельный участник Ирландского возрождения подарил нам пять романов, три авторских сборника сказаний, россыпь малой прозы и невероятно разнообразной поэзии. Стивенз – яркая запоминающаяся звезда в созвездии ирландского модернизма и иронической традиции с сильным ирландским колоритом. В 2018 году в проекте «Скрытое золото ХХ века» вышел его сборник «Ирландские чудные сказания» (1920), он сразу полюбился читателям – и тем, кто хорошо ориентируется в ирландской литературной вселенной, и тем, кто благодаря этому сборнику только начал с ней знакомиться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На конце радуги сокрыт горшок с золотом… Что найдет в золотоносном Клондайке герой рассказа, Малыш из Монтаны?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Камера обскура» (1931, опубл. 1932–1933) – пятый русский роман Владимира Набокова и второй из трех его романов на «немецкую» тему. Берлинский искусствовед Бруно Кречмар, увлекшись бездарной шестнадцатилетней актриской Магдой Петерс, тайной любовницей художника Роберта Горна, бросает семью и вовлекается в глумливый околоартистический круг, не подозревая, что последствия этой пошлой интрижки окажутся для него роковыми. Расхожее выражение «любовь слепа» реализуется у Набокова в форме криминального сюжета о страсти, измене, ревности и мести, а физическая слепота, поражающая героя в финале, становится наказанием за духовную слепоту, за искаженное видение мира, за измену доброте, человечности и истинной красоте.

Роман «Бледный огонь» Владимира Набокова, одно из самых неординарных произведений писателя, увидел свет в 1962 году. Выйдя из печати, «Бледный огонь» сразу попал в центр внимания американских и английских критиков. Далеко не все из них по достоинству оценили новаторство писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого «я» и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и реальности, временного и вечного.

Вниманию читателя предлагается первый и наиболее автобиографичный роман всемирно известного русско-американского писателя, одного из крупнейших прозаиков XX века, автора знаменитой «Лолиты» Владимира Набокова. «Машенька» (1926) – книга о «странностях воспоминанья», о прихотливом переплетении жизненных узоров прошлого и настоящего, о «восхитительном событии» воскрешения главным героем – живущим в Берлине русским эмигрантом Львом Ганиным – истории своей первой любви. Роман, действие которого охватывает всего шесть дней и в котором совсем немного персонажей, обретает эмоциональную пронзительность и смысловую глубину благодаря страстной силе ганинской (и авторской) памяти, верной иррациональным мгновениям прошлого.

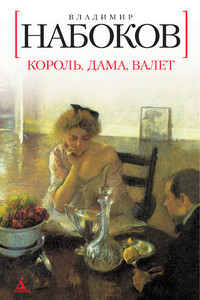

«Король, дама, валет» (1928) – первый из трех романов Владимира Набокова на «немецкую» тему, за которым немного позднее последовали «Камера обскура» и «Отчаяние». В хитросплетениях любовно-криминальной интриги перетасовываются, словно игральные карты, судьбы удачливого берлинского коммерсанта, его скучающей жены и полунищего племянника-провинциала – марионеток слепого, безжалостного в своем выборе случая. За перипетиями детективного сюжета угадывается властная рука ироничного, виртуозного, неумолимо воздающего каждому по заслугам автора – будущего создателя «Защиты Лужина», «Дара», «Ады» и «Лолиты».