Испытания Теркина - [2]

Общее ощущение: вымученное многословие. Сравнение двух редакций многое объясняет. Твардовский действительно не отказался от целого ряда бесстрашных мест, но каждая ситуация, каждый эпизод поочередно разработаны, объяснены рационально и утомительно. Возник новый умозрительный инстинкт, – нет, не самосохранения, скорее инстинкт сохранения вещи, подсознательная память о проработке. Становится все более ясно: не нужно было ничего добавлять. Он мучается как соавтор прежнего Твардовского. Одновременно он мучается как редактор – соредактор прежнего. И понимает это.

Вот – из его параллельных работе записей: “Возникает мысль, не внести ли частично картинки того света из верстки (домино, разбор персональных дел, еще что-нибудь), но почему-то не хочется. Страшно мешает то, что этого “Теркина2” знает большое количество людей, и многие будут разочарованы, помня кое-что из прежнего варианта. Но уж с этим ничего не поделаешь”.

Удивительно точное ощущение.

В другом месте: “Будь что будет, но столько труда и терпения положено на эту, когда-то так легко набросанную вещь, которая так медленно выпрямляется и очищается от того (часто), на что убито столько времени и усилий, и самовнушения (никогда полностью не усыпляющего души), что, мол, ничего, сойдет, хорошо же, право!

Вскоре снова: “С утра вдруг стало опять казаться, что “середка” не годится, выпадает из теркинского стиля и т.п., и что вообще все это дело обреченное. Заставил себя все же прописать еще раз эту “середку”. Хотя продолжает казаться, что заново я бы уже не писал так”.

Он же себя ломает, – “заставил себя все же прописать еще раз”. Будто речь не о стихах. Как он плотно забил свою жизнь этим откровенно бесполезным трудом! Общаясь с ним, мог ли я догадываться, как он страдает? А ведь одновременно на нем висела редакция и все столь рискованные тайные маневры в надежде напечатать безвестного Солженицына. Ведь это уже 1962 год.

Еще: “Перечитал машинописного Теркина на т(ом) св(ете). Кое-что охотно вычеркивается”.

Он все время говорит в записях о “безрадостности буксовки”.

Он шел подряд по вещи, написанной когда-то на счастливом порыве, и умственно контролировал, обрабатывал, перерабатывал ее. Подряд. В результате – не прибавлялось такого, чтобы ахнуть. А ведь прежде было – чуть ли не все!

Маленький пример. В новом, напечатанном, варианте:

Что и там они, врачи,

Всюду наготове

Относительно мочи

И солдатской крови.

Ну что это? А ведь было:

Что держать бы все ключи

Надо наготове -

Все анализы мочи

И остатней крови.

Насколько лучше! Действительно, в пословицу.

А над новым вариантом только и слышно: работа, работа! И “на машинку есть что сдавать, – а там еще работать и работать, доводить, наращивать, отчищать. Все же это – как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять – уже от той птицы ничего не осталось. Не дай бог утвердиться в таком сравнении”.

Вероятно, удручающее многословие второй редакции происходит и от неожиданно обнаруживающегося в ней нового качества автора – недоверия к читателю. К высокому в том числе.

И наконец: “Добежал-таки, кажется, до конца, какой он ни есть… Добежал, но внутри еще отделочных работ уйма”… Опять прозаические, от головы, хозяйственные задачи себе.

Нет, наконец вот только сейчас.

“Итак: В 1954 г. я был снят с “Н.М.” за “линию” и “Теркина на том свете”. Ныне, в 1963 г., в марте, я закончил, вновь написал на 3/4 по кр(айней) мере, “Т(еркина) на т(ом) св(ете)…””.

На три четверти написано вновь! Вот ответ – Твардовский утопил старый текст, размазал его по многим страницам, разбавил до такой малой крепости, что тот уже не воспринимается, разболтанный среди бесконечных добавок и оговорок этой вынужденной переделки…

…Но ведь нам остается первая редакция!

Конечно, можно было бы привести из нее замечательные примеры сатирической мощи поэта, безошибочность его предвидений, горькую иронию и пронзительные, действительно до слез, лирические отступления.

В этой поэме мы наблюдаем не только безжалостный срез, но и боль открытого перелома времени.

Василий Теркин по сюжету встречается в поэме с чудовищно-нелепыми службами того света. Но не меньшим испытаниям подвергает его по собственной воле сам автор во второй редакции. А ведь нужно было только напечатать наконец первую – и все, наваждение рассеивается.

Что же сказать совсем в заключение? Вывода два:

1. Если бы поэт не ввязался в эту “доводку”, мучительно потратив на нее немало лет, нервов и сил, “Теркин на том свете” явился бы на этот свет одновременно и в ряду со всеми запрещенными ранее шедеврами и был бы тогда, как и в момент написания, снова встречен восторженно.

И 2. “Теркин на том свете” жив. Рукописи (и верстки) не только не горят, – они не могут быть впоследствии уничтожены и своими горько ошибавшимися авторами.

Книга лауреата Государственной премии СССР поэта Константина Ваншенкина отражает многоликость человеческой жизни, говорит о высоком чувстве любви к человеку. Поэт делится с читателями раздумьями о своем жизненном опыте с его бедами и тревогами, радостями труда и творчества. Взгляд через призму событий минувшей войны по-прежнему сопутствует Константину Ваншенкину в глубинном постижении современности.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

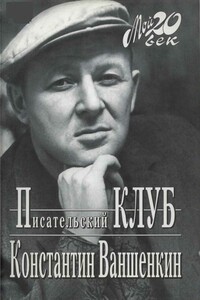

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями («Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают пароходы», «Алеша» и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его «соратников по мемуарному цеху» прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.