Инженеры тела - [3]

Эти и множество подобных случаев внесли вклад в общий неприятный вывод ученых и исследователей о состоянии биологической и медицинской литературы на сегодняшний день, озвученный на симпозиуме.

Вот ирония! Пока научное сообщество вцепляется пятерней в волосы, задумываясь, как поправить растущую дискредитацию – на периферии творится безумие. Тренеры через одного декларируют научную обоснованность собственных тренировок, каждая вторая представительница сомнительной спортивной дисциплины выписывает себе корочки «нутрициолога». Одни плодят новые, «научно-обоснованные» мифы с ссылками на исследования, другие разоблачают мифы старые. Нелепо, но большое количество людей, ложно причисляющих себя к категории специалистов, лишь занимается замещением одной спорной или ошибочной информации на другую. Даже лаборатория под вашим боком не становится гарантом высокой научности – стоит присмотреться к организации исследования. Не удивительно – лабораторная деятельность опирается на те же исследования и гипотезы, что и остальные, а соответственно обилие сложных диагностических устройств еще не дает 100% надежных выводов. Более того, именно в лабораториях дают жизнь как верным, так и ложным наблюдениям, ошибочно или сознательно интерпретируя результаты в угоду гипотезе. Стюарт Лиман в своей статье «Bad statistics, and bad training are sabotaging drug discovery» рассказывает старую шутку среди ученых исследователей: «33 процента животных отреагировали на лечение положительно, 33 процента животных не показали никакого ответа, а третья мышь убежала», а ведь такие исследования могли лечь в основу популярных и растиражированных теорий! Горькая шутка получается.

Тем паче нет смысла искать правду в различных интернет сообществах. Кружки по интересам, они же социальные интернет объединения, лишь укореняют безграмотность населения, пропагандируя простые и харизматичные советы, укладывающиеся в полтора слова.«Умри, но сдохни», «Побеждает сильнейший», «Если не успел – то опоздал» и прочие «богатые» на мудрость лозунги всегда достучатся до инфантильных сердец. Погоня за аудиторией, как известно, никогда не способствует повышению качества материала, ибо растущая сложность и глубина предмета лишь наоборот, с каждым витком, отсеивает нетерпеливых. Уже не приходится надеяться на столь серьезный подход к получению научных знаний, как поиск исследований, прошедших проверку воспроизводимости и верную интерпретацию этих исследований без излишне оптимистичной экстраполяции выводов на практику. Часто ли вы встречаете среди специалистов апеллирование к обширным мета анализам в ходе дискуссии по какому-либо вопросу? Не думаю.

Представьте на секунду. Тысячи публикаций исследований. Сотни тысяч. Многие лежат в свободном доступе в интернет ресурсах. Малозначительные эффекты, крохотные выборки, ошибочный анализ, частные интересы авторов или спонсоров исследования… Плохо осведомленным людям, не специалистам, это подается за монолитную, авторитетную, незыблемую НАУКУ. Кем подается? Персонажами, выставляющими себя грамотными аналитиками – накидал красивых ссылок, умело аргументировал надежность своих и недостоверность чужих фактов, и новому жрецу науки смотрят в рот! Подобная картина сплошь и рядом на всем интернет пространстве – что российском, что зарубежном.

В 2012 году в журнале Nature опубликовали статью «Drug development: Raise standards for preclinical cancer research». Автор исследования, Гленн Бигли (C. Glenn Begley), повествует, что в течение десяти лет в биотехнологической фирме Amgen предпринимались попытки воспроизвести «наиболее ценные» исследования, посвященные борьбе с раком, отобранные из 53 журналов. Поскольку в исследованиях описывались совершенно новые подходы таргетированной борьбы с раком и новые варианты клинических применений существующей терапии, некоторые данные были умышленно убраны из текста – во избежание плагиата технологии. Даже со скидкой на это, процент подтвержденных научных данных оказался ничтожно мал – всего 6 исследований из 53. Всего шесть исследований, из пятидесяти трех авторитетных, смогли воспроизвести! В этом случае одной из причин предполагается низкое качество опубликованных доклинических данных. Забавно, что в опубликованной в 2012 году статье фигурирует идея, что не смотря на отдельные ошибки в деталях исследований, в целом на ключевую идею статьи можно положиться и она выдержит проверку временем: «that although there might be some errors in detail, the main message of the paper can be relied on and the data will, for the most part, stand the test of time.» То было в 2012, а уже в 2015 году научное сообщество медиков и биологов растеряло свою снисходительность к деталям исследований, пускай и предклинических.

Обратите внимание – медицина, как научное направление, подвержена строжайшему контролю и анализу исследований, так как связана с прямым воздействием на человеческий организм. Тем не менее и там копятся результаты человеческого фактора – это неизбежное, недооцениваемое явление. Результатом растущей, выразимся сдержанно, сомнительности множества исследований в медицине и биологии, становятся инициативы вроде проекта Элизабет Айорнс «Reproducibility Initiative». С большой долей удачи, инициаторы нашли инвестора в лице благотворительной организации, пожертвовавшей 1,3 млн. долларов на проверку 50 самых известных статей в области биологии рака. Упоминается, что в среднем 26 тысяч долларов на одно исследование хватит лишь на проверку ключевого эксперимента, но не для полного воспроизведения исследования каждый раз (что, в общем-то, и не является необходимым). Вы только представьте – реально сложной задачей является поиск денег на перепроверку исследований, попытку воспроизвести ключевые эксперименты, а именно возможность их повторить, то есть

Надоели бесполезные диеты? Старые платья уменьшились на два размера и потерялись в шкафу? В гостиной бардак, на кухне кавардак, и вы снова сидите в любимом кафе, заедая эклером тяжелый день? Пора навести во всем порядок! Шаг за шагом освободите комнаты от ненужных вещей, выветрите старые привычки вместе с пылью, наполните холодильник свежими продуктами по сезону, и вы сами не заметите, как постройнеет ваше тело. Симидзу Риэ расскажет, как с легкостью избавиться от лишних килограммов с помощью простой, но грамотно построенной уборки дома.

Книга одного из ведущих специалистов бокса рассказывает о путях и методах формирования у спортсменов индивидуальной манеры ведения боя, об особенностях техники и тактики на различных дистанциях, о средствах и методах тренировки боксера. Книга рассчитана на тренеров и спортсменов.

В 2006 году Национальной баскетбольной ассоциации США исполнилось 60 лет. За этот немалый срок прославленная спортивная Лига набрала миллионы страстных болельщиков во всём мире, в том числе в России. В нашей стране главным знатоком НБА по праву считается Владимир Гомельский. Он не только комментировал множество матчей Ассоциации, но и лично знаком со многими звездами американского баскетбола, не раз брал у них интервью. В его книге есть всё: история Лиги, биографии знаменитых игроков и тренеров, описание того, как функционирует одна из самых совершенных спортивных систем в мире, увлекательные истории и яркие иллюстрации.

В этой книге вы найдете ответы на вопросы, связанные с управлением энергии, поддержанием здоровья и любительским спортом. Как восполнять энергию в течение дня? Как наладить режим питания? В чем польза от спорта и как заниматься им правильно? Что такое спортивное питание? Можно ли заниматься спортом в пожилом возрасте и после серьезных заболеваний? Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и ультрамарафонец Ренат Шагабутдинов дают исчерпывающие комментарии по каждому из этих и многих других вопросов, делятся лайфхаками и советами, основанными на их личном опыте и на многочисленных научных публикациях. Книга будет интересна спортсменам-любителям, а также всем, кто хочет быть здоровым, активным и продуктивным.

Алексей Попов – российский голос Формулы-1. И в минувшем сезоне его репортажам с автодромов всего мира исполнилось уже 25 лет… Эта книга – некое подобие творческого отчета за первую часть этого периода. Это и не автобиография, и не академическое резюме гонок. Это воспоминания. Фрагменты того, что Алексей помнит с 1990-го, когда увлекся Формулой-1, по 2002-й, когда вернулся в Москву из Монако. Первые статьи в 91-м, первые эфиры в 92-м, жизнь в Монако, полеты по всему миру – от Австралии до Аргентины.

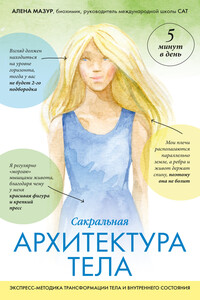

Быть женственной и гармоничной возможно в любом возрасте. Книга содержит комплекс простых упражнений, которые не требуют специальной подготовки. Всего 5 минут практики в день помогут стать стройной, подтянутой и сохранить молодость на долгие годы.Сакральная архитектура тела – это самый естественный и надежный путь к своему физическому, душевному и духовному здоровью. Методика САТ разработана женщинами для женщин. Как правильно стоять, сидеть, двигаться, чтобы не набирать вес и всю свою жизнь возрастать, а не стареть? Ответы в книге.