Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР - [2]

О погибшей в Копорском заливе L55 на время забыли, пока в конце 1926 года ее случайно не обнаружил тральщик «Клюз», проводивший испытания нового придонного трала. Весной 1927 года руководство Морских Сил СССР подняло вопрос о подъеме подводной лодки. 11 августа 1928 года подводная лодка подняли с грунта и на гинях спасательного судна «Коммуна» доставили в Кронштадт, где поставили в ДОК. После очистки отсеков была выявлена степень повреждений подводной лодки. В результате взрыва мины рубка L55 была сильно разрушена. На месте осталась только носовая часть ограждения рубки с одним орудием и снарядный элеватор. Корпус подводной лодки также получил значительные повреждения: около рубки зияла пробоина длиной 3,2 метра, левая балластная цистерна имела многочисленные разрывы и вмятины.

Несмотря на это было принято решение о восстановлении подводной лодки. Разработкой технической документации занималось Техбюро №-4 под руководством Б.М.Малинина. Чертежи составлялись путем съемок с натуры. Неоценимую помощь оказали найденные на подводной лодке после подъема технические описания и эксплуатационные инструкции. Восстановительные работы на подводной лодке проводил Балтийский завод, который, испытывая в то время недостаток квалифицированных специалистов, сначала пытался отказаться от заказа, но поскольку вводу L55 в строй придавали большое политическое значение, на подводной лодке развернули работы, которые обошлись в 1 300 000 рублей. В конце июля 1931 года полностью восстановленная L55 была предъявлена заводом Постоянной комиссии по испытанию и приемке кораблей. Принятая от промышленности подводная лодка использовалась для подготовки личного состава Подплава, а так же для проведения испытаний корабельной аппаратуры.

К началу Великой Отечественной войны L55 утратила боевое значение. В 1940 году подводная лодка была выведена из боевого состава и переформирована в опытовую. Во время войны L55, став зарядовой станцией, обеспечивала действия подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота на коммуникациях противника.

19 августа 1940 года, с вхождением в состав СССР Прибалтийских республик, советский флот пополнился еще четырьмя подводными лодками. Две из них принадлежали Латвии, две – Эстонии.

Латвийские лодки «Ronis» и «Spidola» были построены во Франции в 1925–1927 годах. На момент вступления в строй Краснознаменного Балтийского флота большой боевой ценности эти подводные лодки уже не имели и предназначались для использования в качестве плавучих зарядовых станций. Начавшаяся война перечеркнула эти планы, застав подводные лодки в ремонте на заводе «Tosmare» в Либаве, где они были взорваны личным составом в ходе боев за город на второй день войны.

Эстонские подводные минные заградители «Kalev» и «Lembit» были построены в Великобритании в 1937 году на средства, 40 % которых составляла выручка от продажи Перу эсминцев «Lennuk» и «Wambola», захваченных у РККФ в 1918 году («Австроил» и «Спартак»), и средства, собранные по подписке. В то время военное сотрудничество Эстонии и Финляндии зашло столь далеко, что, не имея официального договора о военной помощи, страны предусматривали совместные боевые действия против СССР на случай военного конфликта с участием одной из сторон и даже проводили совместные военные учения.

Береговая оборона стран была построена так, что на меридиане Таллинн – Хельсинки огнем береговых батарей перекрывался весь Финский залив. Страны координировали свои планы на случай возникновения войны. Эстонским подводным лодкам отводилась задача совместно с ВМФ Финляндии не допустить советский флот к выходу в открытую часть Балтики. Но события развернулись иначе.

Финны были вынуждены в одиночку противостоять СССР в «зимней» войне, а с эстонских баз на финские коммуникации выходили подводные лодки РККФ. В 1940 году Эстония стала республикой в составе Советского Союза. Подводные лодки «Кал ев» и «Лембит», сохранив свои прежние названия, подняв советский Военно-морской флаг, вошли в состав КБФ.

Оба подводных минных заградителя приняли участие в Великой Отечественной войне.

«Калев» пропал без вести во втором походе. Точное время, место и обстоятельства его гибели до сих пор не установлены. Судьба «Лембита» более благосклонна – провоевав всю войну, подводная лодка «Лембит» совершила семь Боевых походов, 6 марта 1945 года минный заградитель был награжден орденом Красного Знамени. В канун 40-летия Победы подводная лодка «Лембит» была установлена в Таллинне в качестве мемориала и филиала музея Дважды Краснознаменного Балтийского флота. В годы развала СССР и всеобщего хаоса «Лембит» был захвачен отрядами эстонских националистов и после «вывода» российских войск остался в Эстонии.

Говоря об иностранных подводных лодках, вступивших в состав РККФ до начала Великой Отечественной войны хочется отметить один из несостоявшихся трофеев советского флота. Это польская подводная лодка «Orzel» («Орёл»), построенная в Голландии и вступившая в состав польского флота незадолго до начала войны.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. С началом боевых действий польские подводные лодки, среди которых была и «Orzel» под командованием командор – поручника Х.Клочковского, вышли в море. 5 сентября подводная лодка «Orzel» был атакована германскими кораблями и авиацией, получила повреждения. Польские подводники приняли решение зайти в один из нейтральных портов, и 14 сентября 1939 года подводная лодка ошвартовалась в Таллинне. Эстонские власти, не желая осложнения с Германией, объявили об интернировании подводной лодки. 16 сентября с подводной лодки «Орел» был выгружен артиллерийский боезапас и часть торпед, сняты орудийные замки, изъяты морские карты. Ошибкой эстонцев стало то, что с «Орла» не успели откачать топливо, чем воспользовались поляки: в ночь на 18 сентября, выведя из строя портовое электрооборудование и пленив охрану, подводная лодка покинула порт. Только 12 октября 1939 года «Орёл» форсировал Датские проливы и вскоре под охраной эсминца «Valorous» прибыл в Англию.

Об адмирале Григории Павловиче Чухнине, который был одним из самых заметных командующих Черноморским флотом в XIX веке, выполнявшим данную им присягу на верность Царю и Отечеству написано очень мало. По советской, официальной истории, адмирал Чухнин был «царский сатрап», исключительно тупой и исполнительный держиморда, беспринципный карьерист. Это не так! Григорий Павлович был совсем другим человеком. Основу его жизни составляли принципы морали и не в карьере он видел смысл жизни, а в служение Отечеству и флоту, ради которого он не щадил ни себя, ни других.

Первая книга об истории становления Черноморского Подплава впервые наиболее полно рассказывает о Подводных Силах Черноморского флота за период с 1907 по 1935 года.Эта книга своего рода обращение к памяти прошлого, на страницах которой вы увидите людей необычной и очень рискованной профессии – подводников, узнаете историю создания Подводного Флота, получите интересную информацию о подводных лодках Черноморского флота на первом этапе их развития. Замысел автора создать трилогию – Эта книга охватывает период с 1907 по 1935 года, вторая – период 1941–1945 гг., третья – период 1945–2014 гг.Документальное повествование о подводных лодках Черноморского флота, основанное на архивных источниках и документальных материалах, сопровождают редкие фотографии и выдержки из документов, длительное время хранившиеся под грифом «Секретно».

В книге рассказывается о гибели подводных лодок в начале становления Подплава Северного флота, в годы Русско-японской войны, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, годы «Холодной» войны и в послевоенное время. Помещены фотографии и показан Боевой путь погибших подводных лодок.Только за последние полвека погибли девятнадцать отечественных подводных лодок. Всего в катастрофах и авариях за этот период Отечество потеряло около тысячи подводников, в шести катастрофах команды подводных лодок погибли в полном составе вместе с кораблем.

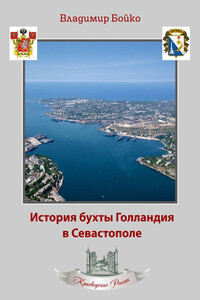

Эта книга об одном из удивительных уголков города Севастополя – бухте Голландия. Читатель найдет здесь много редких и даже уникальных фактов из истории как самой бухты Голландия, учебных заведений, воинских частей, дислоцировавшихся в бухте, так и всего Севастополя. Прочитав вы узнаете – почему в Европе считали, что самые вкусные устрицы из бухты Голландия? Как и за что матросы убили адмирала Г.П.Чухнина? Зачем в этой бухте размагничивали корабли и кто из авиаторов летал над Севастополем? Как из элитного Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса учебное заведение, в котором должен был учиться наследник царя Николая II – это место превратилось в кузницу советских офицеров атомного подводного флота СССР – Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище?Многие факты и сведения, приведенные в книге, впервые станут доступны общественности.

Долгое время о погибших подводных лодках и подводниках либо упоминалось вскользь, либо не говорилось вообще. До сих пор не известны широкой общественности подвиги этих героев мирного времени. На страницах книги приводятся данные по авариям, которые привели к гибели подводных лодок и гибели подводников ТОФ. Указаны случаи как аварийного, так и боевого характера. Приведенные данные не претендуют на полноту и абсолютную достоверность, поскольку получены из анализа открытых и небольших архивных источников. Книга написана по материалам отечественной и иностранной литературы, проектной документации подводных лодок, очеркам по истории конструкторских бюро и подводных лодок, справочной и мемуарной литературе, журнальным статьям и др.

Воспоминания о своей учебе в Севастопольском ВВМИУ и последующей службе на атомных подводных лодках ВМФ СССР и РФ, ветеран – подводник Военно-Морского Флота России Владимир Бойко, впервые в литературе постсоветского пространства оформил в юмористической форме.Книга «Не служил бы я на флоте…» не является попыткой очернить флот или его представителей, а предназначена для людей, способных по достоинству оценить флотский юмор. Байки, анекдоты, крылатые выражения и изречения, приведенные в книге составляли, составляют и будут составлять неотъемлемую часть Военно-морской службы.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.