«Илья Муромец». Гордость русской авиации - [51]

>Экипаж «2-го бойкорабля» №280. В центре стоит командир корабля А. К. Туманский, награждённый орденом Красного Знамени. Юго-Западный фронт, сентябрь 1920 года

Для этой цели выделили шесть кораблей Дивизиона. К этому времени состояние «Муромцев» было ужасным: большинство самолётов были изношены и потрёпаны на фронтах гражданской войны, выдержали многократные перевозки по железной дороге, неоднократно ремонтировались. И лишь два корабля (№ 282 и № 285) были собраны относительно недавно и считались новыми.

Линию Москва-Харьков обслуживали два отряда «Муромцев». I отряд П. М. Ступина (1-й, 2-й и 3-й воздухкорабли), базировавшийся в Харькове, выполнял рейсы на участке Харьков-Курск-Орёл.

II отряд (4-й, 5-й и 6-й воздухкорабли), которым командовал сначала военлёт Насонов, а затем — Туманский, обслуживал участок Москва-Тула-Орёл. Этот отряд был расквартирован на станции Башиловка, а «Муромцы» стояли на Ходынском аэродроме.

На аэродроме в Орле самолёты обоих отрядов обменивались грузами и пассажирами, заправлялись горючим и возвращались обратно. Машины уже были изношены и не могли выдержать дальних перелетов.

Штаб отряда Туманского, начал приём от населения почтовой корреспонденции и посылок. I мая 1921 года «Илья Муромец» Туманского вылетел с почтой и пассажирами на борту в первый рейс из Москвы в Орёл. Как вспоминал Туманский: «Мы делали по два-три полёта в неделе, перевозя в основном фельдъегерскую почту и ответственных пассажиров. Пассажиры были в восторге от быстроты передвижения, мы же — лётно-подъёмный состав — радовались гораздо меньше: корабли наши были довольно потрёпаны, а большинство моторов давно уже выработало все свои ресурсы. Редкий рейс, поэтому, обходился без происшествия».

Так, во время одного из первых рейсов на корабле, пилотируемом Туманским, загорелся правый мотор. Спас положение бортмеханик Ф. И. Грошев — он вылез на крыло и своей кожаной курткой сбил пламя. Самолёт на трёх моторах смог долететь до Орла и удачно приземлился.

В июне 1921 года, будучи начальником авиалинии Москва-Харьков, А. В. Панкратьев сообщал в своём рапорте штабу авиации: «Между тем тяжёлая авиация у нас накануне кризиса, накануне полной ликвидации: кроме пяти-шести полуразвалившихся доживающих свои дни „Муромцев“, кроме небольшой кучки специалистов, сгруппировавшейся вокруг этих „Муромцев“ — у нас нет ничего. И если мы не желаем слишком отставать от Западной Европы в экономическом и желаем быть не слабее её в военном отношении, то воссоздание тяжёлой авиации, оживление её новыми техническими средствами и силами нужно считать сейчас насущной задачей авиационного строительства».

| Наименование | Суммарная мощность | Вес с водой | Расход горючего за 4 час полёта |

|---|---|---|---|

| «Аргус» | 560 л.с. | 72 пуда (1175 кг) | 27 пудов |

| «Санбим» | 600 л.с. | 80 пудов (1310 кг) | 35 пудов |

| «РБВ3.6» | 600 л.с. | 80 пудов (1310 кг) | 35 пудов |

| «Бердмор» | 680 л.с. | 72 пуда (1175 кг) | 32 пуда |

| «РБВЗ» и «Рено» | 740 л.с. | 102 пуда (1670 кг) | 48 пудов |

«Рено» — очень тяжёлые моторы с громадным расходом горючего, чем намного сокращается полезная нагрузка корабля. «Бердморы» — наилучшие моторы для ИМ имеющиеся в РСФСР. Их очень мало — не хватает полностью монтировать на один корабль. Моторы старые, имели продолжительную работу на фронте (Киевский) и в настоящем своём виде недостаточно надёжные. «РБВЗ» в настоящем виде крайне ненадёжные — из-за плохого качества сборки.

>Рисунок военного лётчика А. В. Насонова, посвящённый воздухлинии Сарапул-Екатеринбург, 1920 год

В январе 1922 года II отряд Туманского перевели в Бобруйск, на бывший польский аэродром, где ровно четыре года назад оказался со своим «Киевским» кораблём подполковник Башко. Другим удивительным совпадением было то, что «5-й почтовый» (№ 285). который перелетел в Бобруйск, был оснащён «Бердморами», снятыми с «Киевского» корабля! Что символично, — «Киевский» совершил последний полёт с опознавательными знаками российской армии, «5-й почтовый» стал последним летавшим кораблем с красными звездами — и оба имели одни и те же моторы!

К началу 1922 года I отряд ДВК разобрал свои корабли в Орле и прекратил своё существование как воинская часть.

Вспоминая о тех полётах, бывший начальник воздухоплавания Московского военного округа, а впоследствии профессор Н. Д. Аношенко писал: «Как правило, самолёты шли на небольшой высоте, ориентируясь только визуально, поэтому корабль болтало так. что пассажиров, укачавшихся в пути, после посадки на аэродроме обычно выносили из салона. Да и те пассажиры, которые еще могли держаться на ногах и самостоятельно выходили из самолёта, чувствовали себя неважно. Поэтому частенько уже на промежуточной остановке кто-либо из них таинственно исчезал. И только фельдъегери терпеливо переносили все неприятности, связанные с новым для них воздушным транспортом».

За 43 (по другим сведениям — 76) рейса, сделанных с I мая по 10 октября 1921 года, было перевезено 60 пассажиров и более двух тонн грузов.

Ввиду окончательного износа материальной части ДВК был ликвидирован, его имущество передано на создание новой школы Воздушной Стрельбы и Бомбометания в Серпухове (Стрельбом). В числе этого имущества был и оставшийся в более-менее сносном состоянии «Муромец» из II отряда Туманского, бывший «7-й корабль» (№ 285). Председатель ликвидкомиссии, лётчик Б. Н. Кудрин в 1922–23 годах на этом изношенном «Муромце» совершил ряд полётов. Это было последнее использование знаменитого воздушного корабля И. И. Сикорского «Илья Муромец».

Эта книга – рассказ об одной из самых забытых страниц отечественной истории. Это – первое и единственное на сегодняшний день исследование боевого применения авиации в ходе Гражданской войны в России 1917—1921 гг.Вопреки распространенному мнению, все стороны, вовлеченные в кровавый братоубийственный конфликт, активно использовали самые современные достижения военной мысли, в том числе и авиацию.В ходе Гражданской войны самолеты использовались для разведки, вели воздушные бои, штурмовали скопления вражеских войск и даже наносили бомбовые удары по городам и железнодорожным узлам.По окончании боевых действий белых пилотов судьба разбросала по всему миру.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Боевые самолеты, как и люди, бывают счастливыми и невезучими, удачливыми — и не очень. Одним из таких «лузеров» стал дальний бомбардировщик Ер-2, который должен был прийти на смену устаревшим ДБ-3, но, несмотря на ряд оригинальных решений (крыло типа «чайка», фюзеляж треугольного сечения, создававший подъемную силу) и массу достоинств (большая бомбовая нагрузка, мощное оборонительное вооружение, два пилота, которые могли подменять друг друга в полете), из-за проблем с двигателями этот самолет выпускался лишь небольшими сериями — в начале Великой Отечественной «ерами» были укомплектованы два «особых» полка, почти полностью сгоревших в битве за Москву.

На фронте Як-3 заслужил почетное прозвище «ПОБЕДА». Этот авиашедевр стал «венцом творения» прославленного ОКБ А. С. Яковлева. Этот великолепный, сверхлегкий, сверхманевренный, скоростной, простой в пилотировании самолет по праву считается лучшим советским истребителем конца войны. Приняв боевое крещение летом 1944 года, новый «Як» сразу стал любимой машиной «сталинских соколов», которые впервые получили самолет, превосходивший «мессеры» и «фоккеры» по всем статьям. По отзывам наших летчиков: «Як-3 — это шедевр! Мне бы его над Курской Дугой и Днепром — я бы немцам такое устроил!», «Чудо-машина! Мечта пилота!», «Наш Як-3 в наборе высоты „мессера“ настигал, на вираже — настигал, в пикировании — настигал, а бил везде со страшной силой и наверняка!» Высоко оценивали новый «Як» и немецкие асы, считавшие его более опасным противником, чем хваленые британские «спитфайры» и американские «мустанги». Эта книга воздает должное легендарному истребителю, ставшему вершиной советского авиастроения Великой Отечественной войны и одним из символов Победы.

Вступив в Великую Отечественную войну на истребителях, во всем уступавших немецкой авиатехнике, «сталинские соколы» завершили Вторую мировую на великолепных Ла-7 и Як-3, превосходивших не только «мессеры» и «фоккеры», но и «спитфайры» с «лайтнингами». Именно на Ла-7 воевал лучший советский ас Иван Кожедуб, одним из первых сбивший реактивный Me-262 и заваливший в небе над Берлином пару американских «мустангов».Победное окончание войны и перевод страны «на мирные рельсы» позволили авиастроителям перейти от деревянных конструкций к цельнометаллическим.

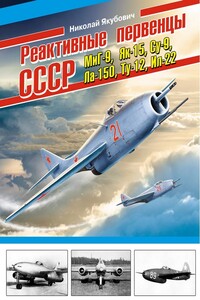

Когда в конце Великой Отечественной «сталинские соколы» впервые столкнулись в бою с реактивными самолетами Люфтваффе, истребитель-бомбардировщик Me-262 произвел на советских специалистов такое впечатление, что они пытались «пробить» решение о его производстве в СССР. Однако руководство страны предпочло сделать ставку на отечественную промышленность, используя трофейные немецкие технологии, а не копируя их. В кратчайшие сроки наши ведущие КБ — Яковлева, Микояна, Сухого, Лавочкина, Туполева, Ильюшина и др. — разработали более 25 реактивных самолетов, самыми удачными из которых оказались МиГ-9 и Як-15/17…В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех первенцах реактивной эры и первом послевоенном поколении авиации СССР, а также об экспериментальных направлениях, оказавшихся «тупиковыми», — ракетных, пульсирующих и прямоточных силовых установках.Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.