Икс - [3]

Неделю Шелестов читал, неделю думал, за отсутствием обратного адреса ничего разъяснить не смог, на почте ничего не сказали, кроме того, что штемпель новозыбковский, а это он знал и без почты. Шанс был — дважды не предложат: тот самый охват, которого так недоставало ему в «Мареве», и анонимно, без автора, лежит бесхозно, не пропадать же добру! Главное — руки чесались писать: он знал, как сделать эту вещь, где сократить, где, напротив, дописать для развития, потому что автору только и не хватало верного взгляда. Ему все мешали сомнения, встревала лишняя жалость — иногда будто глаза отводил, а надо было кровавее, этого Шелестов насмотрелся. И, подумавши, отправился он к Славскому, главреду, — Славский был человек партийный и сверх того образованный: так и так, наличествует рукопись, но в нынешнем виде печатать нельзя, а в усовершенствованном — можно. Он боялся, что Славский захочет прочесть и ему тоже понравится, а там, глядишь, и тиснет как свою. Но Славский был совсем не писатель, у него этих амбиций не имелось. Читать он тоже не стал — торопился в Москву, — а Шелестову сказал: «Чего ж не взять? Ты только, сам понимаешь, обработай».

— Но, Владимир Матвеич, — сказал Шелестов, краснея, — я думаю — вдруг враги? Вдруг это нарочно заслано, а они потом — раз! — и окажется плагиат?

— Дак ведь ты перепиши, — подбодрил Славский. — Сам же говоришь — нельзя как есть, а когда перепишешь — это уж будет и не плагиат. Ты ж там не просто менять белое на красное, а с проработкой?

— Это да, — согласился Шелестов. — Это полный будет поворот взгляда…

И работа у него пошла на диво легко — совсем не так, как над несчастным «Маревом», с которым он просто не знал теперь, как разделаться. Через силу дописал он историю своего Матвея, который порешил бабу за то, что шпионила на банду, а мальца, рожденного ею, выкормил сам (сколько смеху было в «Молоте» и в литобъединении над тем Матвеем! — а ничего особенного, тесть рассказывал, что у них в станице казачка умерла родами, а муж ее, пока нашел кормилицу, питал мальца кобыльим молоком).

Теперь все вечера у Шелестова были заняты переработкой «Порогов» — он легко, как в разношенный любимый сапог, поместился в чужую повесть, да и не повесть уже, а роман, поскольку обходиться одними только впечатлениями безвестного автора в рассказе о великом всероссийском противостоянии казалось ему стыдно. Он широко пользовался документом, без документа в наше время никакая проза не может соответствовать, — кстати, и собственная его речь начала неуловимо меняться. Он на летучке однажды заметил: вот мы все пишем — показания не соответствуют, уборочная не соответствует… — а чему? Ведь этот глагол требует после себя конкретного слова. Мы все как-то хотим соответствовать, а чему — не понимаем. Посмеялись, но без веселья: правильно ведь сказал. И некоторые, Шелестов заметил, посмотрели на него нехорошо: попал он в точку, в какую лучше не попадать.

Дивно было сравнить сочинения Шелестова до начала двадцать шестого — и после, уже, скажем, весною: не то чтобы стал он использовать больше слов или глубже проникать в людскую душу — но изменился сам голос его прозы: вместо петушиного крика — свист и россыпь певчего дрозда! Прежде Шелестов мог написать фельетон — хороший, нет спору, фельетон, со своим ходом, про разговор, допустим, трех пуговиц в портняжной мастерской: одна была на пиджаке нэпмана, другая на буденовке, а третья на рабфаковских штанах; это было дельно, но рабфаковская пуговица говорила, что от студенческих штанов «пахнет молодостью и здоровьем», и даже машинистки прыскали, когда входил Шелестов, — теперь он сам не понимал, как вырвалось у него про эти проклятые здоровые запахи штанов. Он и смотреть стал иначе, словно что-то выискивал в собеседнике, и завел записную книжку для удачных речений, — а когда Славский попросил у него первую часть правленого текста и, ночь не спавши над ним, в двух местах прослезился, то Шелестов и сам понял, что выходит у него небывалое.

— Есть у меня дружок еще по университету, — сказал Славский, успевший до революции два года отучиться в Москве. — Он в Москве теперь, в «Красной нови». Пошлю посмотреть, а ты не бросай знай. Если наши тебя будут командировками муторить, так ты скажи — по моему заданию пишешь летопись семьдесят второй кавдивизии.

Что, в общем, было недалеко от правды.

А Шелестова и просить не надо было. Ах, какое счастливое было лето двадцать пятого года! Как шла у него работа, как гостилось у тестя, как бежал он каждое утро к туманной, обжигающе свежей воде, как плавал до восьми с ликующим щенячьим фырканьем, как до обеда — долгого сельского обеда с непременным последующим сладким сном до сумерек — самозабвенно, от руки писал в саду, кроя чужую фразу, придавая рассказу ширь и глубь, добавляя то единственно верное, что, казалось, мог знать он один; конечно, материал был выдающийся, но сырой, сырой! Видно, что писано очень молодым, многое повидавшим, ничего еще не понимавшим. А потом наступал тревожный сумеречный час, и тесть зажигал керосиновую лампу, об которую бились страшные, несчастные, беспомощные мохнатые существа; «не на свет летят, а на тот свет», — шутила теща, большая затейница.

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

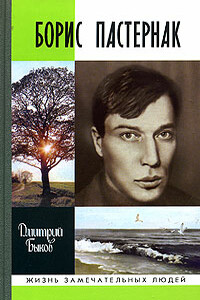

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Все шесть пьес книги задуманы как феерии и фантазии. Действие пьес происходит в наши дни. Одноактные пьесы предлагаются для антрепризы.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.

Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.

Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.

Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем? Книга о людях, которые ищут Бога.

Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе — как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника — Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.