Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект - [2]

От автора

В этой книге речь пойдет о двух массовых религиозных движениях XVIII—XX вв. — христовщине (известной также как «секта хлыстов», «люди божьи» и др.) и скопчестве («секта скопцов»). Первое из них сложилось на рубеже XVII и XVIII столетий и, как я постараюсь показать в дальнейшем, генетически связано с мистико-аскетическими и эсхатологическими движениями русского раскола. Одной из характерных черт христовщины (так же как и отделившегося от нее в последней четверти XVIII в. скопчества) является особая ритуальная практика (так называемое «радение»), подразумевающая исполнение духовных песнопений, экстатические «хождения» и «пророчества». Другая особенность христовщины — почитание сектантских лидеров «христами», «богородицами» и «святыми». Наконец, третья характерная черта хлыстовской религиозной практики — специфическая аскетика, включавшая отказ от мясной пищи и алкогольных напитков, а также запреты на любые формы сексуальных отношений, на употребление бранных слов и участие в повседневной обрядовой жизни крестьянской общины. Все эти особенности хлыстовского культа сохранились и у скопцов, добавивших к ним ритуальную ампутацию «срамных» частей тела.

Сразу же необходимо сделать несколько терминологических оговорок. Термины «хлыстовство», «хлыстовщина» и т. п. являются экзонимами, искажающими самоназвание секты — «христовщина», «христова вера» и т. п.[1] Были и другие самоназвания последователей христовщины — «люди божьи», «белоризцы» и др. Кроме того, различные локальные группы сектантов могли иметь разные эндонимы: так, тамбовские последователи Аввакума Копылова называли себя «постниками». Наконец, варьировались и «внешние» обозначения последователей христовщины. В разное время и в разных местах их могли называть «богомолами», «шелапутами», «квасниками», «фармазонами» и т. п. Известны также экзонимы, основанные на аналогиях с раннехристианскими и западноевропейскими религиозными движениями: «монтаны», «квакеры», «мормоны». При этом оценить степень культурного единства «хлыстовства» довольно трудно. Дело в том, что и христовщина, и скопчество развивались достаточно динамично. Уже к середине XIX в. от традиционных форм ритуалистики и фольклора ранней христовщины остается довольно мало, а сектанты, которых называли «хлыстами» в 1900—1910-х гг., зачастую и вообще не имели никакого отношения к этому движению. Тем не менее в дальнейшем я буду пользоваться терминами «хлысты» и «хлыстовщина», сознавая всю их условность и не сохраняя за ними никаких отрицательных коннотаций.

Согласно традиционной таксономии, сформулированной синодальными богословами и миссионерами второй половины XIX в., христовщина и скопчество являются «мистическими сектами» (в противовес сектам «рационалистическим» — духоборцам, молоканам и субботникам). В действительности, однако, говорить о каком-либо ярко выраженном «мистицизме» или «рационализме» и тех, и других движений довольно сложно. Подлинные критерии разграничения здесь несколько иные. Специфика христовщины и скопчества — в упомянутой экстатической ритуалистике, сравнительно малой ориентации на религиозную книжность, особой значимости эсхатологических ожиданий и верований. Кроме того, хлысты и скопцы, в отличие от других сектантов, не порывали с традиционными формами православного религиозного обихода. Несомненно, можно согласиться с Д. Г. Коноваловым, полагавшим, что правильнее было бы называть христовщину, скопчество и близкие им секты «не просто мистическими, а „мистико“-экстатическими“ или прямо „экстатическими“»[2]. Впрочем, здесь я также предпочитаю следовать традиционной номенклатуре — просто чтобы не создавать терминологической путаницы.

Наконец, о термине «секта». Не без усердной помощи идеологии православного фундаментализма это понятие приобрело в отечественной традиции XIX—XX вв. более или менее негативные коннотации. Кроме того, под «сектой» у нас обычно понимается некая социальная организация религиозных диссидентов, противопоставляющих себя господствующей религии. Я употребляю этот термин вне каких-либо оценочных значений и не вношу в него устойчивого социологического смысла. Граница между «сектантами» и «не сектантами» в массовой деревенской и городской культуре России XVIII — начала XX в. зачастую пролегает не на уровне каких бы то ни было общественных структур: обычно мы опознаем ее на основании различий в религиозных практиках и формах повседневного поведения, специфических типов идеологии и фольклорных текстов.

Основная задача настоящей работы состоит в описании (как синхронном, так и диахронном) и анализе (функциональном и структурно-типологическом) устойчивых форм традиционной культуры христовщины и скопчества с преимущественным вниманием к религиозному фольклору этих движений.

За последние десятилетия научная парадигма фольклористики (как дисциплины, изучающей традиционные формы словесности) претерпела значительные изменения. Это касается и предметной сферы, и методического арсенала дисциплины. В современных исследованиях фольклор интерпретируется не столько в качестве эстетического феномена, сколько в качестве пространства текстов, выполняющих ряд важнейших социальных, когнитивных и идеологических функций, не выходя при этом за рамки повседневного обихода общественной группы. Соответственно расширился и перечень социокультурных сфер, где обнаруживаются явления «фольклорного» характера. Одна из таких сфер — религиозные практики, формы повседневной религиозной деятельности, не подлежащие прямому контролю со стороны репрессивных социальных институтов.

Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

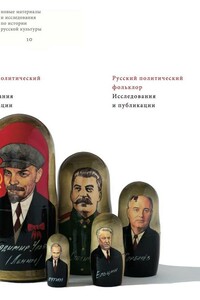

В сборник «Русский политический фольклор», подготовленный учеными Санкт-Петербурга и Москвы, вошли исследования и публикации, посвященные массовому восприятию политических событий и процессов XIX – начала XXI века. Издание включает работы о политических легендах и анекдотах, тюремных песнях и рукописной сатирической поэзии, советской цензуре в области фольклористики и политических мифах современного православия. Материалы массовой культуры и различные формы устных нарративов, исследованные в сборнике, позволяют по-новому взглянуть на «структуры большой длительности», характерные для российского общества Нового и Новейшего времени.

Рассуждения о концептах болезни и здоровья, нормы и патологии, диагностики и терапии применительно к истории культуры вообще и русской культуры в частности неизбежно подразумевают выход за пределы сугубо естественно-научного подхода к истории медицины. Здесь возникает несколько взаимосвязанных вопросов методологического характера.В этой статье речь пойдет о русском спиритизме и его довольно своеобразном соотношении с русской же литературной традицией. Культурная практика спиритизма, получившая в XIX веке широкое распространение на Западе и в России, может быть соотнесена с историей медицины и генетически, и типологически.

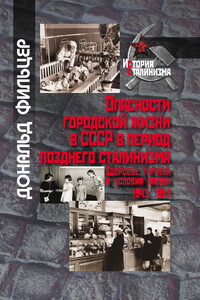

Перед вами первое подробное исследование норм жизни населения России после Второй мировой войны. Рассматриваются условия жизни в городе в период сталинского режима. Основное внимание уделяется таким ключевым вопросам, как санитария, доступ к безопасному водоснабжению, личная гигиена и эпидемический контроль, рацион, питание и детская смертность. Автор сравнивает условия жизни в пяти ключевых промышленных районах и показывает, что СССР отставал от существующих на тот момент норм в западно-европейских странах на 30-50 лет.

В книге воспоминаний заслуженного деятеля науки РФ, почетного профессора СПбГУ Л. И. Селезнева рассказывается о его довоенном и блокадном детстве, первой любви, дипломатической работе и службе в университете. За кратким повествованием, в котором отражены наиболее яркие страницы личной жизни, ощутимо дыхание целой страны, ее забот при Сталине, Хрущеве, Брежневе… Книга адресована широкому кругу читателей.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Монография впервые в отечественной и зарубежной историографии представляет в системном и обобщенном виде историю изучения восточных языков в русской императорской армии. В работе на основе широкого круга архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы эволюции системы военно-востоковедного образования в России, реконструируется история военно-учебных заведений лингвистического профиля, их учебная и научная деятельность. Значительное место в работе отводится деятельности выпускников военно-востоковедных учебных заведений, их вкладу в развитие в России общего и военного востоковедения.

Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.

Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.