Грустный вальс - [2]

Зоя мне говорит:

– Ну что… студент прохладной жизни… изволили явиться…

А я стою как дурак и молчу, а сам все продолжаю смотреть на вырез; а стоит мне его только представить – и я начинаю терять чувство времени,

а также ощущение пространства. (А когда еще летели над Омском, то, уткнувшись в иллюминатор, передвинул на восемь часов стрелки, как будто уже Магадан, все витал в облаках; и когда расстегнули ремни, надо уже выходить, а у меня впереди торчит, как-то все-таки неудобно, люди; и когда покупал в гастрономе водку, все тоже витал, и даже когда шел по городу мимо памятника Владимиру Ильичу.)

– Явился… не запылился… – Точно доставив сбежавшего из-под стражи преступника, Зоя меняет интонацию, и, опережая всех остальных, еще не успевших переварить эту новость, Нина Ивановна хлопает в ладоши:

– Толька… приехал… – В каком-то радостном изумлении чуть ли не с шепота Нина Ивановна уже не укладывается в октаву (наверно, все-таки не зря меня заставляли играть в музыкальной школе гаммы), и по градусу достигнутой ноты угадывается, что гуляют с одиннадцати утра.

(Та самая, помнишь, из Зоиной бригады. У них там на заводе сплошная “родня”, и все обо всех все знают, у кого какой “болт”. Например, короткий и толстый; или наоборот – тонкий и длинный.

Мне Зоя сама рассказывала, как у ихнего начальника цеха.

Я у Зои спросил:

– Ну и как?

Зоя засмеялась:

– Все равно что гвоздем.

А еще бывает винтом. Это уже рассказывала Нина Ивановна. Как у ихнего фрезеровщика. И говорит, что ничего. Приятно. Только немного щекотно. Но больше всего Нина Ивановна любит “опыляться по утрянке”.)

Если придерживаться паспортных данных, то Нина Ивановна должна отмечать день своего рождения раз в четыре года: она родилась 29 февраля. Но Нина Ивановна с этой ошибкой природы мириться не желает и, наперекор календарю, устраивает себе именины гораздо чаще: по субботам и по воскресеньям вместе со всей страной и по скользящему графику в будни. Но иногда все дни недели сливаются в один сплошной праздник, и после каждого такого “заплыва” у Нины Ивановны под глазом красуется фингал.

Нина Ивановна приехала в Магадан из Молдавии и, будучи еще двенадцатилетней девчушкой, сумела склонить к сожительству сорокалетнего гуцула. Так что на фоне своей сентиментальной подруги Зоя напоминает еще не распустившийся бутон. (Когда я пишу о Бродском, то, сравнивая его с Высоцким, охватываю небом всю землю. А когда пишу о Зое, то, сравнивая ее с Ниной Ивановной, затягиваю небо в пруд. И в синеве отражения в самой глубине угадывается омут.)

Перегнувшись через весь стол, тянет мне руку сидящий рядом с Ниной Ивановной Витенька. Витенька – ее кавалер и уже отмантулил два срока – не то за хулиганство, не то за бандитизм. Но читает “Диалоги” Платона и знает чуть ли не наизусть все сны Версилова из “Подростка”. Он как-то Зое сказал, что в Магадане я единственный человек, с кем ему интересно поговорить.

В лагере Витеньку за его начитанность прозвали Монахом. И его там уважали. Там ведь кто сапожничает, а кто педрила. А вот Витенька читал книжки.

И теперь на всей Колыме он, пожалуй, самый образованный человек.

Я привез Витеньке в подарок “Милицейский протокол”. В Магадане его еще никто не слышал.

Витенька от Высоцкого фонареет. В особенности когда слушает “Дайте собакам мяса”. Он меня эту песню обычно заставляет прокручивать по нескольку раз. Высоцкий поет: “Мне вчера дали свободу – что я с ней делать буду?…” А Витенька засосет очередной стакан и плачет. Потом как звезданет по столу кулаком. Или рванет скатерть. Нина Ивановна с Зоей все подбирают, а я Витеньку успокаиваю.

А когда с ним ведем диспут об экзистенциализме, то Зоя все над нами смеется:

– Ну ты, – улыбается, – Кюмю… Давай, что ли, наливай!

Досадуя на вынужденный простой, с гармошкой наизготове озабоченно осклабился Павлуша. Павлуша – наш сосед по бараку и по совместительству мой “внештатный сотрудник”. Но в такую минуту об этом как-то не хочется вспоминать.

(Однажды я, правда, не выдержал и его прищучил. Уж больно, думаю, подозрительно: все угощает да угощает, и все “Агдам” да “Агдам”. Наверно, решил, не к добру. Ну и прижал его после второй бутылки к стенке.

– Ну признайся, – говорю, – Паш, а Паш… мы же свои, – улыбаюсь, – люди… Ну признайся, – повторяю, – что стучишь… да я… – и хлопаю его по плечу, – да я и не обижусь…

Другой бы на его месте после таких слов сразу же отвернул мне тыкву: ведь шуточное ли дело – стукач! А он размазал сопли – и как с гуся вода.

– Да ты это, – говорит, – че… да ты это… – шмыгает носом, – брось…

А сам все продолжает моргать. И мне его даже как-то сделалось жалко.

– Ты, – говорю, – на меня, Паш, не обижайся… – Я это, – улыбаюсь, – так. Пошутил.

И после этого случая мы с ним даже еще сильней задружились.)

…И вот я все стою и никак не могу сообразить, что лучше: выставить все сразу или растянуть на несколько приемов сюрприз. И, покамест соображал, как-то и сам не заметил, что уже выставляю все сразу. Но на столе все сразу не поместилось, и часть бутылок (ломясь от продуктов питания, холодильник был уже и так перегружен) пришлось поставить на подоконник. Все одобрительно переглянулись, и Нина Ивановна засмеялась:

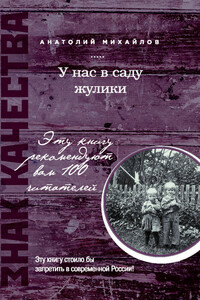

Уже само название этой книги выглядит как путешествие в заманчивое далеко: вот сад, подернутый рассветной дымкой, вот юные жулики, пришедшие за чужими яблоками. Это образы из детства героя одной из повестей книги Анатолия Михайлова.С возрастом придет понимание того, что за «чужие яблоки» – читай, запрещенные цензурой книги и песни, мысли и чувства – можно попасть в места не столь отдаленные. Но даже там, испытывая страх и нужду, можно оставаться интеллигентом – редким типом современного человека.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.