Григорьев - [7]

Получив приказ, командир бригады с командирами дивизионов произвели рекогносцировку местности, выбрали огневые позиции и определили пути подъезда к ним.

Начальник артиллерийского снабжения бригады капитан М. Г. Брагин, умело используя вверенный ему автотранспорт, обеспечил подвоз реактивных снарядов поближе к огневым позициям, практически на передовую.

Ночью, сгибаясь под тяжестью стокилограммовой массы снаряда, иногда ползком по болоту или по колено в воде, бойцы доставляли все необходимое на огневые позиции и готовились к залпу. Если учесть, что одновременный залп бригады состоял из 684 снарядов, то общий вес одного залпа насчитывал более 60 тонн. К этому нужно добавить вес станков-рам с подрамниками и сошниками. И всю эту многотонную массу металла и снарядов необходимо было поднести на руках в течение одной ночи на огневой рубеж.

Хорошо проведенная подготовка, желание всего личного состава выполнить свой воинский долг обеспечили успешное решение поставленной задачи, и к установленному командованием сроку все дивизионы были готовы к ведению огня.

19 марта 1943 года в 8.12 утра прогрохотал первый залп гвардейских минометов 7-й бригады. В течение 6–8 минут по врагу было выпущено 663 реактивных снаряда, которые точно накрыли цель и проложили путь пехоте. Так, залпом гвардейских минометов началась Карбусельская операция.

День первого залпа и стал днем рождения 7-й гвардейской, первой страницей ее славного боевого пути. Залпом бригады было уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, до 20 огневых точек, разрушено около 30 дзотов. После каждого проведенного залпа всегда составлялся акт о его результатах за подписью двух сторон: представителя бригады и представителя поддерживаемой воинской части. Акт обычно подписывал сам комбриг.

После артиллерийской подготовки, которая продолжалась 2 часа 35 минут, части 374-й стрелковой дивизии почти без всякого сопротивления прорвали передний край обороны противника и, углубившись на 3–4 километра, достигли Карбусели и подошли к железной дороге Кириши — Мга.

В приказе по 7-й ОГМБ № 011 от 23 марта по поводу первого боя М. Г. Григорьев отмечал: «Несмотря на небольшой боевой опыт, вновь сформированная бригада в боях с немецкими оккупантами показала неплохие результаты. 19 марта вместе с частями 8-й армии, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего и приказ командующего Волховским фронтом по разгрому Мгинско-Синявинского укрепленного района с мощной группировкой противника, бойцы и командиры с энтузиазмом боролись за выполнение поставленной боевой задачи по прорыву укрепленной полосы противника на участке 374-й стрелковой дивизии, в результате чего наша пехота имела успех. Это еще раз подтверждает, что наше оружие является самым мощным и надежным средством при прорыве укрепленной полосы обороны противника. В этих боях отличились подразделения гвардии капитанов И. С. Косова и Б. А. Белова, где командный состав показал свою организованность и умелое руководство своими подразделениями…»

Все участники первого боя проявили беспримерное мужество, но и среди них появились настоящие герои, о которых с восхищением и уважением заговорили в бригаде.

Помощник командира первой батареи 509-го дивизиона лейтенант Алексей Кузьмич Дорожкин был, что называется, душой подразделения. Во время залпа он находился недалеко от пусковых установок, по которым противник открыл огонь. Вражеские снаряды стали разрываться между рамами, и осколком были перебиты электропровода. Нависла угроза срыва залпа. Лейтенант А. К. Дорожкин понял это и, не раздумывая, бросился восстанавливать перебитую электросеть, не обращая внимания на рвущиеся снаряды. Осколком Алексею оторвало два пальца правой руки, хлынула кровь. Но мужественный офицер не покинул огневую позицию, а продолжал устранять повреждения. И только после того как электропроводка была исправлена и с установок батареи сошли все мины, Алексей обратился за медицинской помощью. Он был первым воином в составе бригады, награжденным орденом Красной Звезды.

Аналогичный случай произошел и на огневой позиции 574-го дивизиона, где под огнем противника перебитый электропровод восстановил электротехник лейтенант В. А. Алин, за что был награжден медалью «За отвагу».

Через четыре дня после первого залпа, 23 марта, 512-й и 574-й дивизионы нанесли удар по укреплениям врага в районе деревни Вороново. Выпущенными 564 снарядами была уничтожена батарея шестиствольных минометов немцев, разрушены их укрепления и нанесен большой урон живой силе противника. В этом бою особенно отличился 574-й дивизион. А месяцем позже он вновь показал пример выполнения воинского долга. Получив приказ о переезде на новые огневые позиции, командир дивизиона капитан С. Бракин умело организовал марш и 23 апреля в 2 часа ночи скрытно, используя рельеф местности и редкий лес, занял огневые рубежи в восьмистах метрах от переднего края противника. Позднее немцы обнаружили появление дивизиона и стали усиленно обстреливать его позиции. Но это уже не могло остановить боевой порыв гвардейцев. К установленному командованием сроку дивизион был готов к открытию огня. Под непрерывным обстрелом артиллерии и минометов врага гвардейцы, готовые в любую минуту устранить возможные повреждения, зорко следили за состоянием установок. Разрывом снаряда была перебита электропроводка во второй батарее. Электротехник батареи старший лейтенант И. Г. Бадулин и сержант А. Я. Кадыков, невзирая на разрывы снарядов и мин, пренебрегая опасностью, бросились к перебитым проводам и в считаные минуты устранили повреждения в электросети. В ходе боя А. Я. Кадыков был ранен и ему приказали покинуть огневую позицию. Раненый сержант отказался это сделать и, превозмогая боль, продолжал устранять повреждения. После производства залпа А. Я. Кадыков обнаружил, что отдельные мины не сошли с установок, и он, переползая от одной установки к другой, подключал эти мины к сети, обеспечивая их выпуск. За этот смелый поступок сержант А. Я. Кадыков был награжден орденом Красной Звезды.

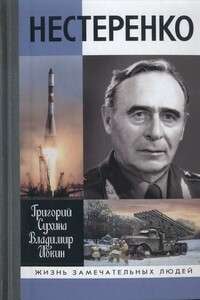

Одним из выдающихся достижений России в XX веке стало создание ракетной техники, позволившей нашей стране надежно защитить свою безопасность и совершить эпохальный прорыв в космос. Имена ученых, инженеров, организаторов производства, трудившихся над осуществлением ракетного проекта, лишь недавно стали известны после снятия с них режима секретности. Среди них и герой этой книги — генерал-лейтенант Алексей Иванович Нестеренко (1908–1995). Опытный артиллерист, участник Великой Отечественной войны, впервые применивший в бою знаменитые «катюши», в 1955 году стал строителем полигона Байконур, руководил пуском первой советской баллистической ракеты и первого в мире искусственного спутника Земли.

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

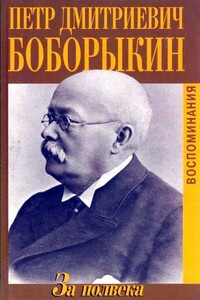

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

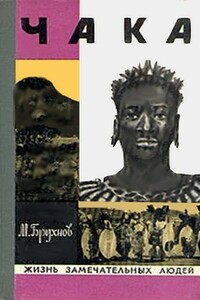

Огромное личное мужество, блестящий организаторский и полководческий талант позволили Чаке, сыну вождя небольшого племени зулу, сломить раздробленность своего народа. Могущественное и богатое государство зулусов с сильной и дисциплинированной армией было опасным соседом для английской Капской колонии. Англичанам удалось организовать убийство Чаки, но зулусский народ, осознавший благодаря Чаке свою силу, продолжал многие десятилетия неравную борьбу с английскими колонизаторами.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.