Григорьев - [5]

В марте 1942 года на базе 5-го начал формироваться новый 1025-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности, в который М. Г. Григорьев был назначен первым помощником начальника штаба и допущен к временному исполнению должности.

В мае 1942 года Григорьев отзывается в распоряжение Управления кадров артиллерии Красной Армии. Член военного совета артиллерии поручает ему проверку состояния учебного процесса в дивизионе резерва офицерского состава в Южно-Уральском военном округе.

После выполнения этого задания, в июле 1942 года Михаил Григорьевич возвращается в Управление кадров артиллерии Красной Армии и получает назначение на должность командира 85-го отдельного гвардейского минометного дивизиона (катюш). В этом же месяце он вместе с дивизионом убывает на Калининский фронт, где подразделение принимало участие в боях 30-й и 31-й армий Калининского фронта в районе города Ржева.

В сентябре 1942 года Григорьеву присвоено воинское звание капитан.

С Калининского фронта дивизион перебрасывают на Волховский, а затем в октябре 1942 года снова на Калининский фронт. В 1942 году в боях за город Великие Луки капитан Григорьев был тяжело контужен.

В декабре 1942 года на базе ряда отдельных дивизионов на Калининском фронте была сформирована 10-я гвардейская минометная бригада. Капитан М. Г. Григорьев назначен заместителем командира этой части. В январе 1943 года бригада была переброшена на Волховский фронт и принимала участие в боях по прорыву блокады Ленинграда.

В феврале 1943 года, в районе деревни Бабаново Мгинского района Ленинградской области, оперативная группа гвардейских минометных частей Волховского фронта на базе 509-го и 512-го отдельных гвардейских минометных дивизионов приступила к формированию 7-й гвардейской минометной бригады в составе 509, 512, 573 и 574-го минометных дивизионов. К этому времени 509-й и 512-й гвардейские минометные дивизионы уже принимали участие в боевых действиях на Брянском и при прорыве блокады Ленинграда на Волховском фронтах.

Я спрашивал у нескольких офицеров в звании полковника: «А как вообще вы представляете себе минометный залп?» Почти все ответы были идентичными и основывались на кадрах фронтовой кинохроники: «Подъехали, прицелились, «пульнули» по врагу и быстренько оставили огневую позицию». Таков упрощенный взгляд у офицеров. Что тут говорить о младшем поколении, которое Великую Отечественную представляет себе только по кинофильмам?

Поэт-фронтовик Михаил Кульчицкий в 1942 году написал: «Война ж совсем не фейерверк, а просто — трудная работа…» Для личного состава многих минометных частей бой — это прежде всего каторжный труд. Считаю необходимым пояснить, что представляла собой минометная бригада, на вооружении которой находились реактивные снаряды М-30.

В июне 1942 года на вооружение Советской Армии были приняты реактивные снаряды М-30 и М-20 и тем самым положено начало созданию тяжелой полевой реактивной артиллерии. Хотя официально термин «тяжелая полевая реактивная артиллерия» никто не устанавливал, на практике он применялся в отношении частей, вооруженных реактивными снарядами М-30, М-31 и М-31-12, для отличия их от частей с реактивными снарядами М-8 и М-13. Разница состояла в том, что последние решали огневые задачи, типичные для легкой полевой артиллерии, а части М-30, например, решали огневые задачи, типичные для тяжелой полевой артиллерии. Новые снаряды обладали значительно большим весом и более мощным фугасным действием, обеспечивавшим возможность надежного поражения огневых средств и живой силы противника, укрытых в прочных оборонительных сооружениях полевого типа. Это был ответ на запросы фронтов в связи с переходом наших войск к наступательным действиям.

Снаряд М-30 имел калибр 300 миллиметров, вес — 72 килограмма, (а с укупоркой — более 100 килограммов), вес разрывного снаряда — 28,9 килограмма, дальность стрельбы — 2800 метров, и обладал высокой точностью — отклонения по дальности не превышали 30 метров и по направлению не более 20 метров. Для стрельбы снарядами М-30 были сконструированы специальные станки — рамы М-30. На них для стрельбы в первое время укладывалось четыре снаряда М-30 в специальной укупорке.

Для стрельбы снарядом М-30, обладавшим специфическими особенностями (малая дальность стрельбы, трудоемкость работ по подготовке к залпу и т. д.), необходимо было иметь специально обученные части. Первоначально формировались дивизионы трехбатарейного состава (по 96 рам М-30 в каждом дивизионе). Позже практика боевого применения показала, что наличие в составе подразделения такого большого количества рам создает значительные трудности при выборе и оборудовании огневых позиций, в подвозе боеприпасов, так как транспорт дивизиона не мог поднять в один рейс и половины дивизионного залпа. Поэтому перешли к формированию подразделений М-30 в составе двух батарей по 24 рамы в каждой, соответственно в дивизионе — 48 рам.

Дивизионы стали более подвижными, значительно упростились управление ими, выбор и оборудование огневых позиций, а также подготовка подразделений к открытию огня.

Но вместе с тем значительно уменьшилась плотность огня дивизионного залпа. Для создания необходимой плотности огня на поражаемой площади нужно было уже сосредоточивать огонь трех-четырех дивизионов. Поэтому первоначально их стали временно объединять в полки четырехдивизионного состава.

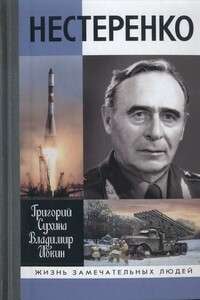

Одним из выдающихся достижений России в XX веке стало создание ракетной техники, позволившей нашей стране надежно защитить свою безопасность и совершить эпохальный прорыв в космос. Имена ученых, инженеров, организаторов производства, трудившихся над осуществлением ракетного проекта, лишь недавно стали известны после снятия с них режима секретности. Среди них и герой этой книги — генерал-лейтенант Алексей Иванович Нестеренко (1908–1995). Опытный артиллерист, участник Великой Отечественной войны, впервые применивший в бою знаменитые «катюши», в 1955 году стал строителем полигона Байконур, руководил пуском первой советской баллистической ракеты и первого в мире искусственного спутника Земли.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.