Город в долине - [7]

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.

Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался с 1985 по 1994 год и был опубликован в 1998 году в издательстве «Мартис» в Москве.Соблазн написать к нему теперь, через десять лет, предисловие довольно велик. За десять лет многое изменилось и прежде всего сам автор.Тем не менее я от этого соблазна воздерживаюсь. Текст должен говорить сам за себя, комментарии к нему излишни.

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии… Четвертый роман Алексея Макушинского, продолжающий его предыдущие книги, показывает автора с неожиданной стороны. Мир останавливается – в медитации, в фотокадре – и затем опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу, и если да, то к какому? Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка. Содержит нецензурную брань!

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мачей Малицкий вводит читателя в мир, где есть всё: море, река и горы; железнодорожные пути и мосты; собаки и кошки; славные, добрые, чудаковатые люди. А еще там есть жизнь и смерть, радости и горе, начало и конец — и всё, вплоть до мелочей, в равной степени важно. Об этом мире автор (он же — главный герой) рассказывает особым языком — он скуп на слова, но каждое слово не просто уместно, а единственно возможно в данном контексте и оттого необычайно выразительно. Недаром оно подслушано чутким наблюдателем жизни, потом отделено от ненужной шелухи и соединено с другими, столь же тщательно отобранными.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».

Приключение можно найти в любом месте – на скучном уроке, на тропическом острове или даже на детской площадке. Ведь что такое приключение? Это нестись под горячим солнцем за горизонт, чувствовать ветер в волосах, верить в то, что все возможно, и никогда – слышишь, никогда – не сдаваться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Переписка двух известных писателей Сергея Есина и Семена Резника началась в 2011 году и оборвалась внезапной смертью Сергея Есина в декабре 2017-го. Сергей Николаевич Есин, профессор и многолетний ректор Литературного института им. А. М. Горького, прозаик и литературовед, автор романов «Имитатор», «Гладиатор», «Марбург», «Маркиз», «Твербуль» и многих других художественных произведений, а также знаменитых «Дневников», издававшихся много лет отдельными томами-ежегодниками. Семен Ефимович Резник, писатель и историк, редактор серии ЖЗЛ, а после иммиграции в США — редактор и литературный сотрудник «Голоса Америки» и журнала «Америка», автор более двадцати книг.

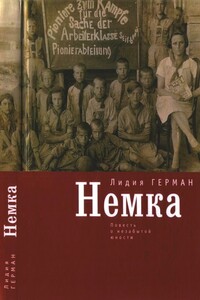

Первоначально это произведение было написано автором на немецком языке и издано в 2011 г. в Karl Dietz Verlag, Berlin под заглавием «In der Verbannung. Kindheit und Jugend einer Wolgadeutschen» (В изгнании. Детство и юность немки из Поволжья). Год спустя Л. Герман начала писать эту книгу на русском языке.Безмятежное детство на родине в селе Мариенталь. Затем село Степной Кучук, что на Алтае, которое стало вторым домом. Крайняя бедность, арест отца, которого она никогда больше не видела. Трагические события, тяжелые условия жизни, но юность остается юностью… И счастье пришло.

В новую книгу Эрики Косачевской вошли «Ночь Патриарха» — роман-эссе, давший название книге, автобиографическая повесть «Осколки памяти» и рассказ «Мат», написанный в ироническом духе.

Остросюжетный роман «Тигр в стоге сена» имеет подзаголовок «Робин Гуд по-советски». Его главный герой – директор крупного предприятия – понимает, что система порочна, и вступает с ней в неравную борьбу.