Горная долина - [2]

Меланезийцы живут преимущественно в прибрежных районах Новой Гвинеи, причем наиболее крупные группы их сосредоточены в районе залива Юон и по течению реки Маркхем, а также к северо-западу от города Порт-Морсби. Кроме того, меланезийцев много па прилегающих к Новой Гвинее островах: они составляют все население о-вов Адмиралтейства, почти все население архипелага Луи-зиада и о-ва Новая Ирландия, значительную часть населения Новой Британии и т. д. Меланезийцы подразделяются на отдельные этнические общности, подавляющее большинство которых очень малочисленно. Наиболее крупная среди них — толан — насчитывает 35 тыс. человек.

Что же касается папуасских народов, то еще недавно в науке существовало мнение, что они говорят на языках, совершенно неродственных между собой. В настоящее время, после серии обстоятельных лингвистических исследований, подобные представления были в значительной степени поколеблены. Оказалось, что имеются крупные группировки близких друг другу папуасских языков, причем наиболее крупная из них — надсемья языков нагорья восточной Новой Гвинеи — объединяет 735 тыс. человек. Надсемья эта включает (Пять языковых семей: восточную (гадсуп-ауйяна-аватаирора; 30 тыс.; распространена в восточной части округа Восточное нагорие), восточно-центральную (генде-сиане-гахуку-камано-форе; 152 тыс.; центральная часть того же округа), центральную (хаген-вагхи-джими-чимбу; 286 тыс.; северо-запад округа Восточное нагорье и восточная часть округа Западное нагорье), западно-центральную (энга-хули-поле-виру; 253 тыс.; центральная часть округа Западное нагорье и большая часть округа Южное нагорье), западную (дуна; 14 тыс.; крайний запад округов Западное и Южное нагорье). Выяснилось, таким образом, что три округа нагорья, общая численность жителей которых составляет две пятых населения всего административного объединения Папуа-Новая Гвинея, населены сравнительно близкими друг к другу народами. Исследователи также встретили в этом районе Новой Гвинеи довольно крупные (по масштабам страны) этнические и языковые общности, насчитывающие по нескольку десятков тысяч человек, например энга (110 тыс.), чимбу или куман (60 тыс.), хаген (59 тыс.), хули (40 тыс.), вагхи (34 тыс.), менди (34 тыс.), камано (31 тыс.), га-вигл (31 тыс.).

В периферийных, прибрежных округах восточной Новой Гвинеи крупных этнических групп |.чет. Самой значительной этнической общностью в этих районах является, пожалуй, папуасская группа бои-кин (22 тыс.), расселенная в округе Сепик в западной части подопечной территории.

В антропологическом отношении почти все местное население Папуа — Новой Гвинеи относится к меланезийской расе. Характерными чертами этой расы являются темная кожа, темная окраска волос и радужины глаз, курчавые волосы, широкий нос, толстые губы, прогнатизм, т. е. особенности, специфичные и для негроидов. Многие жители Меланезии настолько сходны с неграми, что отличить их от последних затруднительно даже для специалиста. Пожалуй, наиболее заметной чертой, отличающей всю меланезийскую расу от негроидов, является большая волосатость. Впрочем, меланезийская раса не вполне однородна и подразделяется на ряд антропологических типов. Весьма специфичен, например, папуасский антропологический тип, широко распространенный на Новой Гвинее и выделяющийся крючковидной формой носа.

К моменту появления европейцев у новогвинейцев (как папуасов, так и меланезийцев) господствовал первобытнообщинный строй, обнаруживавший уже некоторые признаки разложения. Основной социальной ячейкой была община, ядро которой составляли представители одного или нескольких родов (преобладал отцовский род, однако у некоторых групп меланезийцев бытовал материнский род); помимо членов основного рода или основных родов община включала также лиц, пришедших из других родов в результате заключенных браков. Племена существовали, однако постоянной племенной организации еще не было.

Хозяйство было в основном натуральным, хотя в некоторых районах обмен получил значительное развитие. В большинстве случаев основным занятием населения было палочное земледелие. Из земледельческих культур возделывались ямс, таро, батат, широко было развито также выращивание плодовых деревьев: кокосовой и саговой пальм, банана, хлебного дерева и т. д. Земледелие носило весьма трудоемкий характер. Широко практиковалась подсека. Орудия делались из дерева или камня (главное из них — каменный топор). Металла новогвинейцы фактически не знали (если не считать бронзовых топоров, которые спорадически завозились из Индонезии). В расчистке участка и подготовке его для посадки растений участвовало все взрослое население (иногда и дети), в самой же посадке и уходе за растениями — преимущественно женщины. Наиболее трудоемкие работы выполнялись всей общиной, основная же хозяйственная деятельность велась в рамках семьи или группы родственных семей.

Разведение скота в хозяйстве папуасов и меланезийцев большой роли не играло. Единственными домашними животными были свинья, курица и собака.

В районах, примыкавших к морю, главным занятием населения было рыболовство.

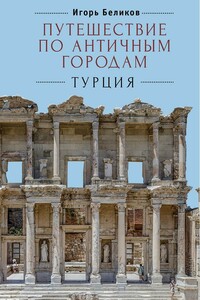

Книга открывает для читателей мир истории, архитектуры и культуры античных греко-римских городов, расположенных в западной части современной Турции. Вместе с автором вы побываете в античных городах, оказавших очень сильное влияние на развитие европейской цивилизации, таких как Милет, Эфес, Пергам, Сарды, Приена, Афродисиас и др. Детальное, яркое описание позволит читателю ощутить себя современником исторических личностей, тесно связанных с этим регионом — Фалеса, Фемистокла, Аристотеля, Гераклита, Александра Македонского, Марка Антония, римских императоров Адриана, Траяна, Марка Аврелия, первых апостолов, пройтись по тем же улицам, по которым ходили они, увидеть места, описанные в самых известных древнегреческих мифах и трудах античных историков и писателей.

В книге описывается путешествие, совершенное супругами Шрейдер на автомобиле-амфибии вдоль Американского континента от Аляски до Огненной Земли. Раздел «Карта путешествия» добавлен нами. В него перенесена карта, размещенная в печатном издании в конце книги. Для лучшей читаемости на портативных устройствах карта разбита на отдельные фрагменты — V_E.

Аннотация издательства: «Автор этой книги — ученый-полярник, участник дрейфа нескольких станций «Северный полюс». Наряду с ярким описанием повседневной, полной опасностей жизни и работы советских ученых на дрейфующих льдинах и ледяных островах он рассказывает об успехах изучения Арктики за последние 25 лет, о том, как изменились условия исследований, их техника и методика, что дали эти исследования для науки и народного хозяйства. Книга эта будет интересна самым широким кругам читателей». В некоторые рисунки внесены изменения с целью лучшей читаемости на портативных устройствах.

Заметки о путешествии по водному маршруту из Кронштадта в Пермь. Журналист Б. Базунов и инженер В. Гантман совершили его за 45 дней на катере «Горизонт» через Ладожское озеро, систему шлюзов Волго-Балта, Рыбинское водохранилище, по рекам Волге и Оке.

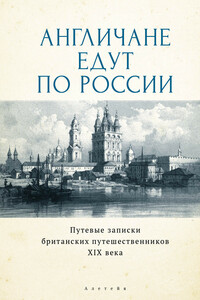

В этой книге впервые на русском языке публикуются путевые записки трех английских путешественников XIX в. Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали. Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России.

Автор этой книги врач-биолог посетил.) Мексику по заданию Министерства здравоохранения СССР и Всемирной организации здравоохранения для оказания консультативной помощи мексиканским врачам в их борьбе с малярией. Он побывал в отдаленных уголках страны, и это позволило ему близко познакомиться с бытом местных жителей-индейцев. Описание природы, в частности таких экзотических ландшафтов, как заросли кактусов и агав, различных вредных животных — змей, ядозуба, вампира, придает книге большую познавательную ценность.

В этой книге писатель Э. Брагинский, автор многих комедийных повестей и сценариев («Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи» и др.), передает свои впечатления от поездки по Индии. В живой, доступной форме он рассказывает о различных сторонах ее жизни, культуре, быте.

Опасная охота на тигров в Средней Азии и Казахстане, нападения этих хищников на людей и домашних животных, природа тугайных лесов и тростниковых джунглей, быт и нравы коренного населения — обо всем этом повествуют очерки, вошедшие в сборник «Мантык — истребитель тигров». В него включены произведения русских охотников натуралистов и писателей XIX в., а также статья, знакомящая с современными представлениями о тигре.

Сборник включает отрывки из путевых записок таджикских, русских, украинских и грузинских путешественников, побывавших в странах Африки с XI по 40-е годы XIX в.

Хроника мореплавании в Тихом океане изобилует захватывающими эпизодами, удивительными и нередко драматическими приключениями. Но в этой летописи история путешествия английского судна «Баунти» представляет собой, пожалуй, самую яркую страницу. Здесь нет необходимости излагать ход событий: читатель найдет превосходный рассказ об этом плавании в предлагаемой книге.