Гоголь - [123]

24 сентября — Гоголь в третий раз приезжает в Оптину пустынь, посещает старца Макария в скиту.

Около 27 сентября — Гоголь возвращается в Москву.

1 октября — Гоголь приезжает в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Вместе с отцом Феодором (Бухаревым) посещает студентов Московской духовной академии.

3 октября — Гоголь возвращается в Москву.

15 октября — Гоголь вместе с Аксаковыми смотрит в Малом театре «Ревизора».

5 ноября — на квартире гр. А. П. Толстого Гоголь читает московским писателям и артистам «Ревизора».

1852, январь — Гоголь работает над корректурами четырех томов второго издания своих сочинений. Встречается с И. К. Айвазовским.

26 января — кончина Е. М. Хомяковой.

7 февраля — Гоголь исповедуется и причащается Святых Христовых Тайн.

10 февраля — Гоголь просит гр. А. П. Толстого передать свои рукописи митрополиту Филарету, чтобы тот определил, что нужно печатать, а чего не следует.

Ночь с 11 на 12 февраля — Гоголь после продолжительной молитвы сжигает бумаги, среди которых, как полагают, была рукопись второго тома «Мертвых душ».

16 февраля — Гоголь приобщился Святых Тайн.

18 февраля — Гоголь исповедовался, причастился и соборовался.

20 февраля — граф А. П. Толстой созвал консилиум врачей, который принял решение лечить Гоголя насильно.

21 февраля в 8 часов утра — Гоголь умер. Накануне кончины он громко произнес: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!»

24 февраля — похороны Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря. На его надгробном памятнике высечена надпись из пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся».

1931, 31 мая — останки Гоголя перенесены на Новодевичье кладбище.

Важнейшие источники и пособия[48]

Собрание сочинений Н. В. Гоголя, по ред. Н. С. Тихонравова.

Собрание сочинений Н. В. Гоголя, из «Красной нивы», 1931.

Письма Н. В. Гоголя, ред. В. И. Шенрока, изд. Маркса. В 4 т.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Н. В. Гоголя. В 4 т. 1892—1897.

Николай М. (П. Кулиш). Записки о жизни Гоголя. В 2 т. 1855. Памяти В. А. Жуковского и Гоголя, под ред. Георгиевского, издание Академии наук. Вып. 3. 1909. Литературный музей. Цензурные материалы, под ред. А. С. Николаева, Ю. Г. Оксмана, 1921.

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. Собр. соч.

Анненков П. В. Литературные воспоминания, изд. «Академия», 1928.

Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания. Собр. соч.

Смирнова А. О. Автобиография, изд. «Мир», 1931.

Панаев И. И. Литературные воспоминания. Собр. соч.

Соллогуб В. А. Воспоминания, изд. «Академия».

Арнольди Л. И. Мое знакомство с Гоголем, «Русский вестник». Т. 37. 1862.

Тарасенков Л. Т. Последние дни жизни Гоголя, 1857.

Гоголь М. И. Автобиографическая записка, «Русский архив». IV. 1902.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни, изд. «Академия», 1933.

Белинский В. Г. 1) Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова; 2) Статьи о Гоголе, ГИЗ, 1923.

Чернышевский Н. Г. Очерки Гоголевского периода, ГИЗ.

Овсяннико-Куликовский. Гоголь, 1913.

Котляревский Н. А. Гоголь, 3-е изд., 1911.

Мережковский Д. С. Гоголь. Творчество, жизнь, религия.

Короленко В. Г. Трагедия великого юмориста. Собр. соч. Т. 2.

Брюсов В. Я. Испепеленный, 1910.

Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя, изд. «Основа».

Розанов В. В. Легенда о великом инквизиторе (статьи о Гоголе). Магическая страница у Гоголя, «Весы», VIII, 1909.

Баженов Н. И. Болезнь и смерть Гоголя, 1902.

Пыпин А. Н. Характеристика литературных мнений, 1909.

Венгеров С. А. Писатель-гражданин. Собр. соч. Т. 2. 1913.

Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Т. 1.

Проф. Ермаков. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя, ГИЗ.

Гершензон М. О. Исторические записки, 1910.

Анненский И. Ф. Книга отражений, 1906.

Мандельштам И. О характере Гоголевского стиля. Гельсингфорс, 1902.

Белый Андрей. Мастерство Гоголя, изд. ГИХЛ, 1934.

Слонимский А. Техника комизма у Гоголя, 1923.

Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель». Сборник. «Поэтика», 1919.

Тынянов Ю. Архаисты и новаторы, Достоевский и Гоголь, изд. «Прибой», 1929.

Коробка Н. И. Гоголь как романтик // «Образование», № 2, 1902.

«Гоголь». Сборник статей (А. В. Луначарского, Коробки, Войтоловского, Переверзева и др.), изд. «Никитинские субботники».

Каменев Л. Б. Гоголь и «Мертвые души», предисловие к изд. «Мертвые души», ГИХЛ, 1934.

Иллюстрации

Об издании

Воронский Александр Константинович

ГОГОЛЬ

Главный редактор А. В. Петров

Редактор Л. А. Барыкина

Художественный редактор А. В. Никитин

Технический редактор В. В. Пилкова

Корректоры И. В. Аветисова, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова

Сдано в набор 12.01.2009. Подписано в печать 21.04.2009. Гарнитура «Таймс». Тираж 3000 экз.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21.

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

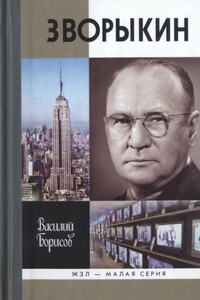

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

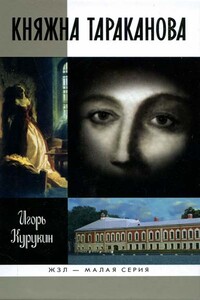

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

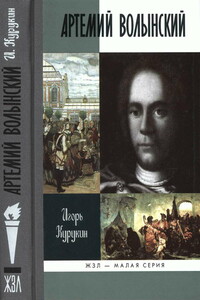

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.