Гоголь - [121]

В самом деле, до сих пор в Гоголе больше нераскрытого, чем раскрытого. Какие душевные тайны имел в виду Гоголь, говоря о своих сочинениях? К какому концу вел он своего Павла Ивановича Чичикова? Все ли понятно в «Вии», в «Страшной мести»? Что означает магический вызов колдуном души дочери Катерины? Почему Хома Брут не утерпел и взглянул? С какой стати «нос» Ковалева посещает Казанский собор?.. Почти в каждой вещи Гоголя действительно скрыта какая-то тайна. Его произведения напоминают утопленницу-мачеху из «Майской ночи»: тело прозрачное, светится, а внутри что-то черное. Что-то темное есть в образах Гоголя.

И в личной жизни повсюду тайны. Об отношениях Гоголя к женщине приходится ограничиваться догадками. Загадочны и непонятны многие его отношения к друзьям и знакомым. Его письма в смысле достоверности часто очень сомнительны. Иногда кажется, будто он составлен из лоскутков, он мозаичен и в то же время он поражает упорством, он человек одной цели, одного замысла. Люди, горячо любившие Гоголя, сплошь и рядом терялись в определениях, каков же он. С. Т. Аксаков с горечью признавался: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости»; но он же потом заявлял: «Признаю Гоголя святым».

…Странный человек… тяжелый, мрачный человек! Много в нем темного, неприятного. Об этом следует говорить открыто, несмотря на то, что и по сию пору есть пошляки, для которых главная прелесть знакомства с художником заключается в том, чтобы услышать что-нибудь об изнанке его жизни.

«Слыхали? ваш знаменитый романист, говорят, однажды едва не изнасиловал девочку, а критик, писавший возвышенные статьи о женщине, шлялся по публичным домам…» И глотает слюни, ерзает кадыком, и спешит взапуски сообщать «новость» следующему встречному знакомому. Этим людям в свое время прекрасно и гневно ответил еще Пушкин в одном из писем Вяземскому. Он писал, что они в подлости своей радуются унижению высокого, слабостям могущего. «Они в восхищении от всякой открытой мерзости: „он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».

Этим пошлякам и не снится та могучая буря, которая взметывается в душе таких писателей, как Гоголь. Эти писатели переживают гигантские внутренние события, перевороты, и самые отрицательные их свойства в них существуют как бы для того, чтобы показать вечную, неустанную и победоносную борьбу человека над тем, что он считает низким и недостойным себя. Для торжества человеческого гения над косным и стихийным надо говорить о пороках и провалах великих людей.

Много сравнений и сопоставлений невольно встает пред читателем, когда он склоняется над дивными страницами и думает об ужасной судьбе их творца. Но все эти и другие образы покрываются одним, самым страшным образом. Есть у Гоголя отрывок неоконченного романа о пленнике и пленнице, брошенных в подземелье. От запаха гнили там перехватывало дыханье. Исполинского роста жаба пучила свои страшные глаза. Лоскутья паутины висели толстыми клоками. Торчали человеческие кости. «Сова или летучая мышь была бы здесь красавицей». Когда стали пытать пленницу, послышался ужасный, черный голос: «Не говори, Ганулечка». Тогда выступил человек. «Это был человек… но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни только жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза…» Гоголь был этим кровавым банудристом-поэтом, с очами, слишком много видевшими. Это он вопреки своей воле крикнул новой России черным голосом: «Не выдавай, Ганулечка!»

За это с него живьем содрали кожу.

Основные даты жизни и творчества Н. В. Гоголя[46]

1809, 19 марта[47] в 9 часов вечера — в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских родился сын Николай.

22 марта — младенец Николай Гоголь-Яновский крещен в местной Спасо-Преображенской церкви.

1818—1819 — Гоголь учится в Полтавском уездном училище.

1820 — Гоголь живет в доме учителя латинского языка Полтавской гимназии Г. М. Сорочинского, берет у него уроки.

1821—1828 — Гоголь учится в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко.

1825, 31 марта — умер отец Гоголя В. А. Гоголь-Яновский.

1828, конец декабря — Гоголь прибыл в Санкт-Петербург.

1829, июнь — вышла в свет поэма «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов.

Ноябрь — Гоголь зачислен на службу в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел.

1830 — Гоголь служит канцелярским чиновником в Департаменте уделов.

Декабрь — знакомство с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, А. А. Дельвигом.

1831, 16 января — вышел четвертый номер «Литературной газеты», где напечатана статья «Женщина» (подпись: Н. Гоголь) — первое произведение писателя, появившееся в печати под его фамилией.

1831—1835 — Гоголь преподает историю в Патриотическом институте.

1831, 20 мая — знакомство с А. С. Пушкиным на вечере у П. А. Плетнева.

Начало сентября — вышла в свет первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

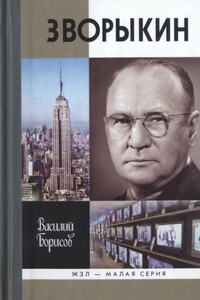

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

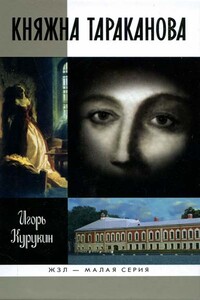

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

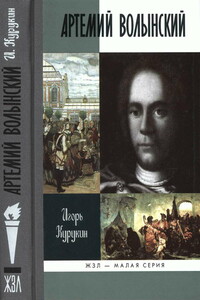

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.