Год чудес - [2]

Он стукнул копытом, однако уже не так норовисто. Неспешно – ноздри раздуваются, втягивая запах яблока и моей кожи, – он вытянул мощную шею и обратил ко мне морду. Теплые, мягкие, точно перчатка, губы коснулись моей ладони и захватили яблоко целиком. Я полезла в карман за вторым, но тут конь мотнул головой, брызнул сок. Он снова встал на дыбы, молотя копытами в воздухе, – миг был упущен. Бросив яблоко на пол, я выскользнула из стойла, затворила дверь и прислонилась к ней спиной, затем отерла с лица брызги слюны. Конюший взглянул на меня и возвратился к починке косы.

Право же, подумала я, проще облегчить участь бедному животному, чем его хозяину. Зайдя в дом, я услыхала, как священник меряет шагами комнату у себя наверху. Полы в доме старые и тонкие, и я без труда угадывала его передвижения по скрипу досок. Взад-вперед ходил он, взад-вперед, взад-вперед. Вот бы уговорить его спуститься, и пусть расхаживает себе по саду. Однажды я уже пыталась, но он так посмотрел на меня, будто ему предложили прогуляться по Уайт-Пику[1]. Когда я зашла за тарелкой, яблочные ломтики были на месте, нетронутые, побуревшие. Завтра начну отжимать сок для сидра. Мистер Момпельон, бывает, сделает глоток-другой, сам того не замечая, даже когда его невозможно уговорить поесть. И потом, не пропадать же целому погребу фруктов. Чего я больше не вынесу, так это запаха преющих яблок.

На исходе дня, возвращаясь из дома священника, я всегда иду через яблоневый сад на холме: на главной улице, неровен час, увидишь знакомое лицо. Мы столько пережили вместе, что уже нельзя пройти мимо с любезным «Добрый вечер!». А на большее у меня нет сил. Порой – впрочем, не так уж часто – сад возрождает в памяти иную, светлую пору. Воспоминания эти недолговечны, дробь отражений в ручье, увиденных мельком и унесенных в потоке горя нынешней нашей жизни. Теперь я никогда не чувствую себя как в прежние, счастливые времена. Но изредка что-то да заденет то место, где обитало счастье, легким взмахом, будто крылышко мотылька во тьме.

Летними вечерами, в яблоневом саду, закрыв глаза, я слышу детский лепет, шепот и смех, шуршанье листьев и топот. А по осени вспоминаю Сэма – сильного Сэма Фрита, который как-то схватил меня за талию и усадил на низкую ветку чахлого, узловатого деревца. Мне было всего пятнадцать. «Пойдешь за меня?» – спросил он. И отчего бы не пойти? Жизнь в отцовском доме была безрадостна. Отец любил хмельное больше, чем родных детей, однако это не мешало ему плодить их из года в год. Для мачехи, Эфры, я была прежде всего парой рук, помощницей в заботах о ее малышах. И все же это она встала на мою сторону, это ее слова склонили отца согласиться на брак. Он видел во мне ребенка, а не девицу на выданье. «Разуй глаза, муж мой, и взгляни на нее, – увещевала Эфра. – Во всей деревне ты один на нее не заглядываешься. Пускай лучше сочетается с Фритом, чем сношается с каким-нибудь молодцем, у кого хер тверже, чем характер».

Сэм Фрит был горнорабочим и трудился на собственной выработке. У него был чудесный маленький домик, а вот детей от покойной жены не было. У нас за этим дело не стало. Он подарил мне двоих сыновей за три года. Три славных года. Тут надо заметить, ибо многие чересчур юны, чтобы это помнить, что нас тогда не учили стремиться к счастью. Деревней заправляли пуритане, которых нынче так притесняют, что среди нас их почти не осталось. Все детство мы слушали пуританские проповеди в церквях с голыми стенами, из-за пуританских понятий о языческой скверне утихло веселье в день субботний и смолкли церковные колокола, исчез эль из трактиров и кружева с платьев, ленты с майского дерева и смех с улиц. А потому счастье, что принесли мне сыновья и безбедная замужняя жизнь, застигло меня врасплох, точно весенняя оттепель. Когда на смену ему вновь пришли невзгоды и уныние, я была ничуть не удивлена. Я спокойно отворила дверь той ужасной ночью, когда чадили факелы, воздух прорезаґли крики и лица мужчин были так черны, что казалось, будто у них нет голов. Сад способен оживить и это воспоминание, если не прерывать раздумий. С порога, с младенцем на руках, я наблюдала, как прыгают факелы, вычерчивая среди деревьев странные полосы света. «Не спешите, – шептала я. – Не спешите. Пока я не услышу слов, все это не по-настоящему». И они не спешили, взбирались на этот холм, словно на горную кручу. Но, как бы медленно они ни шли, вскоре все они стояли у моей двери, пихаясь и переминаясь с ноги на ногу. Самого крупного, приятеля Сэма, толкнули вперед. К башмаку у него прилипло месиво гнилого яблока. Странно замечать такое, но я, по видимости, смотрела в землю, чтобы не глядеть ему в лицо.

Сэма откапывали четыре дня. Вместо того чтобы отнести тело в наш дом, его сразу потащили к могильщику. Меня не хотели пускать к Сэму, но я не отступалась. Я была твердо намерена исполнить свой последний долг. Элинор Момпельон это знала. «Скажи им, чтобы пустили ее», – мягко обратилась она к священнику. Стоило ей заговорить, и дело было решенное. Она так редко о чем-либо просила. Майкл Момпельон кивнул, и они расступились, эти большие мужчины, пропуская меня к Сэму.

Наши дни, Сидней. Известный реставратор Ханна Хит приступает к работе над легендарной «Сараевской Аггадой» — одной из самых древних иллюстрированных рукописей на иврите.Шаг за шагом Ханна раскрывает тайны рукописи — и заглядывает в прошлое людей, хранивших эту книгу…Назад — сквозь века. Все дальше и дальше. Из оккупированной нацистами Южной Европы — в пышную и роскошную Вену расцвета Австро-Венгерской империи. Из Венеции эпохи упадка Светлейшей республики — в средневековую Африку и Испанию времен Изабеллы и Фердинанда.Книга открывает секрет за секретом — и постепенно Ханна узнает историю ее создательницы — прекрасной сарацинки, сумевшей занять видное положение при дворе андалузского эмира.

Когда весной 1666 года в деревне Им в графстве Дербишир начинается эпидемия чумы, ее жители принимают мужественное решение изолировать себя от внешнего мира, чтобы страшная болезнь не перекинулась на соседние деревни и города. Анна Фрит, молодая вдова и мать двоих детей, — главная героиня романа, из уст которой мы узнаем о событиях того страшного года.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

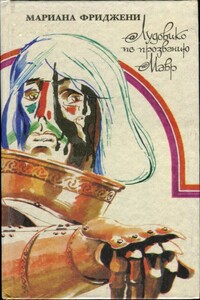

Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.