Год Барана. Макамы - [19]

— Ну да, вы же журналист. Оппозиционные статейки катаете.

— Не оппозиционные. Обычные статьи. О том, что в действительности происходит.

— Я и говорю — оппозиционные.

— Не хотите — не рассказывайте. Я ведь у него интервью успел взять. Вот так.

— И что он вам сказал?

В то февральское утро Москвич проснулся, задыхаясь от счастья. Непривычного, острого. Как решающий гол, после которого валишься со всеми в одну потную, радостно прыгающую кучу. В окне звенело нереальной синевой небо; рванул раму, чтобы наполнить этой мелодией комнату. Помучил собаку; она обслюнявила ему шею. Несколько раз отжавшись, прыгнул в душ; вода упала на него, размазывая волосы по лбу.

Поутюжил щеки электробритвой, сделал упражнения для языка. В запотевшем зеркале шевелилось розовое пятно, протер стекло, чтобы видеть язык лучше. Попинал тапок; несколько пассов… Так, так… Го-ол! Тапок улетел под кровать, потом достанет. Позавтракал ужином, ставшим вкуснее за ночь, глянул в телек: в Багдаде все спокойно. Рубашка, пиджак, плащ. Проверил запястье — часы на месте, полвосьмого, врут. Пока!

По дороге подкрутил часы — отставать стали. В Москве, наоборот, спешили.

На вахте достал из рубашки нагретое телом удостоверение. Потормошил кнопку лифта. Махнув, понесся по мраморной лестнице, удерживая себя от несолидного перепрыгивания через ступеньку. В кабинете долго не мог запихать себя за стол, хотя ожог счастья уже немного проходил…

А потом небо зазвенело по-настоящему. Вздрогнуло и посыпалось стекло.

Сыпалось, застревая в плотной лапше жалюзей.

Он почти не слышал звук взрыва. Стоял, медленно размазывая кровь по щеке.

В пустом окне качались жалюзи.

Над крышей Кабмина картофелиной завис дым.

Светило солнце, он зажмурился и вдруг увидел себя, в московском августе, перед пустым банком. С дверями банка тоже что-то случилось, они были на фотоэлементах, но почему-то закрывались, когда к ним подходили, а стоило отойти — гостеприимно распахивались. Он видел себя, как он стоит и наблюдает за этой паранойей, в руке покрывалась испариной ледяная бутылка пива, которого уже не хотелось, но он снова и снова прилипал губами к ледяному горлышку…

Вторым взрывом его толкнуло к стене.

В оседающей пыли дребезжал телефон.

— Да…

Внизу его уже ждали.

Пиджаки отливали синтетической радугой. Один из них был Куч. Серый, глядящий внутрь себя, в пиджак, в галстук. Утрамбовались в машину, не сразу захлопнули дверцу, мешало чье-то колено, не помнил чье… «Протрите лицо!» — «Что это было?..»

«Теракт», — ответили чьи-то губы рядом. И сжались в ниточку.

Москвич откинулся назад, насколько позволяли сдавившие его плечи. Стал глядеть в окно. Потом отвернулся: солнце. Много битого стекла. Ехали недолго, дольше базарили с милицией у въезда. Милиция глядела на них парализованными лицами и не хотела впускать. Из машины вышел Куч, сунул в нос удостоверение, потом ударил одного в форме. Тот отлетел и стек по бетонной стене. И остался сидеть, моргая вслед машине.

Въехали, остановились, дверца распахнулась; колено, ноги, мятые тела почти вывалились на асфальт. Мелкие голубые елочки и дистрофичные арчи. Людей ноль. Зашли во что-то мраморное, с темными мафиозными стеклами. Серое солнце пробивалось сквозь них и пачкало мертвым светом ковры. На секунду зажглось в стриженом, с искорками первой седины, затылке Куча.

Одно из министерств. Одно из многих, в которых министерствовал Дада. То он занимался мебелью и объяснял всем, какими должны быть диваны. То возглавил рыбное хозяйство и выступал по телеку с дохлой рыбой в руках. То через год, уже без рыбы, входил в МИД, и березки у входа шелестели над ним. Дада кивал: березки он одобрял, хотя они и были символом колониального прошлого. Хотя больше всего Дада любил елки, особенно почему-то голубую ель. Курируя лесное хозяйство (фотография на фоне бескрайних лесных просторов Узбекистана), Дада агитировал сажать эту несчастную голубую ель, сосну, на худой конец, арчу. Половина саженцев после первой же жары выгорала, но местные мастера кисти и пульверизатора научились так ловко их зеленить, что издали загримированные арчушки казались вполне зелеными, а вблизи Дада не разглядывал: дела, дела… Пропылит на служебной машине, благословит прищуром: хо-ош, хорошо елочки поднялись! И летит дальше под всполохи мигалок…

«Животнодух, — пояснил Куч. — В этом крыле — министерство животноводства, в этом — министерство духовности. Мы сейчас в духовности. Приемная на третьем».

Пробежка по пустому вестибюлю. Фреска: лошади, поэты, мыслители, гуманные тираны, снова лошади. Ахемениды, Саманиды, Темуриды, Лениниды. Нет, последних, конечно, нет; показалось.

Возле лифта последняя проверка.

Пальцы пробегают по телу Москвича нехитрой гаммой. До, ре, ми. Несколько чувствительных аккордов чуть ниже пояса. Ля! Си!!! И еще раз. Все в порядке. Теперь смотрит, как пальпируют Куча. На лбу Куча вздуваются арабской вязью вены. Капля пота на переносице, в густых ахеменидских бровях.

«Сука…» — говорит в лифте Куч. И озирается.

Москвич выкладывает язык и делает подготовительную разминку.

Тело на диване лицом вниз, как и тогда. Слегка постаревшее от непрерывной власти. Раздавшееся, в валиках жира. Москвич откашлялся. Остановился, ожидая. На диване молчат и дышат в подушку. Брюки уже приспущены. Москвич остановился.

Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в обычной типовой пятиэтажке на краю поля, где в конце тридцатых были расстреляны поляки. Среди расстрелянных, как считают, был православный священник Фома Голембовский, поляк, принявший православие, которого собираются канонизировать. Плюша, работая в городском музее репрессий, занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно написанное отцом Фомой в начале тридцатых «Детское Евангелие» (в котором действуют только дети), составляют как бы второй «слой» романа. Чего в этом романе больше — фантазии или истории, — каждый решит сам.

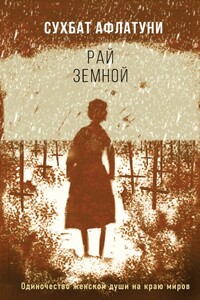

Новый роман известного прозаика и поэта Евгения Абдуллаева, пишущего под псевдонимом Сухбат Афлатуни, охватывает огромный период в истории России: от середины 19-го века до наших дней – и рассказывает историю семьи Триярских, родоначальник которой, молодой архитектор прогрессивных взглядов, Николай, был близок к революционному кружку Петрашевского и тайному обществу «волхвов», но подвергся гонениям со стороны правящего императора. Николая сослали в Киргизию, где он по-настоящему столкнулся с «народом», ради которого затевал переворот, но «народа» совсем не знал.

Поэзия Грузии и Армении также самобытна, как характер этих древних народов Кавказа.Мы представляем поэтов разных поколений: Ованеса ГРИГОРЯНА и Геворга ГИЛАНЦА из Армении и Отиа ИОСЕЛИАНИ из Грузии. Каждый из них вышел к читателю со своей темой и своим видением Мира и Человека.

Философская и смешная, грустная и вместе с тем наполняющая душу трепетным предчувствием чуда, повесть-притча ташкентского писателя Сухбата Афлатуни опубликована в журнале «Октябрь» № 9 за 2006 год и поставлена на сцене театра Марка Вайля «Ильхом». В затерянное во времени и пространстве, выжженное солнцем село приходит новый учитель. Его появление нарушает размеренную жизнь людей, и как-то больнее проходят повседневные проверки на человечность. Больше всего здесь чувствуется нехватка воды. Она заменяет деньги в этом богом забытом углу и будто служит нравственным мерилом жителей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.