Гёте - [26]

Корень путаницы, по Гёте, в априорном, до и вне опыта установленном разделении субъекта и объекта с произвольно обозначенной разграничительной чертой. Некритическая субъективизация восприятий оказывается прямым следствием поспешного рассудочного суждения. Оттого выход к объекту и кажется столь недоступным, что субъект еще до реального опыта о мире проводит резкую черту между субъективным и объективным, которую затем не в силах преступить. Допускается реальность природных свершений и познавательных усилий; одна приписывается объекту, другая субъекту; итог с бесподобной красочностью формулирует Давид Юм: «Мы можем направлять наш взор на бесконечные дали, можем уноситься воображением до небес, до последних границ мироздания, но мы все же ни на шаг не выйдем за пределы нас самих, никогда не узнаем иного рода бытия, кроме представлений, возникающих в узком круге нашего „я“» (40, 371). Не правда ли, отсюда лишь один шаг (вспомним) до человека, живущего, подобно цыгану, на краю чуждого ему мира! Вот что значит, по Гёте, «не видеть природы за сплошной чушью» (weil man vor lauter Kjam die Natur nicht mehr sieht. 7, 3, 503). Между тем речь идет как раз о том, чтобы видеть природу. Для этого рекомендует Гёте испытаннейшее средство — очищение природой; «Я никогда не могу оставаться в чисто спекулятивной области… и посему тотчас же ускользаю в природу» (5, 2, 300). Как можно больше созерцать и переживать, не допуская никакой спекуляции, дабы «знания не заняли место проницательности» (7, 5, 448). «Люди так задавлены бесконечными условиями явлений, что не в состоянии воспринимать единое первичное условие» (7, 5, 370). Это значит, что люди настолько привыкли к искусственно измышленной «природе», к восприятию природы лишь через учебники естествознания, к термину, вытеснившему проницательность, что миру, по безутешно-язвительному прогнозу Гёте, остается участь «большого лазарета, где каждый будет другому гуманным санитаром» (9, 8(4), 233). Дело представляется так, как если бы мир был изначально расщеплен на познающее и познаваемое в позиции субъект-объектного противостояния, где за субъективной невозможностью выйти из узкого круга субъективных представлений объекту вменяется в обязанность слыть глухим и безразличным. Резкая формулировка Гёте: «Нужен самобытный поворот ума, чтобы схватить бесформенную действительность в ее самобытнейшем виде и отличить ее от мозговых химер, которые ведь тоже настойчиво навязываются с известным характером действительности» (7, 5, 361). Как же осуществляется этот самобытный поворот? Ответ Гёте: перестать сомневаться в достоверном и довериться очевидному. Очевидно же то, что человек не противопоставлен природе, а единороден с ней, и это значит, что он является таким же творением природы, как и все то, что считается им объектами; но при этом он есть высшее ее творение. Его мысль природна в том же смысле, в каком природные объекты этой мысли, и в мысли о природе сама природа создала себе орган для самопознания. Человеческая мысль, по Гёте, поворот природы на самое себя в целях самопознания и дальнейшего развития; таков ключ к пониманию чисто гётеанского и лишь кажущегося загадочным положения Шеллинга о том, что познавать природу — значит творить ее

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.

Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.

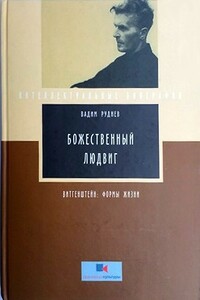

Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.