Гете и Шиллер в их переписке - [5]

У Шиллера важнейшие поэтические произведения классического периода возникают уже во время сотрудничества с Гете, хотя еще раньше были написаны некоторые стихотворения (как, например, "Боги Греции"), в которых уже ясно сказывалась; новая тенденция. Исторические произведения Шиллера имеют прямое отношение к этой тенденции. В предисловии к "Отпадению Нидерландов" совершенно ясно говорится, что речь идет о некоторой "образцовой" буржуазной революции, революции, как она должна быть. "История тридцатилетней войны" касается важнейшей проблемы буржуазной революции в Германии, проблемы уничтожения феодальной разорванности и восстановления национального единства. Теоретические произведения Шиллера, посвященные эстетике, также являются, как это показал уже Меринг, попыткой, осмыслить проблемы, поставленные французской революцией. Известно, что эта теоретическая деятельность Шиллера в области, эстетики, увенчалась уже в период сотрудничества с Гете созданием философского учения о специфическом своеобразии современного, то есть буржуазного искусства ("О наивной и сентиментальной поэзии"). Эти тенденции усиливаются в совместной теоретической и практической деятельности друзей. Возникают печатные органы для всесторонней пропаганды их воззрений: "Оры", "Альманах муз", "Пропилеи"; Шиллер и Гете работают над репертуаром веймарского театра и т. д. Их переписка" особенно в своей первой части, содержит ряд интересных свидетельств об этой работе над созданием чего-то, подобного классическому, искусству, на буржуазной почве.

На первом плане во всех рассуждениях Гете и Шиллера стоит проблема формы. Так как оба они искали основания, для решения этой проблемы в греческом искусстве, их совместная деятельность обозначается обычно термином "классицизм". Но мы еще раз увидим в дальнейшем, что Гете и Шиллер были далеки от простого подражания античности. Они стремились исследовать присущие древнему искусству заколы формы для того, чтобы применить эти законы к материалу, который предоставляет поэту новейшее время. Этот шаг вперед от простого подражания античности, от механического восприятия ее, как образца, был сделан в Германии уже Лессингом. Гете и Шиллер пошли, однако, в этом отношении к античности гораздо дальше Лессинга (и Винкельмана). Выдвинутая Гиртом категория характерного становится в представлении Гете и Шиллера одной из существенных черт античного искусства, хотя при этом, в отличие от Гирта, они стремятся превратить характерное в один из моментов прекрасного. Их усилия направлены, таким образом, к диалектическому синтезу характерного с понятием красоты Виикельмана и Лессинга, то есть с чистой гармонией "благородной простоты и спокойного величия". (Эта попытка синтеза наиболее ясно выражена в статье Гете "Собиратель и его присные".

См. "Лит. критик" № 6 за 1936 г. стр. 39)

Связь этих стремлений с реальными чертами их времени была совершенно ясна для Гете и Шиллера. В очень интересной статье "Литературный санкюлотизм" (1795) Гете поднимает вопрос о том, кого, собственно говоря, можно назвать классическим писателем и почему в Германии классический писатель в собственном смысле слова существовать не может.

Он говорит:

"Тот, кто считает своим обязательным долгом связывать слова, употребляемые им в разговоре или, в письменной речи, с определенными понятиями будет очень редко употреблять выражения классический автор, классическое произведение. Когда и где выступает классический национальный автор? Когда в истории своей нации он находит великие события и вытекающие из них следствия в счастливом и полном значения единстве когда в умонастроении его соотечественников нет недостатка в величии, в их чувствованиях, нет недостатка в глубине, а в поступках — в силе и последовательности когда, проникшись национальным духом, он благодаря обитающему в нем гению чувствует себя способным относится с симпатией к прошедшему и настоящему когда он находит свою свою нацию на высокой ступени культуры, так что ему легко дается его собственное образование; когда он может собирать много материалов имеет перед собой совершенные или несовершенные попытки своих предшественников и столько внешних и внутренних обстоятельств сочетается между собой что ему не нужно дорого платить за обучение, так что в лучшие годы своей жизни он может охватить своим взором, привести в порядок и создать выдержанное в едином духе великое произведение."

И Гете видит совершенно ясно, что для создания подобных общественных условий классической литературы, во всяком случае, не-обходимо уничтожение феодализма, а может быть, и более глубокие перемены во всем oбщественном строе жизни. И, соответственно своей, общей политической линии, он выражает эту идею в довольно своеобразной форме: "Мы не пожелали бы тех переворотов которые могли бы подготовить классические произведения в Германии".

Уже из этого ясно, что необходимость поставить проблему классического искусства со стороны формы была обусловлена определенным пониманием социально-политического положения вещей у Гете и Шиллера. Но эта необходимость имела еще более глубокие основания. Продолжая некоторые тенденции социальной критики эпохи Просвещения, Гете и Шиллер хорошо понимали, как неблагоприятно для развития искусства буржуазное общество. Достаточно вспомнить анализ отрицательных последствий разделения труда в "Письмах об эстетическом воспитании" Шиллера. Капиталистическое разделение труда разрывает связь между художником и его публикой, уничтожает непосредственное взаимодействие между ними, а тем самым и плодотворное воздействие требований публики, общественный характер эстетического восприятия, социальные предпосылки для поэтического творчества, существующие в народе, и т. д. Писатель, который не хочет подчиниться потоку буржуазной жизни, разрушающей художественную форму, остается в одиночестве и должен во всех существенных моментах творчества итти против течения. Об этом положении поэта Гете пишет Шиллеру:

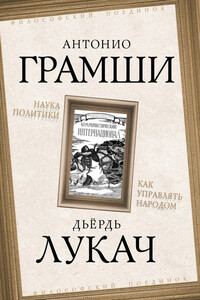

Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.