Фридрих Ницше в зеркале его творчества - [4]

Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к идеалу: «Наши недостатки — глаза, которыми мы можем увидеть идеал» («Человеческое, слишком человеческое»). Я прибавляю к этому три афоризма, которые он однажды написал для меня и в которых его миросозерцание отразилось с особой резкостью:

«Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного, всестороннего развития, — прекрасный и крайне желательный контраст! Но это идеал только вполне хороших людей» (например, Гете).[4]

Далее: «Героизм — это стремление к той цели, по отношению к которой сам человек уже совершенно не принимается во внимание. Героизм — добровольное согласие на абсолютное самоуничтожение».

И третий афоризм: «Люди, которые стремятся к величию, обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ переносить самих себя». Слово «дурной», так же, как выше слово «хороший», не употреблены здесь в обычном своем значении и вообще не выражают никакой оценки; они только служат определением известного состояния души.

Словом «дурной» Ницше обозначает «внутреннюю войну» в человеческой душе, то, что впоследствии он называл «анархией инстинктов».

Он отличает гармоничную или цельную натуру от героической или состоящей из противоположностей; они являются типами деятельного и познающего человека, другими словами: типом его собственной души и диаметрально ей противоположной. Человеком деятельным он считает нераздельного и не знающего разлада, т. е. человека с инстинктом прирожденного властелина. Когда такой человек следует своему естественному развитию, его натура должна становиться все увереннее в себе и обнаруживать свою сосредоточенную силу в здоровых поступках. Препятствия, которые ставит ему внешний мир, только еще более возбуждают его деятельность: ибо нет для него более естественного состояния, чем борьба с внешним миром, и ни в чем его здоровье не обнаруживается полнее, чем в его умелом ведении борьбы. Все равно, велик или мал его ум: в том и в другом случае он стоит во власти этой свежей силы своей натуры и того, что ей необходимо и полезно. Он не противопоставляет в своих стремлениях самого себя своей природе, он не разлагает ее, не идет по своим собственным следам.

Совершенно иным представляется познающий человек. Вместо того, чтобы стремиться к объединению своих стремлений, к единству, оберегающему и сохраняющему их, он дает им развиться в какие угодно стороны: чем шире область, которую они стремятся захватить, тем лучше, чем больше предметов, к которым они протягивают свои щупальцы и которые они рассматривают, щупают, слушают, тем полезнее это для его целей — для целей познания. Для него «жизнь становится средством познания» («Веселая наука»), и он говорит, обращаясь к своим единомышленникам: «Будемте сами объектами экспериментов, живым материалом для опытов!» (там же). Таким образом он сам разрушает свое единство — чем многостороннее субъект, тем лучше:

«Резкий и мягкий, грубый и нежный, доверчивый и странный, грязный и чистый, соединение глупца и мудреца — я все это и хочу всем этим быть — и голубкой, и в то же время змеей и свиньей».

«Ибо мы, познающие, — говорит он, — должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас… также внешним и внутренним душам, глубину которых нелегко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги» («По ту сторону Добра и Зла»). Познающий обладает душой, «которая имеет самую высокую лестницу и может наиболее глубоко опуститься в землю, самую обширную душу, которая имеет возможность широко блуждать и бродить в себе самой, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, — наиболее любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы…» («Так говорил Заратустра»).

С такой душой человек обретает «тысячу ног и тысячу щупальцев» («По ту сторону Добра и Зла») и постоянно стремится убежать от самого себя и ввести себя в другое существо: «Когда, наконец, находишь самого себя, нужно уметь от времени до времени терять себя и потом опять находить. Конечно, это относится только к мыслителю: ему вредно быть всегда замкнутым в одной личности» («Странник и его тень»). To же самое говорят и его стихи: «Мне ненавистно вести самого себя! Я люблю подобно лесным и морским животным потерять себя на долгое время, задумчиво бродить в заманчивой чаще. Издалека, наконец, приманить себя домой и завлечь самого себя к себе»! («Веселая наука»).

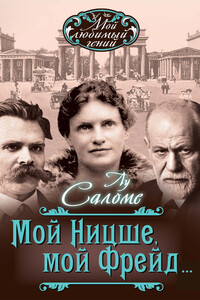

Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.