Фридрих Ницше в зеркале его творчества - [3]

— «Странник, это ты?.. Отдохни здесь… Оправься!.. Что послужит тебе отдохновением?»…

— «Отдохновением? Отдохновением? О любопытный, что ты говоришь! Но дай мне, прошу тебя?»…

— «Что? Что? назови!»…

— «Еще одну маску! Вторую маску!»… («По ту сторону Добра и Зла»).

И в той степени, в какой его уединенность и самоуглубление становятся все сосредоточеннее, значение каждой новой маскировки делается все глубже. Истинная сущность прячется за формой выражения, внутренняя — за усвоенной маской. Уже в «Страннике и его тени» он указывает на «маску посредственности». «Посредственность, — говорит он, — одна из самых счастливых масок, которую может надеть высший ум, потому что в ней толпа, т. е. именно средние люди, не станут подозревать притворства, а между тем он наденет ее ради самих людей, — чтобы их не раздражать, нередко даже из сострадания и доброты». От этой маски невинности и незлобивости Ницше доходит, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее: — «иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания» («По ту сторону Добра и Зла»). В конце концов он приходит к обманчивому образу богоподобно смеющегося, и в нем стремится замаскировать скорбь красотой. Таким образом в своей философской мистике последнего периода Ницше постепенно погружается в то последнее для себя уединение, в ту тишину, куда мы уже не в силах последовать за ним; с нами остаются только, как символы и указания, смеющиеся маски его идей и толкований, в то время как сам автор уже стал для нас тем, кем он сам назвал себя в одном из писем: «Навеки утраченный». (Письмо от 8 июля 1881 г. из Сильс-Марии).

Чувство внутреннего уединения, одиночества составляют во всех блужданиях Ницше неизменную раму, из которой глядит на нас его образ. Он пишет своему другу (31 октября 1880 г., Италия): «Одиночество все более кажется мне и целительным средством, и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв».

Не раз мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой — как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. «Только избыток силы есть доказательство силы», — сказал Ницше в предисловии к «Сумеркам Богов»; — в этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество духа.[2] С гордым восклицанием: «что не убивает меня, то делает меня сильнее!» («Сумерки Богов»), — он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот поиск страдания проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный источник его духовной жизни. Лучше всего это выразилось в следующих словах: «Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее понимание знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание — знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!» («Так говорил Заратустра»).

«Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано, глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие — разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания?» («По ту сторону Добра и Зла»). Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.

Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. «Я иду! Сожги свою хижину и иди мне навстречу!» — повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: «Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги: но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня я оглядываюсь злобным взором — именно потому, что оно не смогло удержать меня!» («Веселая наука»). Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: «Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него» («По ту сторону Добра и Зла»).

Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. «Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения», — сказано в «Страннике и его тени», «мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их». В «Утренней заре» этот взгляд отражен в следующих прекрасных словах: «Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано против твоей идеи. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести крестовый поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины — но и твое поражение не должно смущать тебя!». Заглавием к этим мыслям служат слова: «насколько мыслитель любит своего врага». Но эта любовь к врагу исходит из смутного предчувствия, что во враге скрывается, быть может, будущий союзник и что только побежденного ждут новые победы: она исходит из предчувствия, что однообразный мучительный процесс внутренних метаморфоз составляет необходимое условие всякого творчества. «Дух спасает нас от полного нетления и превращения в обгоревший уголь. — Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, — как

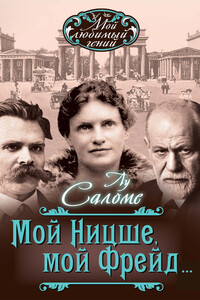

Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – одной из самых загадочных женщин конца тысячелетия. Автор нашумевшего трактата «Эротика», она вдохновила Ницше на создание его «Заратустры», раскачала маятник творчества раннего Рильке, оказалась идеальным собеседником для зрелого Фрейда. «Сивилла нашего духовного мира», по мнению одних, «жадная губка, охочая до лучистых ежей эпохи», по отзывам других, Лу Саломе «словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом… Она отважно режиссировала свою судьбу, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.