Франко - [8]

Поразила меня его одежда. Будто сейчас, вижу его в черном длинном сюртуке, в клетчатых брюках, в сапогах с высокими голенищами, а ко всей одежде совсем не подходила черная мягкая шляпа с широкими полями. Еще очень поразила меня палка на плече, с узелком в клетчатом платке. Я представила себе, что он очень беден.

Во время обеда он смело разговаривал с моими родными, но за вторым блюдом вдруг неожиданно встал из-за стола и начал прохаживаться быстрыми шагами по комнате. Меня это так поразило и так это было неприятно, что он не умеет себя держать как следует и сидеть за столом до конца обеда…

К нам мог приехать и кто-нибудь посторонний, поэтому брат сделал ему очень осторожно замечание, что не надо вскакивать из-за стола. Он это замечание охотно принял…

Вспоминаю, что он читал часто сестре (Ольге), между прочим, книгу «Фауста», которую принес, маленького формата, иллюстрированную…»

Михалина Рошкевич (по мужу — Иванец) впоследствии выступила с талантливыми рассказами, очерками. Ее литературной работе много помогал Франко. Сестру Ярослава и Михалины, задумчивую темноглазую Ольгу, Иван Франко полюбил первой, искренней и горячей любовью.

— Я любил ее так, как только способен любить, — говорил позже Франко.

Он посвятил Ольге Рошкевич цикл задушевных стихотворений — «Страница любви»:

…В каком-то особенно приподнятом и жизнедеятельном настроении возвратился Франко из Лолина в Дрогобыч.

И тотчас же отправился, перебросив через плечо свою палку с клетчатым узелком, в новое путешествие. В горные села Подбуж, Турье, Волосянку (здесь дядя покойной матери был священником).

О странствиях летом 1874 года Франко написал в своей автобиографии спустя полтора десятка лет: «Это маленькое путешествие дало мне возможность узнать побольше света и людей, чем я знал до тех пор».

К Рошкевичам он приезжал несколько раз, а после окончания гимназии провел в Лолине целое лето.

По словам Михалины Рошкевич, Франко всегда был в центре внимания всех — и молодежи и старших. Он производил впечатление горячего, легко воспламеняющегося юноши.

— Этот Франко какой-то неистовый! — говорили о нем.

Он всех увлекал декламацией Шевченко. Часто читал «Гамалию». Обычно собирались вчетвером — Франко, Ольга, Михалина, Ярослав, а иногда приезжали на каникулы школьные товарищи Ярослава — Василий Полянский, сын учителя гимназии из Львова, и Осип Олесков, сын священника из-под Жолквы.

Франко говорил об угнетенном народе, о его темноте, о его терпении и понимании им своего горестного положения. Он привозил для чтения книги — Лермонтова, Тургенева, Марко Вовчка, Нечуя… Любил вслух читать Гейне. Очень нравился ему Золя, и он даже попросил Ольгу взяться за перевод романа Золя «Западня». С огромным увлечением читали Чернышевского…

В это время под свежим впечатлением вновь увиденных и по-новому понятых народных бедствий Франко усиленно ищет ответа на вопрос «Что делать?» — ответа, которого не могли дать юноше окружающие. Поэты и мыслители всех народов и эпох становятся ближайшими друзьями Франко.

«В память мою запали с первых же лет споры о социализме», — рассказывает Михалина Рошкевич.

Через несколько лет, сидя в тюрьме, Иван Франко вспоминал, как в «одном почтенном украинском доме» зачитывались романом Чернышевского «Что делать?», возбуждавшим горячие, взволнованные толки:

К началу 1875 года у Франко уже был подготовлен к печати сборник оригинальных и переводных стихотворений. «Это будет моим первым более или менее значительным выступлением на поэтической ниве, — сообщал он Ольге Рошкевич. — Какая судьба ожидает мои бедные стихи, я еще не знаю… В настоящее время тружусь над вторым томиком».

И осенью, когда девятнадцатилетний Франко приехал во Львов, чтобы поступить на философский факультет университета, он уже вез с собой немало законченных и начатых произведений — и стихи, и прозу, и драмы. А кроме того, у него были выполнены переводы «Электры» и «Антигоны» Софокла, несколько песен из «Нибелунгов» и «Одиссеи», вся «Краледворская рукопись», отрывки из «Фауста» и «Уриэля Акосты», из стихов Пушкина и Лермонтова, Гейне и «Слова о полку Игореве», стихотворное переложение некоторых глав «Библии» и истории Рима.

Древний украинский город Львов встретил юношу совершенно новой для молодого романтика атмосферой. С полок старинных львовских книгохранилищ смотрели на юного поэта гении человеческой мысли. А среди львовских студентов шли горячие дискуссии о задачах литературы, о народности языка, о будущем устройстве общества и о существовании бога…

Село Нагуевичи, в котором родился Иван Франко. Картина художника В. Патыка.

Иван Франко в детстве. 1870 г. Фото.

Иван Франко с товарищами Ипполитом Погорецким (слева) и Ярославом Рошкевичем (справа). Фото 1875 г.

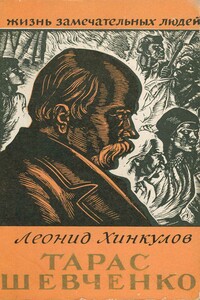

Биография великого украинского поэта и революционера Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861) содержит много интересного и поучительного для читателя.Гениальный певец нужд и стремлений своего народа был в то же время выразителем дум и чаяний всех трудящихся России.Рассказать о жизни Шевченко, о его эпохе и его современниках стремился автор настоящей книги.В ней нет ни капли вымысла: все основано на архивных документах, письмах, мемуарах.В то же время автор, используя в книге различные факты и материалы — в том числе им самим разысканные и установленные, — не дает детальной научной аргументации.Эта книга не монография.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.