Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире - [5]

мира-экономики (подобным Венеции, Амстердаму и Лондону), сохраняла

важную роль в европейских и трансатлантических обменах. История во

всех этих факторах дополняет и даже перевешивает географию, поскольку

14

раннее создание крупнейшего централизованного государства во Франции

стало результатом политики французских королей. Поддержание

авторитета центральной власти внутри страны требовало внешнего

источника её легитимности – международного признания за ней видной

роли в европейских делах. Традиция сохранения и укрепления престижа

унитарного государства, воплотившаяся в государстве-нации, была

преумножена в период существования республиканских режимов, начиная

с якобинцев. Две бонапартистские империи (1804-1815 и 1852-1870 гг.) призваны были вернуть государству монарший блеск, но под эгидой

«великой нации». Этот титул – порождение революции и Первой империи

– добавил французскому внешнеполитическому влиянию оттенок

морального превосходства, своего рода мессианства, на котором мы позже

остановимся особо. Революционная, имперская, а потом и республиканская

пропаганда идеи «великой нации» достигли цели: во Франции поиски

могущества – предмет забот не только власти, но и общественного мнения.

Известный политический историк А.Гроссер подчеркнул едва ли не

антропологический характер убеждения французов в собственной

избранности: «Франция… - страна, руководители которой сами являются

частью общественного мнения, согласного в восприятии национального

престижа не в качестве средства достижения конкретных результатов, но в

качестве самоцели, позволяющей испытывать исключительно сильные

чувства самоудовлетворения и снисходительности к загранице»10.

б. «Болезненный страх упадка»

Как в Х1Х веке, после крушения наполеоновской империи, а позже в

результате проигранной франко-прусской войны, так и в ХХ веке, особенно

10 Les politiques йtrangиres. Ruptures et continuitйs / Sous la dir. de Fr.Charillon. - P. : La Documentation Franзaise, 2001. P.9.

15

начиная с периода между двумя мировыми войнами, правительства и

общественное мнение Франции были сильно обеспокоены проблемой

сохранения мирового статуса. Р.Франк посвятил этому феномену книгу, названную « Болезненный страх упадка» (“La hantise du declin”)11. Автор

выделил морально-психологический фактор внешнеполитической

активности Франции в период между двумя мировыми войнами и

остановился особо на значении, которое придавалось поддержанию

финансового и экономического благосостояния для укрепления

международного веса страны в межвоенный период. Последнее замечание

высвечивает важную составляющую проблемы французского могущества –оно не является постоянной величиной, часто поставлено под вопрос и

требует неустанных поисков путей приспособления к изменившимся

условиям. Далеко не всегда Франции удавалось моделировать условия

дипломатической игры, вовремя и адекватно реагировать на коренные

изменения международного контекста.

К факторам, вызывающим во Франции ХХ века «болезненный страх

упадка», следует отнести не только международные, но и внутренние

условия. Вместе с Р.Франком, М.Тасель, автор книги «Франция и мир в ХХ

веке», отмечает, что «экономика постепенно становится для Франции

слабым местом с точки зрения соотношения сил великих держав». Многие

аналитики считают, что недостаток адаптации к современным формам

производства и к потребностям рынка поставили страну в приниженное

положение по отношению к странам-конкурентам12.

Пожалуй, ещё больше, чем спорность экономических позиций страны, французов волновал опасный германский сосед.

11 Frank R. La hantise du declin. 1920-1960 / R. Frank – P., 1994.

12 Tacel M., op. cit., p. 134.

16

в. «Антигерманские страхи»

Проблема могущества в ХХ в. неразрывна с главной его целью и

одновременно главным его условием - обеспечением безопасности

французской территории. Боязнь иностранного вторжения долгое время

оставалась настоящей манией и для общественного мнения, и для

политического класса, и этот маниакальный страх питался тремя

«синдромами» - болезненными воспоминаниями Х1Х-ХХ веков, причём, все они были связаны с германской угрозой13. Французы вступали в ХХ век

под знаком мгновенного и сокрушительного поражения во франко-

прусской войне 1870-1871 гг., а первая мировая война оставила новые

страшные воспоминания. Первое из них называют «синдромом Вердена» -

кровопролитного сражения той войны, катастрофические потери которой

породили во Франции стремление любой ценой избежать в будущем

столкновения с Германией и определили внешнюю политику межвоенного

периода, в которой поиски союзов и системы безопасности сочетались с

противоречивой политикой ослабления германской мощи вкупе с

уступками, перечёркивающими плоды Версальского договора из боязни

спровоцировать рост германского реваншизма. Первая военная и

политическая держава европейского континента, опирающаяся на систему

союзов с молодыми государствами Центральной и Восточной Европы, Франция пасует перед германским и итальянским реваншизмом. Период

1934-1939 гг. в её дипломатии справедливо охарактеризован М.Таселем как

время «упадка могущества»14.

Не менее болезненным стало воспоминание o Мюнхене 1938 года

Для русских политика как множественность управления сродни катастрофы или как отмечал Салтыков – Щедрин «божьего попущения». Русский человек совершенно не терпит «семибоярщину» и относительно спокойно чувствует себя только при наличии одного политика или вождя во главе всего своего общества. Проблема в том, что мир тесен, ресурсы ограничены, а борьба за них только обостряется. Поэтому и подходы к политике могут быть разными.Писатель Дрю Миддлтон, например, о британцах писал так: «Британцы по самой своей сути политическая нация… Они рассматривают политику и правление как серьёзное, достойное, а главное – интересное занятие.

В сборнике статей рассматриваются проблемы развития многосторонней дипломатии в годы холодной войны: функционирование механизма Организации Объединенных Наций, в том числе в условиях кризисов и конфликтов, взаимодействие государств в рамках военно-политических блоков (СЕАТО, СЕНТО и ОВД), международных экономических и политических организаций, участие общественно-политических организаций и движений в борьбе за разоружение и запрещение ядерного оружия.Книга рассчитана на специалистов-международников, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется историей международных отношений.

«Дуэ́ль» — еженедельная российская газета (8 полос формата А2 в двух цветах), выходившая с 1996 по 19 мая 2009 года. Позиционировала себя как «Газета борьбы общественных идей — для тех, кто любит думать». Фактически была печатным органом общероссийских общественно-политических движений «Армия Воли Народа» (и.о. лидера Ю. И. Мухин).Частые авторы: Ю. И. Мухин, В. С. Бушин, С.Г.Кара-Мурза. Публиковались также работы Максима Калашникова (В. А. Кучеренко), С. Г. Кара-Мурзы, А. П. Паршева, Д. Ю. Пучкова и др. Художник — Р. А. ЕркимбаевПервый номер газеты вышел 9 февраля 1996 года.

«Дуэ́ль» — еженедельная российская газета (8 полос формата А2 в двух цветах), выходившая с 1996 по 19 мая 2009 года. Позиционировала себя как «Газета борьбы общественных идей — для тех, кто любит думать». Фактически была печатным органом общероссийских общественно-политических движений «Армия Воли Народа» (и.о. лидера Ю. И. Мухин).Частые авторы: Ю. И. Мухин, В. С. Бушин, С.Г.Кара-Мурза. Публиковались также работы Максима Калашникова (В. А. Кучеренко), С. Г. Кара-Мурзы, А. П. Паршева, Д. Ю. Пучкова и др. Художник — Р. А. ЕркимбаевПервый номер газеты вышел 9 февраля 1996 года.

Юлия Латынина — известный политический журналист и писатель, обозреватель «Новой газеты», постоянный автор и ведущая программы «Код доступа» на радио «Эхо Москвы». Лауреат многих премий в области журналистики. Автор более 10 романов в жанре экономического триллера и фантастики.«Русский булочник. Очерки либерал-прагматика» — это сборник статей, написанных специальной для этой книги, каждая статья задумывалась как отдельная глава: «Что значит — либерализм?.. Что значит — прагматизм?.. Вы скажете, что это двойная мораль? Я скажу, что это здравый смысл».

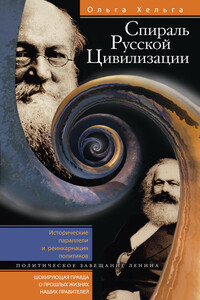

Подобно круговороту воды в природе происходит круговорот личностей в цивилизации, которые в новой реке времени призваны осуществлять его насущные требования.В этой книге рассматриваются малоизученные вопросы судьбы и рока российской истории, тех «оков прошлого», что глыбой высятся на пути России, не позволяя стране встать на путь демократического развития. В свете учения реинкарнации анализируются судьбы деятелей знаменитого политического завещания Ленина – Георгия Пятакова, Льва Каменева, Григория Зиновьева, Льва Троцкого, Николая Бухарина, Иосифа Сталина.